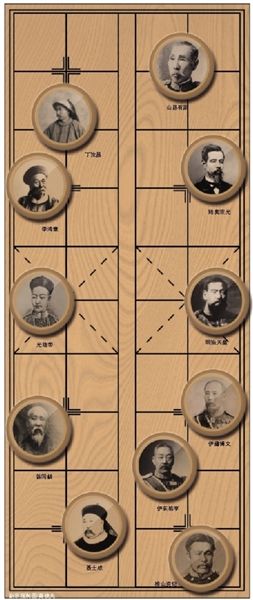

120年前的那場甲午戰爭,是中國近代史上一次具有深遠影響的戰爭,這場戰爭某種意義上決定了中日兩國在近代的歷史命運。對於這場中日戰爭,諸多的學者仍然在蕪雜的史料中孜孜探索,希望能最大限度地還原歷史的本來面目,其中一個值得研究的課題就是戰爭中的人。那麼作為戰爭最主要因素的人,在這場戰爭中又起到了什麼樣的作用?中日兩國的決策層,在這場戰爭中究竟有什麼樣的表現?

中 方

光緒 主戰皇帝不知己

甲午戰爭中的中方最高決策者其實是光緒皇帝,光緒在光緒十四年(1888年)大婚以后,獲得了親政的權力,但這個權力相對有限,作為皇帝的光緒仍然要受慈禧太后的掣肘。為和慈禧的“后黨”相對抗,在光緒的身邊聚集了一批“帝黨”,包括翁同龢、文廷式等,翁同龢等人與主持北洋的李鴻章的嫌隙,在甲午戰爭中成為一個決定成敗的重要因素。而深受“帝師”翁同龢等人影響的青年皇帝光緒,在決策中,不免要出現問題。

在中日兩國於朝鮮半島對峙時,光緒皇帝就力主主戰,當時,李鴻章寄希望於英俄,希望通過英國和俄國促使日本從朝鮮撤兵,而光緒皇帝和朝中的“清流”翁同龢、李鴻藻等一力要求李鴻章抓緊備戰。光緒的促戰在更多的成分上出於單純的意氣,體現了一個年輕皇帝想要有所作為的美好願望。事實上,在平定東學黨之亂后,在朝鮮的聶士成提出退兵,特別是在日軍已經從漢城、仁川、釜山對清軍所駐的牙山形成三面威脅的情況下,聶士成的建議非常具有針對性。

翁同龢、李鴻藻兩人都與李鴻章有私怨,在增兵還是談判的問題上唱反調本不足為奇。但作為最高決策者的光緒卻不能厘清朝廷與李鴻章的關系,做出了促使李鴻章迅速增兵的決策。當然,光緒的意見是有其可取之處的,談判桌上如果有足夠的軍事籌碼,就有更多的底牌,清軍如果不撤退,就必須在朝鮮保持足夠強大的軍事存在,以嚇阻日軍的挑舋。但就其原因看,清廷內部與掌握軍事力量的李鴻章之間的立場沖突,在戰爭之初就開始顯現,這無疑給后來清廷戰爭決策帶來了隱患。在這個問題上,光緒沒有做出應有的調整,是為“不知己”之一。

另一方面,清廷自太平天國和洋務運動以來,地方分散主義日趨嚴重,湘淮系實力督撫各自為政。這種分散化在戰爭中顯得尤其致命,在戰爭后期,日軍登陸山東前,李鴻章提出抽調南洋水師四艘主力巡洋艦“南琛”、“南瑞”、“開濟”、“寰泰”北上,張之洞、劉坤一等人出於私心,拒絕調動,這無疑是坐視北洋海軍全軍覆滅,在調和南北洋關系,保証國家決策的統一性方面,光緒皇帝雖是無能為力,但確實也未看出這種弊端,是為不知己之二。

主戰而不知己,決策而不能馭下,光緒在甲午中的悲劇,實為清帝國夕陽遲暮的一個集中縮影。充分說明在制度上,清朝已經落后於日本。

李鴻章 敝帚自珍不知敵

如果說光緒的問題在於不知己,作為清廷朝日問題上的外交掌舵者李鴻章的問題在於不知敵,他對自己的海軍實力認識還算清醒,他認為北洋水師多年未添新艦隻,其戰艦性能決定了其戰略為“扼守要隘,不得遠離”。不可排除李鴻章的戰略有“敝帚自珍”的意思,但從實際出發,北洋水師這樣一支使用劣質燃煤以至“鍋爐汽管本皆舊朽”的艦隊要進入公海巡弋,顯然並不現實。不過開戰前后,李鴻章卻並未對這樣的現實加以改變,甚至丁汝昌多次致信開平礦務局要求更換燃煤的信件都被對方置之不理,這不能不說又是清廷的制度因素了。

在“知己”之余,李鴻章對日本以及其他第三方的動向都一知半解。在開戰前,錯誤低估了日本發動戰爭的決心,輕率地認為日本不敢冒英、俄反對的危險貿然開戰,所以一味地寄希望於調停。

在戰前的6月30日,俄國政府送來了要求中日撤軍的勸告,但被日本拒絕,日本不但知己知彼,而且知英知俄,它知道俄國在遠東的兵力不足,且顧忌英國,不會進行武裝干涉。日本採取拉攏英國的辦法,於7月16日與英國簽訂了《日英航海通商條約》,英國外交大臣金伯利在簽約后表示:“此約之性質,對日本來說,遠勝於打敗清帝國之大軍。”李鴻章利用英俄兩國調停的計劃被日本完全破壞。這是李鴻章在戰和決策上的重大失誤。

葉志超 狂妄自大誤戰局

而更大的失誤體現在李鴻章的用人上。對於丁汝昌被用為北洋水師提督,后世就有眾多的詬病,因為丁汝昌是一個不懂海軍的外行,他之所以被任用為北洋水師的統帥,原因僅在於他與李鴻章良好的私人關系和資歷。當然,丁汝昌在北洋水師中所起到的反面作用極其有限,在黃海大東溝海戰中,北洋海軍在海面上排成雁行陣,以艦首對准敵人,定遠、鎮遠在中,呈前突狀,左為致遠、濟遠、廣甲,右為來遠、經遠、靖遠、超勇、揚威,這一陣型是為了最大限度地發揮出定遠、鎮遠兩艦艦首炮的火力優勢,同時,也可以隨時以艦首的撞角沖擊裝甲薄弱的日艦,丁汝昌擺出這個陣型,可以看出經過深思熟慮的結果,當然在戰中,他本人因為受傷而造成北洋海軍的指揮錯亂,這屬於不可抗力。另一方面,丁汝昌最后表現出的民族氣節也值得尊重。在丁汝昌的任用上,李鴻章雖然可批評,但未有嚴重后果。

對於全局造成嚴重后果的失誤用人是葉志超。葉志超在戰爭開始時,是駐扎在牙山的清軍的前敵總指揮,他統率著一支對日軍作戰有優勢的軍隊,但在如何處置牙山問題上,李鴻章卻輕易相信了葉志超的判斷,無論是遠在北京的光緒,還是全攬大局的李鴻章在當時都看出牙山地形不宜作戰,要求葉志超移駐。李鴻章甚至要求葉志超退向平壤以集中優勢兵力。葉志超卻表示可以以牙山清軍與平壤清軍形成夾擊之勢。對於這樣一個理由,李鴻章輕率地相信了,葉志超在牙山指揮失當,先是拒絕聶士成的提前構筑防線的建議,后是分兵三路,削弱自身,最后是丟棄大量輜重資敵。這樣一個敗軍之將,在撤退到平壤后,又成為平壤清軍的最高統帥,於是在其后又有了葉志超丟棄平壤導致清軍大敗的慘劇。

錯用一人,清軍丟掉了一大片防御縱深,直接把整個朝鮮丟給了日本,這顯然要追究李鴻章的用人失誤之罪。

日 方

伊藤博文 知己知彼偽鴿派

一個顯然的誤解是:伊藤博文是鴿派,不想和中國開戰。實際上,伊藤談不上是什麼鴿派。

在內閣制度建立后,日本國會中就出現了政黨與政府之間的對抗。在1892年末的議會會議中,伊藤內閣的預算案被國會要求削減包含海軍軍費在內的883萬日元。議會甚至提出了彈劾內閣的議案。政府最終不得不採取相對聰明的辦法,伊藤博文向天皇上奏,請天皇同意以皇室的內帑“下賜”給政府,並削減政府官員俸祿的1/10以經營海軍,天皇還下詔要求議會和政府“和衷共濟”。在戰前的1894年,議會和政府風波再起,議會部分黨派提出的修正彈劾內閣案得到了通過,伊藤內閣陷入了危機中。最能使政府和政黨找到共同語言的事件——對外戰爭恰在此時發生了。7月25日,甲午戰爭爆發,9月1日,戰爭中舉行的日本第四次眾議院大選在一片和諧中完成,10月,第七屆議會(1894年10月18日-21日)在廣島召開,政府提出的增加臨時軍費1.5億日元的要求竟然得到了議會破天荒地全票通過,這與之前的情況大相徑庭。

伊藤另一個出色的地方就是“知進退”,在戰爭中,他約束住了山縣有朋、川上操六等軍方人士擴大戰局的企圖,因為一旦日軍戰線拉長,不但日本脆弱的戰時補給無力支持,而且還有可能造成國際干預。在日軍逼近山海關時,山縣有朋極力主張進攻直隸,攻佔北京。在軍方一片樂觀時,伊藤卻憂心忡忡,他很擔心一旦進入直隸,如果導致清國“土崩瓦解並陷入無政府狀態”,可能導致列強干涉,屆時,日軍的主力都已經在中國戰場,本土空虛,且失去了和談對手,將處於不利境地。因此伊藤建議:佔領遼東半島,派陸軍一部南下威海衛,殲滅北洋艦隊,造成和談有利條件。事實証明,伊藤的決策是對的。

在馬關談判中伊藤也竭力約束住了國內的各種好戰因素,為日本奪取了最大利益。站在這個角度看,伊藤博文確是日本獲取侵略權益的第一“功臣”,這不能不歸功於“知己”。

陸奧宗光 屠殺詭辯開惡例

伊藤博文在甲午戰爭中的用人,以陸奧宗光為最善。陸奧宗光在伊藤第二次組閣時出任外相。

陸奧宗光的第一個任務就是尋找開戰借口,在鎮壓東學黨起義以后,陸奧宗光在6月16日突然拋出了一個所謂“中日共同協助改革朝鮮內政”的方案,要求在實現朝鮮的“內政改革”前中日都不撤軍。這個方案如日本所料被李鴻章拒絕,陸奧宗光提出這個建議,是想尋找開戰的借口,他秘密要求日本駐朝公使大鳥圭介採取一切辦法利用各種手段制造開戰的理由。在他的指點下,大鳥圭介不斷給清政府制造麻煩。在摸清英、俄等列強動向后,日本肆無忌憚地不宣而戰。陸奧宗光的外交布局初見成效。

在戰爭中,陸奧宗光為日本的軍事行動擔任了“護航者”的角色。一個典型的例子是日軍在佔領旅順以后,從11月21日起到24日,在旅順屠殺了手無寸鐵的平民多達兩萬人。這一事件被11月28日出版的《紐約世界報》所披露,頓時西方社會輿論大嘩,正在審查日美條約修改問題的美國參議院也對此事表示關注,陸奧宗光聽說這個消息后,生怕條約修正一事起波折,於是他奉伊藤博文的命令,“承認錯誤危險甚多,而且不是好辦法,隻有完全置之不理,專採取辯護手段”。他對美國駐日公使埃德溫·潭恩(Edwin Dun)辯解說:

“攻佔旅順時那裡隻有少數的非戰斗員,在好些日子以前那裡的和平居民們已經逃避了。如果在中國兵以外有其他的人被日本兵殺死的話,那是偶然的事,並且是因為不可能把和平居民和兵士分別開來的緣故,因為兵士們在要塞被佔后,就拋棄他們的軍服,穿著老百姓的服裝了。”

陸奧宗光開了一個惡劣的先例,日本學者藤村道生說:“旅順屠殺事件的責任問題就被擱在一邊。但結果從日軍的軍紀來說,卻產生了一個不能掩蓋的污點,對殘暴行為毫無罪惡感,以致后來又連續發生了這種行為”。

在戰爭結束的階段,陸奧宗光又承擔起了日本外交折沖樽俎的重任,俄德法三國干涉還遼,他做出了“即使終於不得不對三國讓步,但對清國也當一步不讓”的決定。對於這一讓步,他是這樣辯護的:

三國干涉的突然發生,正值日清和約批准換文日期迫近之時。政府……決定採取快刀斬亂麻的使彼此各不相擾的方策,即在完全收到對清戰勝的成果的同時,不讓俄德法干擾東洋大局的治平,使我終於進於應進之地和停於不得不停之所。

山縣有朋 軍閥之祖賭國運

在近代日本,“賭上國運”這個詞頻頻出現,而要說其鼻祖,大約被稱為“日本軍閥之祖”的山縣有朋可謂第一人。

山縣有朋是日本近代陸軍的創始人,甲午戰爭爆發后,承山縣衣缽的日軍將領在實戰中多次有軍事冒險之舉,山縣一馬當先擔任日本第一軍司令官進入朝鮮,在山縣第一軍主力還沒有抵達朝鮮的情況下,在朝鮮的日軍第五師團師團長野津道貫率領手下的17000兵力強攻平壤,而平壤的清軍有13000有余,以兵法“十則圍之,五則攻之”的原則,這點兵力肯定不足以撼動平壤堅城的,如果清軍能防守兩天以上,補給不繼的日軍隻能退卻。幸運的是,野津道貫竟然賭贏了,平壤的清軍在防守一天以后自毀長城把平壤拱手讓給了日軍。或許是這樣的軍事冒險刺激了山縣,在進入中國東北以后,山縣有朋率領的第一軍不顧伊藤博文的反對,在冬季的11月,向大本營提出了《征清三策》,大本營否決了山縣的軍事冒險方案,要求就地宿營。在第二軍成功佔領旅順的刺激下,山縣有朋孤注一擲,違背大本營的命令下令進攻海城。日軍在東北的冰天雪地中輕率攻擊,遭到了清軍頑強阻擊,到2月日軍開始退卻,最終被迫龜縮於鳳凰城、九連城等數個據點。

這種不顧局勢的賭博式軍事冒險在后來日本陸軍中極為常見,最終上到參謀本部,下到一個普通的參謀都輕率去嘗試“賭上國運”,日本的下場可想而知。

樺山資紀 蠻勇部長為先鋒

在甲午海戰中,作為日本海軍軍令部長的樺山資紀其實比聯合艦隊司令伊東祐亨更令人側目。樺山素有蠻勇之名,在擔任鬆方正義內閣海軍大臣時,他曾因為議會否決海軍擴軍計劃而跑到議會發表“蠻勇演說”,遭到社會輿論的抨擊。在開戰以后,樺山資紀於7月14日出任海軍軍令部長,他一接任,就著手整頓海軍進行作戰准備。在明治時期,海軍維持著兩個艦隊:新銳艦隻組成常備艦隊,老舊艦船則組成擔負沿海警備任務的警備艦隊。樺山資紀根據軍令部官房主事山本權兵衛的建議,將警備艦隊改為“西海艦隊”,並提出將之與常備艦隊合並為“聯合艦隊”,集中所有的海軍實力對抗北洋水師。

這樣一位軍令部長當然不會坐在后方,豐島海戰時,樺山就在前線督戰,7月23日,在清軍運兵牙山的同一天,日本聯合艦隊從佐世保港啟航,在樺山資紀乘坐的“高砂丸”上,挂著“發揚帝國海軍榮譽”的旗語。而在大東溝海戰中,樺山資紀坐鎮郵輪改裝的巡洋艦“西京丸”,“押”著聯合艦隊尋找北洋水師決戰,這樣的“蠻勇”,堪比“賭國運”的山縣有朋。 □陳杰(歷史學者)

【推薦閱讀】

《翁同龢日記》中華書局 翁同穌(1830-1904年),同治、光緒兩朝帝師,在中法戰爭、中日甲午戰爭和戊戌維新時期都曾有重要活動。翁氏日記第五冊,記述了甲午年間的許多重要史事,部分內容有爭議。

王家儉:《李鴻章與北洋艦隊》 作者詳細而系統地闡述了北洋艦隊的建制、形成、裝備、人員、規章等種種情況,並對李鴻章建軍的思路、企圖、方針都進行了探討。

[日]安岡昭男著,胡連成譯:《明治前期日中關系史研究》 該書闡述了明治時期日本與中國在琉球問題、朝鮮問題等諸多問題上的對立,並且詳細分析了日本在對華關系上的立場和政策轉變。以及在這一變化中一系列當時政治軍事要員的立場觀點。

升味准之輔《日本政治史》 該書概述了從幕末到80年代的日本政治,難能可貴的是直接引用了大量第一手史料,概括也十分精到。作者是著名的“1955年體制”的提出者。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!