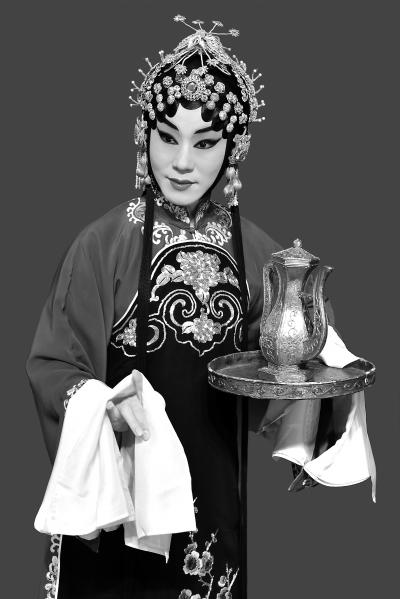

遲小秋《荒山淚》劇照。

7月23日晚,長安大戲院,《鎖麟囊》滿座。這已經是遲小秋一個月時間裡第三次在長安貼《鎖麟囊》了,但連她自己也沒有想到依然是一票難求。不只是《鎖麟囊》,遲小秋紀念程硯秋誕辰的十台大戲演出,前五場幾乎場場爆滿。“吸引觀眾的還是經典作品的魅力,我隻不過忠實地再現了程派藝術的精髓。”19歲就獲得中國戲劇“梅花獎”、走上鋪滿掌聲和光環藝術之路的她,卻始終難得地保持著一份謙遜和冷靜。

懵懂走上京劇路

1983年,遲小秋拜在程硯秋大師嫡傳弟子王吟秋門下,前來參加拜師儀式的劇作家翁偶虹毫不吝嗇地贊許她是“程派藝術的標准傳承人”。

其實,出生在遼寧阜新農村的遲小秋,11歲之前對於京劇的了解,和所有的普通人一樣少。作為文藝骨干的她,只是像今天的孩子們學習流行歌曲那樣,學了幾個樣板戲的小段,根本不知道京劇還有流派,更沒聽說過程硯秋。

11歲時,還叫遲淑新的她,聽說阜新戲校來鄉裡招演員,“當時聽身邊的大人說,當演員就能進縣城,生活上也能有改善。”懵懵懂懂的她,背著父母去考試。隻會唱“都有一顆紅亮的心”的她,居然還真就考上了。“那時候媽媽舍不得我離開家去吃苦,還是爸爸堅持送我到戲校。”遲小秋回憶說,幸虧爸爸看得長遠,才讓她走上了這條路。

在戲校時,農村來的遲小秋在生活條件上比城裡的孩子差很多,但天賦上的優勢卻遙遙領先。因為嗓子好,戲校的老師給她“開小灶”,進行重點培養,而且對她實行“雙軌”政策,文戲武戲同時練。別人練半天,她得練整天﹔別人周末、寒暑假回家了,她都在練。那個時候,遲小秋並不知道京劇會成為自己的事業,但從小就懂事兒的她,知道自己應該努力。

從旁聽生到“梅花”開

2014年7月23日晚,長安大戲院的舞台上,遲小秋的《鎖麟囊》宛如一顆久經磨礪的明珠,散發出歲月浸染后圓潤成熟的光彩﹔時光向前輪轉三十年,也是在長安大戲院的舞台上,也是《鎖麟囊》,第一次登上這個舞台的遲小秋,以她的天賦加上扎實的基本功,讓北京的評委和觀眾們為之驚艷。她也因此奪得第二屆中國戲劇梅花獎,成為迄今為止,最年輕的“梅花”。

正是《鎖麟囊》這出戲見証了她從一個旁聽生到梅花獎獲得者的歷程。

1981年,遲小秋戲校畢業,阜新市送她去上海,到王吟秋老師身邊旁聽。當時王吟秋在上海非常受歡迎,演出、教學特別繁忙,對於這個東北來的小姑娘並沒有特別注意。遲小秋就認認真真地坐在小板凳上看王老師教學,一邊拿個小本子記著。

有一天,王老師教學生《鎖麟囊》開場“怕流水”那段,教了幾遍,學生們總是領會不到要領。王老師突然指著坐在一邊的遲小秋說:“那小孩,你走走。”

看她走了一遍之后,王老師非常高興,對一旁的弟子夸道:“這個旁聽的孩子比你們學得還好、還准確。”於是教了她《鎖麟囊》、《荒山淚》和《竇娥冤》三出大戲。這種教法在戲曲行裡其實十分少見,一般都是先學一些打基礎的戲,再慢慢過渡到大戲。由此可見,王老師對這個旁聽的弟子十分滿意。

在上海待了三個月,除了認認真真學戲,就是起早貪黑地練功,遲小秋沒有逛過一次景點。當阜新市領導來接遲小秋時,面對學生一向不苟言笑的王吟秋悄悄對領導說:“這孩子是塊料兒,將來肯定能成角兒。”雖然還沒拜師,但老師出於喜愛,建議她改名叫“遲小秋”。三年后的梅花獎無疑印証了老師的預言。

盛名之下必須相符

7月10日,遲小秋在長安大戲院演出《荒山淚》,戲裡張慧珠有個三起三坐的動作,演員完全是用一條腿來支撐著全身完成這個動作。飾演張慧珠的遲小秋干淨利落的身段讓觀眾叫好,也讓后台的同行們叫絕,卻讓她的膝蓋“叫苦叫疼”。

膝蓋的傷是老毛病了,是她年輕時不惜力氣練功留下的病根。“盛名之下,其實不符”是人們對成功者的苛責。剛剛獲得梅花獎時,遲小秋感受到的壓力遠比榮耀要多,她必須為與這個盛名相符而努力。

她把梅花獎給的五百元獎金寄給師父,可師父卻生氣了,“我不要錢,隻要你加倍努力,不驕傲,我就高興了。”所以得了獎的她,練功比以前更認真了。

師父說三十歲以前不要談戀愛,她就乖乖聽話地不談戀愛,一心扑在業務上。“我沒有一天不練功,每天規定的功課不做完,我玩也玩兒不痛快。”為了練好《荒山淚》裡的三起三坐,她不知道流了多少汗,練了多少遍,練到半月板都出了問題。“不管是三起三坐,還是水袖,在舞台上不過是幾秒鐘的精彩,背后卻是成千上萬次的重復。我們這行就是這樣,沒有人后吃苦,就沒有人前的光彩。”

上世紀九十年代,京劇發展陷入低谷。很多同事、同學都轉行了,就連遲小秋的琴師都去唱通俗歌曲了。但她卻宛若世外高人不為所動,經常別人還沒起床,她就在排練廳點著蠟燭練功了。

2005年,已為人妻為人母的遲小秋來到北京,那時她的藝術也又上了一個台階。“很多人覺得我扮相都比以前好看了,還以為我整容了。其實,我就是對自己有更高的要求,每天回去對著錄像糾正自己的毛病,提高自己的藝術。”遲小秋深知在這樣的年齡,在藝術上就像爬坡,往往不進則退,更是一點都不敢放鬆。

回頭看,從藝近四十年,遲小秋似乎一直都在辛苦地爬坡,從未敢放鬆。但也正是如此,她才能夠在一個月的時間裡,一下演出十台大戲,讓薛湘靈、蘇三、張慧珠等唱做並重、熠熠生輝的精彩形象,在舞台上綻放光彩。(記者 牛春梅)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!