1956年,魯博年輕館員與魯迅學生常惠(中)合影,右二為葉淑穗

恢復原貌的朱安夫人臥室

許廣平在魯迅故居前

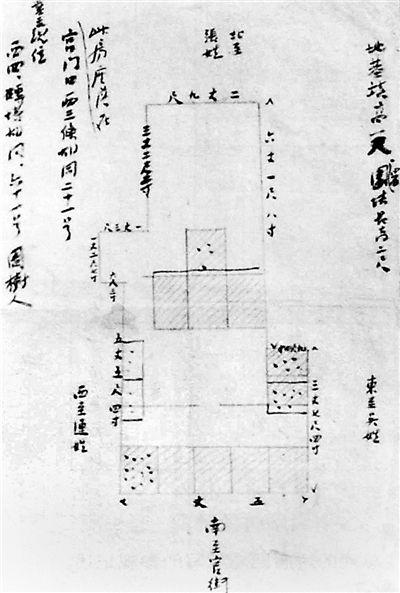

魯迅親手繪制的家居設計圖

許廣平捐獻心愛文物叮囑“生前不要發表”

追尋魯迅書信手稿成了“文革”較為敏感的政治事件

少為人知的細節呈現周家微妙的人際關系

在北京魯迅博物館老工作人員的嘴裡,84歲的葉淑穗還是被習慣性地稱呼為“小葉”。在他們的記憶中,從1956年轉業到退休,“小葉”就在阜成門內宮門口頭條19號博物館內不停地忙碌,遇事最多,知曉不少,是目前魯迅博物館最難得的“活字典”。

記者日前在豐台區程庄路16號院家中採訪葉淑穗,老太太笑意盈盈,她身后的整牆大書櫃,裝滿各種版本《魯迅全集》和手稿集、日記集,出版年代雜陳,紙張淡黃,顯示主人與魯迅遺物及研究的職業關系和時間長度。1956年軍隊大批女同志轉業,畢業於北京師范大學、在解放軍后勤學院文化教研室任教的葉淑穗來到魯迅博物館工作,從此就一直從事魯迅文物的收集和研究。她回憶說:“我是那年7月到魯博工作的,10月建館,當時也就十幾個工作人員,我既當講解員、保管員,又當清潔員。”初到時,故居所在的胡同狹窄,故居本身的格局也較小。此后葉淑穗目睹一次次擴建,參與展覽陳設和庫房建設。因博物館建在胡同深處,所以將博物館的牌子挂到面向阜內大街的胡同口,由此她說到一個細節:“‘文革’中有一次周總理坐車經過,發現原來胡同口挂牌處沒有牌子了,就焦急地向市委詢問魯博的情況。”

進館后葉淑穗一直有記錄的習慣,愛給報刊寫些有關介紹魯迅遺物、遺址等情況的小文章,幾十年裡剪貼成冊。退休多年,單位同事遇到難題,還會打電話向她請教,問及文物具體事宜,她往往會脫口而出。前些日子,她和88歲的老伴孫曰修一起,花費了數周時間,用魯迅和胡適的二百多封書信手跡對比,一筆一畫細究,考証出一封《新青年》編委會文件應是胡適手寫,糾正了1958年就確定的“作者是魯迅”的原有提法。

【失而復得】 《藤野先生》中提到的丟失的醫學筆記

一說到魯博,葉淑穗首先想到的就是魯迅夫人許廣平。她跟許先生是廣東番禺老鄉,是能聊得來的忘年交。每次許廣平來館,或者陪外賓,都由葉淑穗她們接待或做講解。許廣平每次捐獻魯迅文物,沒有儀式,就是拿復寫紙寫個收據,接交手續就算完成了。老同學許羨蘇調到魯博工作后,許先生就更放心了,願意把東西交到博物館,陸續找到什麼就交什麼。

“有一天許先生通知我們去取新找到的魯迅文物,使我們驚奇的是——這文物竟是魯迅在《藤野先生》文中曾寫過,丟失了的六冊醫學筆記。據許先生說,這是紹興交來的。日本學者對此很感興趣,多次來館研究。”給她印象最深的一次,許廣平帶來用一白色包袱皮包著的東西,其中有許廣平寫的《風子我的愛》、《魔祟》等原稿,這是當年她表達對魯迅愛情的文字,另外還有魯迅1929年寫給她的七封信原稿,內容感情親近,落款“小白象”。交上這些原稿,許廣平再三叮囑:“在我生前不要發表。”

許廣平最早住過西城區大石作胡同,給葉淑穗留下深刻印象的是,客廳裡挂著一幅朱老總和康克清的全身生活照,這在當時家庭住所裡較為少見。

葉淑穗對許先生的深情、苦心和愁悶也是體察得到的:

1961年的一天,許先生特地將我讓進自己的臥室,興奮地說,“我入黨了。”當時我還不是黨員,她就說,你要好好爭取,你想入黨,應該這樣那樣……

許先生直率,愛提意見,對館裡的工作、領導提了一些意見,我也不便回來說。每次許先生來館裡,弓濯之副館長從不出面接待她,也不愛聽取意見。弓是1937年入黨的老干部,對民主人士有些看不慣,許先生對這點是能感覺到的。許先生有苦悶,心裡不愉快。

許先生原有一位秘書,叫金振鋼,照料許先生的工作和生活,后來被精簡到魯博。因為此人有些舊習氣,愛發議論,反右時館裡把他打成右派分子,實際上找不出真正的右派言論,許先生對此有看法,但在當時的形勢下也不敢明說。她對周圍有的干部結婚鋪張等現象,看不慣,對我也曾嘮叨,以解心中郁悶。

當年女師大部分師生與校長楊蔭榆斗爭后,曾在城區臨時辦校。葉淑穗知道這個史實后,有心尋找當年的遺存,發現西城區宗帽胡同14號像是當時的校舍。許廣平親臨指認,當走進這二進院子,她立即認出這就是當年辦學的地點,一一指出教室、小禮堂、飯堂、宿舍的位置,后邊學生宿舍的邊上一間是自己和劉和珍住過的,房間地下有一隱蔽的通道口,進屋觀看,屋主告知仍在。

許廣平說,此校址是在魯迅熱心幫助下找到的,魯迅、許壽裳、錢玄同等都在此授過課。在當年與魯迅等先生共同操持上課、陽光洒落的院子裡,葉淑穗看到許先生臉上露出難得的爽朗笑容,那不倦的講解聲音沒有停歇過,因為曾經青春中的抗爭,因為摯愛的魯迅,讓重返歷史現場的許先生幾次無法自持。

【尋覓魯迅手稿】 “文革”中令人矚目的事件之一

1968年3月3日許廣平因患心臟病去世,病情非常突然。葉淑穗認為這與她擔憂魯迅書信手稿的下落有直接的關聯:“‘文革’時我們經常去看大字報,記得1968年3月我正懷著小女兒,坐公交車去看大字報,突然看見‘戚本禹被揪出’的消息,很震驚,因為知道魯迅書信手稿在他手上。館裡群眾組織小頭頭召開會議,大家推舉我向許先生匯報,看看怎麼辦。我趕緊去許家聯系,許先生聽后非常焦急,連夜給中央寫信。第二天一早就去拜訪老朋友述說此事,心臟病發作,坐在椅子上往下出溜。本來心臟病不易動,要等待救護車,結果給抬到小車上,送北京醫院。醫院裡正時興‘打倒走資派’,沒人出來接診,等了好久,治療被耽誤了。”

許廣平病逝的第二天,葉淑穗趕到許家探望,一派淒然的景象。周海嬰低聲地跟她說:“你准備的那麼多問題都來不及問了,晚了……”她這才痛切地感受到,一位能說心裡話、有很多故事要講述的老人的離去事實。正因為有以往那麼親近的來往,在以后的歲月裡,碰到一些疑難問題,周海嬰總會時常相問:“在這個事情上,我媽媽是怎麼說的?”

尋覓魯迅手稿的下落在“文革”初期是較為關鍵、令人矚目的事件之一,既與中央文革要人戚本禹相關,又與后來衛戍區司令傅崇碧所謂“沖擊釣魚台”牽連。葉淑穗作為涉事人之一,清晰地記得當年移交魯迅書信手稿的過程:

1966年6月30日下午,時任文物局副局長張恩起、文化部副秘書長雷仲平攜帶文化部文化革命小組介紹信,事先沒有通知,突然坐車來到魯迅博物館,要求調取魯迅全部書信手稿,說是“文革”運動來了,為了保存文物,弄到文化部保管安全,這是組織決定。

魯迅的書信手稿裝在一個個小楠木盒子裡,是當年特批使用故宮的楠木,由前門小器作店做成的,裡面是樟木的抽屜,有樟木的香味,防潮防虫。庫房離館長辦公室很近,我們一箱一箱地抱過來,按原始目錄清點,他們顧不上認真核對。后來我們把八個楠木盒子放進兩個大木箱中,箱子沒有鎖,貼上我與徐鑒梅簽了名的封條,就裝車拉走了。車走了,我們覺得心裡空蕩蕩的,不知為何,隻能服從。

葉淑穗至今還保留張恩起、雷仲平所寫收據的復印件,上面寫著:“茲收到魯迅同志書信手稿原件共1524頁1054封,此據。(另:《答徐懋庸並關於抗日統一戰線問題》文稿十五頁。)”葉淑穗回憶道,收據寫的是1054封手稿,實際上還有許廣平致魯迅的信件87封,沒有寫在收據裡,可能認為魯迅的書信比較重要,在匆忙中許廣平的信件就不計了。至於魯迅文稿手稿很多,為什麼隻調取《答徐懋庸並關於抗日統一戰線問題》一文?葉淑穗透露說,這篇文章涉及30年代兩個口號之爭,較為敏感,“文革”前夕周揚因害怕,還派秘書指名調看過此手稿。

后來葉淑穗她們因故到文化部保密室查閱手稿,才發現保密室在西晒的三樓,手稿隻裝在一般的鐵皮保險櫃裡,條件大大不如魯博的庫房。“我們心裡嘀咕,說是好好保管,為什麼條件那麼差?大失所望。我們就給中央文革寫信,說‘那裡條件不如我們,希望改善條件’。沒有得到回復,1967年1月14日戚本禹卻以中央文革的名義取走手稿,不知跟我們寫信有否關系?”

魯迅手稿事件導致政局一系列重要的人事變動,多少改變了形勢的走向,其間變幻莫測。葉淑穗分析說:“為何他們隻要魯迅的書信手稿?這個政治背景是有說頭的,錯綜復雜。我們只是猜測,魯迅在書信中無話不談,江青是否怕被談到她的過去,姚文元怕寫到自己的父親姚蓬子?”

【初見周作人時的驚訝】 講究禮數的老派文人

葉淑穗忘不了第一次去八道灣見到魯迅弟弟周作人的有趣情景:她們到后院北屋第一間敲門,說找周作人先生,門開了,出來一位穿背心的老先生,告訴說:“他住后邊。”結果到了后院的人說住前頭,我們又回來敲門,開門的就是原先穿背心的老先生,但這回穿戴整齊:“你們找周作人,請進。”這種見面法讓人驚訝,周作人身上明顯帶有老派文人講究禮數的特征。

1956、1957年之間,周作人帶著魯博業務人員走訪教育部街,在教育部舊址介紹魯迅當年上班如何抄古碑的情景。魯迅原來的辦公室已成了一個大飯廳,有幾根大柱子,周作人比劃了魯迅辦公的大致位置。后來還帶著去看了紹興會館、國子監、歷史博物館舊址和宣外小市等地,詳細介紹魯迅早年在北平常去的這些地方的情況。

“我們看魯迅手稿、照片有弄不懂的地方,就要請教周作人先生。他就托魯迅的學生常惠帶回解釋的字條,現在這些字條成了研究魯迅的寶貴依據。遺憾的是,當年問得太少了。”最讓葉淑穗糾結的是,50年代末魯迅研究專家王士菁提議買下周作人日記,而時任館長卻認為要這個東西干什麼用?王士菁極力推薦,費盡周折,終於由市文化局特批1800元,讓常惠帶去一張支票交周作人家。葉淑穗說:“1962年1月6日,常惠用包袱皮包著的1898-1927年的18冊周作人日記轉交來,檢查時就發現日記裡有幾處開了天窗,如兄弟不和那頁就缺失。”

“文革”初期紅衛兵組織抄了八道灣周作人家,一天北航的紅衛兵通知魯博說,周作人東西很多,如你們不要,就送造紙廠了。當即魯博群眾晚上找了一輛卡車開到北航附中,拉回幾大箱蒙著灰塵的箱子,從中找出魯迅、李大釗、陳獨秀、胡適等人的珍貴信件。過了一些時日,人民文學出版社要處理一堆廢紙,讓葉淑穗她們去翻找有用的東西,結果看到好多封周作人給出版社的便函,內容不少是要錢。“周作人有時沒到日子就去信索要每月的翻譯費,這些信件可以從側面了解到那些年他拮據生活的狀態。”

想起與周作人的最后一面,葉淑穗稱已成了自己的終生隱痛:“我們那次去八道灣,想去找找博物館需要的東西。院子很亂,面目全非,原來后面愛羅先珂曾經養兔子的小通道已被打通。院裡的紅衛兵是中學生的模樣,對周作人非常凶。周作人睡在洗澡間的地上,鋪著稻草,身上穿著黑衣服,黑上衣的左邊挂著一個白色的牌子,臉色蠟黃,身體極為虛弱,太慘了,沒法聊。紅衛兵叫他起來,‘你說不說……’要用皮帶打他,我們見此情景趕緊走了。”沒過幾天,就聽說周作人去世的消息。對於葉淑穗來說,八道灣的淒涼與冷酷,就像時代的烙印刻在腦海中永遠無法抹滅。

【周家的人際關系】 微妙之處外人難以理解

魯迅的兩位弟弟周作人、周建人幾十年間不相往來,從不相問。葉淑穗曾聽許廣平描述,周作人來開會,周建人見狀趕緊躲開,疙瘩一直未解開。因工作關系,葉淑穗常去周建人家求教,老人沒架子,能隨時解答有關魯迅的問題。“周建人外形非常像魯迅,有一次他跟我們說,他到訪上海魯迅紀念館,館裡就給他在各個位置、角度照像,留存資料。”

“文革”后周建人曾因其母遷墳之事找過葉淑穗,希望知道北郊西北旺埋葬地的線索,后來經過了解,告知他“文革”中墳墓已被平。“以后周海嬰提出想給祖母建一個衣冠塚,希望在祖母遺物中找個有代表性的物件。我們在魯迅故居的衣箱中給他找了祖母的大斗篷,這是祖母晚年遺照中的服飾。但后來因故此事並未實現。”

葉淑穗感慨而道,他們周家微妙的人際關系,有時不能讓外人理解。譬如在外寄養的兒子周豐二將寫給父親周建人的信寄到魯博轉交,周家人拒收。“海嬰去日本,常被問到周作人家的情況,海嬰說不出來。海嬰向我提出,希望我將了解到周作人家兒女的現在情況轉告他。我就去找周作人的兒子周豐一,他們寫了一份詳細的兒女及后輩情況。而后他們也想要海嬰家一份,但海嬰卻沒有提供,這事讓我有些尷尬。”

魯迅故居在1986年以前的30年間,一直沒有標示魯迅元配夫人朱安的住室,原來朱安住處挂著“魯迅藏書室”的牌子,日本外賓參觀時常問起此事。葉淑穗說:“沒有朱安住室,有人說是許廣平有意做的。這裡有誤解,實際並非由幾個人有意為之,有其一定的歷史、社會原因造成的。1943年4月魯迅母親魯瑞去世以后,朱安就遷入魯瑞居住的北房東頭,同時將她原住房存放了魯迅的藏書。再者當年魯迅故居中隻有一張朱安的床,放在魯母的屋中,恢復故居時就將錯就錯作為魯母的床了。”

葉淑穗還記得,以前在整理故居文物時,與周家相熟的許羨蘇曾不止一次地念叨:“魯迅母親的床怎麼沒有呢?”有一次,周豐一愛人張菼芳與葉淑穗聊天時,突然想起魯迅母親去世后,這個床曾搬到八道灣周作人家,以后這個床給了兒子的老保姆。葉淑穗等人立即前去尋訪,所幸床還在,她們就向單位申請,到工廠訂制了一張高檔的席夢思與老保姆交換舊床。“這張床的床欄床架仍保存完好,家人確定是從紹興運來的。曾有人想考証,這是否是當年魯迅出生時的床,但沒把握。1986年建館30周年,欲恢復朱安住室,海嬰表示沒意見。我們特意訪問周家親戚阮家兄妹,他們靠幼時的記憶繪了圖,幫助恢復朱安原住室,我們又從舊衣箱中找出當時的原物件,加以布置。”

談及朱安夫人,葉淑穗記住了一個有意味的細節:“常惠先生親眼所見,朱安要出外買東西,正逢魯迅接待客人,朱安前去告知,魯迅特地站起來將錢遞給她。”魯迅尊敬她,但是敬而遠之。

【繁瑣的文物征集】 一個線索都不能放過

作為在魯博工作36年的老博物館人,葉淑穗談到所經歷的人與事,浮想而凝神。她舉例說:“國家文物局長王冶秋令人稱贊,當年就常常獨自騎一輛破自行車,把車隨便擱在門口,自己就進去了。對魯博上心,看文物,看展覽,庫房怎麼修,陳列怎麼搞,談的意見都很到位和朴實。”

“文革”初起,王冶秋看到紅衛兵運動的苗頭,不知道下一步會發生什麼,心裡忐忑不安。“有一天他突然要看魯迅給他寫的十封原信,其中兩封上面有他當年涂抹的痕跡。他翻看時跟我們小心解釋說,‘當年把魯迅來信幾處字跡給涂了,怕被敵人發現,想保護組織……’”看到王冶秋落寞、茫然的神情,葉淑穗明白這是政治風暴侵襲前的慌亂,透著多少無奈和后怕。動亂之后,《魯迅全集》新版問世,把王冶秋所說的涂抹情況在注釋中加上了。

幾十年魯迅博物館歷經淒風苦雨,所發生的艱辛故事大都為外界熟悉。問到有否少為人知的事例,葉淑穗說:“30多年裡,我們光是征集魯迅手稿就三百多件,一條線索都不放過。”60年代初期有一知情人告知一線索,追尋時發現收藏者已遷移多次,經過輾轉查詢,才從遙遠的青海找到本人。“我們由此征集到了魯迅錄《說郛錄要》手稿十七頁和《柳惲詩》等手稿,當時供應困難,限制購買,我們特意申請買一個手表給收藏者,以示謝意。”

最有趣的是,一位有心的收廢品者在北京大學內的一處廢品中發現文物,就打電話告知魯博,葉淑穗至今還記得他的名字叫張勉之。“我去過他住的那三四平方米小屋,滿屋都堆著破舊的書報,他從廢品中居然收集到魯迅在北大領薪金的收據和《會稽郡故書雜集》的手稿一頁。那時糧票珍貴,除了單位給他十幾元錢外,我還給了他幾斤糧票。”

葉淑穗談了一件驚奇的事例,口氣中略帶有幾分感嘆:“粉碎四人幫以后,我們得知,有一位科技干部在單位搬家的過程中,檢查家具時發現抽屜夾縫有魯迅致茅盾的7封信,后來這些信輾轉送至姚文元處。我們負責手稿征集的幾位同志專程赴滬,走訪有關專案組,經過多方查詢,最后終於查找出這7封魯迅信手稿,並由專案組將這些手稿分兩批轉交給我們。”

“文革”期間魯迅故居曾經一度關門,一群野貓在裡面筑巢,呈現荒涼的景象。后來又依戰備形勢的要求,在故居不遠處挖簡陋的防空洞,葉淑穗她們參與其間的砌磚、澆灌,辛苦建成之后又被水淹。一座名人故居,顯現中國現代文化的深厚蘊涵,又浸染時代風雨侵襲的沉郁底色。老朋友曾經力勸葉淑穗寫一部《魯迅文物經手錄》,她遲遲沒有下手,但不時在心裡一遍遍地敘說,靜靜地回放之中,透露出人世間的暖意和斑駁。本版供圖/葉淑穗

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!