近80萬字的《梁漱溟日記》全本單行本收錄了30余張首次公開的私家歷史照片。圖為1987年5月23日,梁漱溟留影於家中。 (出版社供圖)

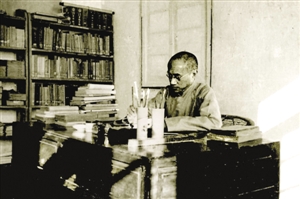

▲1948年,梁漱溟在重慶北碚撰寫《中國文化要義》時留影。 (出版社供圖)

《梁漱溟日記》(上下)梁漱溟 著上海人民出版社2014年8月定價:99元

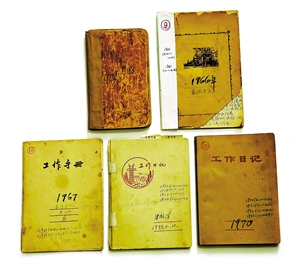

梁漱溟的部分日記本。 (出版社供圖)

近80萬字的《梁漱溟日記》全本將首次出版單行本,並收錄30余張首次公開的私家歷史照片。記者從上海世紀出版集團文景公司獲悉,梁漱溟現存日記始於1932年,終於1981年,長達50年的行止經歷及感受心境,在日記中都有朴實的記錄。

該書責編何曉濤告訴記者,梁漱溟日記是20世紀中國諸多重大事件的見証,梁漱溟長子梁培寬專門為該書撰寫了導讀性質的前言和每一年的大事提要,修訂及增補注釋、人名索引。此外,書中還附有數十幅首次公開的梁漱溟私家照片,如考察山西村政,1949年迎接北碚解放,1973年參觀毛澤東故居等珍貴的歷史留影。

《梁漱溟日記》將在即將開幕的2014上海書展上正式亮相。出版方透露,屆時,該書整理者、梁漱溟之子梁培恕也將與劉東、張大春、顧紅亮、止庵、呂新雨等共同亮相主題論壇,從梁漱溟出發,探討“儒家的生活世界”。

劫后余生的日記

始於1932年終於1981年

世紀文景審讀室主任、社科一部主任何曉濤是《梁漱溟日記》的責任編輯。據他介紹,《梁漱溟日記》是梁漱溟現存全部日記的匯編,此前曾被收錄在《梁漱溟全集》中,此次是經重新校勘首次全本單行出版。

梁漱溟早年起即有記日記的習慣,但多有散失,比如20歲前后閉門研讀佛典時期的《楞嚴精舍日記》,在抗戰時期留存於北京故居,被人當廢品賣掉了﹔后來被抄家也致使有6年的日記全部丟失,4年日記嚴重殘損。不過即便如此,劫后余生的日記仍有70多萬字,始於1932年,終於1981年,前后跨越50年。

梁漱溟長子梁培寬在該書前言中表示,這些日記是梁漱溟全為自己備忘而寫,並無身后發表之意﹔可是如今它卻可為人們了解他,提供了一個“窗口”。

那麼,日記中的梁漱溟是怎樣的形象?

何曉濤告訴記者,例如,日記中記載了上世紀50年代初,梁漱溟暫居於頤和園,常與三五友人聚談,爬山、劃船次數之多,連梁漱溟的家人都極為驚訝﹔為撰寫書稿,梁漱溟多次前往北京圖書館查閱資料,常於凌晨早起寫稿,除夕、春節節日亦筆耕不輟﹔晚年為與衰老作斗爭,“力行不搭車之決定”,外出多賴步行,每日堅持練太極拳……諸如此類生活細節,在日記中都有記錄。

有趣的是,梁漱溟被后人冠以“最后的儒家”、“現代新儒家三聖之一”等桂冠,而他本人則說自己前生是個和尚。何曉濤舉例說,梁漱溟的日記裡常有茹素、抄寫佛經、閉關習靜的記載﹔“文革”抄家后,梁漱溟被罰掃街,回家后寫下偈語“一聲佛號觀世音,聲聲喚醒自家心……”夫人陳樹棻去世后,他曾連續數日為之誦《地藏經》,“日記的記載可以側面証實,梁漱溟確有佛徒的一面”,何曉濤說。

日記中的梁漱溟

感受最深是個“真”字

梁漱溟曾被美國漢學家艾愷稱為“最后的儒家”。何曉濤告訴記者,在讀梁漱溟日記的時候,感受最深的就是一個“真”字,“他寫日記不是為了后來出版,而是作為生活的備忘錄來寫的,而他日記中的很多想法與他公開發表的都是完全一樣的,這是非常難得的,很多公眾人物尤其是現在的名人都是人前、人后形象很分裂的,表面說一套,但內心想的是另一套,梁漱溟在人格上真的是非常了不起。”

“獨立思考,表裡如一”不僅是梁漱溟的自我評判,也為后人所公認,其率真無偽、反躬自省之誠在日記中多有表露。梁漱溟多次公開表示負有“為往聖繼絕學”的歷史使命,日記中也常見梁漱溟所作的自我反省:“夜醒后思年來俗念盈胸,沒出息到家”,“我一生得力在處處‘有自己’,然而今日最大病痛亦正在脫不掉個人主義,‘不能沒有自己’,“有人糾正,思之不能釋然,小氣極矣”。

“由此可以理解,梁漱溟甘冒生命危險,堅持巡視抗戰敵后游擊區八個月之久﹔在常被稱為荒廢了特殊歲月中,卻撰就了《人心與人生》、《東方學術概觀》等傳世之作﹔遭全國性大批判,而能傲然宣稱‘三軍可奪帥也,匹夫不可奪志’。此類所謂傳奇,對梁漱溟自身而言,不過是其踐履篤實的生活常態。”何曉濤說。

何曉濤說,梁漱溟一生思考的是中國問題和人生問題,這些問題在當下也依然存在,這也是今天的人們閱讀梁漱溟作品的意義所在。在他看來,梁漱溟的獨立之風骨和數十年如一日的治學精神,正是當下中國的一些知識分子所缺失的。

文獻價值更重要

30年前著作曾難以出版

除了還原一個最真實的梁漱溟以外,此次出版的梁漱溟日記還有一個極其重要的文獻價值。何曉濤認為,它是20世紀中國諸多重大事件的見証。例如,1939年,梁漱溟深入華北敵后游擊區,親見民眾生活之苦,萌生組織調停國共兩黨沖突共同抗敵,這在日記中有清晰的記錄。新中國成立后的土地改革、過渡時期總路線、“文革”抄家批斗、紅衛兵游行、“外調”、“批林批孔”、新憲法的討論等。

“這些事件,梁漱溟多曾親歷或有見聞,有的甚至是事件的中心人物,日記中對此或詳或略或直接或間接都有述及。”何曉濤告訴記者,為了讓日記更具文獻價值,書中有導讀性質的前言和每一年大事提要,修訂及增補注釋600余條,並編制主要人名索引近2000條。

近幾年,學界對梁漱溟的研究越來越多。時間退回到上世紀80年代初,梁漱溟的著作卻很難找到一家出版社出版。梁漱溟長子梁培寬退休后一直整理父親的著作,他在接受本報採訪時談到:“當時找一家出版社太不容易了,父親出版的第一本書是《人心與人生》,經歷了很多波折才出版,那是在1982年年底,我們得知有一家出版社可以自費出書,書稿出來后又出了問題。當時隻印了2000本,而且不能在新華書店公開出售。”

據何曉濤介紹,世紀文景的“梁漱溟作品集”,近期還將出版新校勘的兩部梁漱溟代表作,一是其生前出版的最后一本著作,可視為梁漱溟晚年定論的《東方學術概觀(增訂本)》,一是他的成名作《東西文化及其哲學》。此外,將增收數百封書信的新版《梁漱溟書信集》也正在編輯中。

(相關內容見C2版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!