游客在天安門城樓上高興地拍照留念 攝影/本報記者 魏彤

1949年10月1日,毛澤東在天安門城樓上宣告中華人民共和國成立 圖片來自人民網

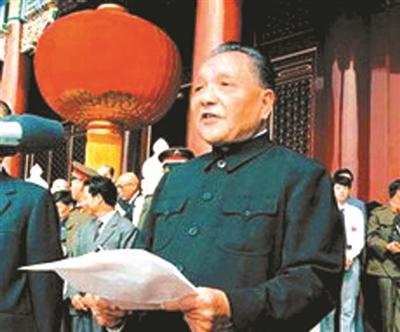

1984年10月1日,鄧小平在檢閱部隊后登上天安門城樓發表講話圖片來自人民網

1999年10月1日,江澤民在天安門城樓上發表講話 圖片來自人民網

2009年10月1日,胡錦濤在天安門城樓上發表講話 圖片來自人民網

北緯39度54分26.37秒,東經116度23分29.22秒,從這個點向四周擴展44公頃土地,鋪著特制的淺色花崗岩條石,這裡是天安門廣場,也被比喻為整個中國的心臟。

60多年來,這個廣場不僅記錄了若干重大的歷史事件,依托它形成了各種永久或臨時的建筑,也成為代表這個國家的符號。在國慶來臨之時,北京青年報記者再次靠近這些舉國熟悉的符號,去發現其中那些鮮為人知的細節。

天安門,這座明清兩朝遺留皇城的正門,在每個中國人心中,都有著非凡的意義,從幼年的童謠歌詞,到流通硬幣的國徽紋案,再到舊時香煙的商標……這個建筑作為新政權的象征,變成一種自然而然的愛國主義情感載體。

然而在它建成600年裡,這座城樓一直作為權力的“禁地”而存在,直到1984年,時任中共中央總書記的胡耀邦接到一位市民的來信,呼吁順應民意開放城樓。4年后,第一位普通游客登臨了這塊神秘的舞台。

城樓開放——

群眾給胡耀邦寫信說登城樓是30多年來的一個夢

來自美國的盧卡斯沿67級台階登上城樓,車水馬龍的長安街和開闊的天安門廣場盡收眼底。

新中國65周年國慶日臨近,城樓平台上紅旗獵獵,東西兩側還會挂上8盞中國傳統的大紅燈籠,裝點其間的鮮花和綠植與天安門廣場上的巨型花籃、花柱遙相呼應,烘托出節日的喜慶氣氛。

“毛主席是站在這裡宣布新中國成立的嗎?” 盧卡斯用手指著城樓中央,用不太流利的中文好奇地問陪同的中國導游。

毛主席當年站立的位置背對著城樓大殿,前方視野開闊,廣場一覽無余。盧卡斯快速跑過去,讓導游給他拍照。

願意花上15元人民幣登上城樓的不只是盧卡斯這樣的異國觀光客。

從江西一個偏遠山區小鎮來北京旅游的陳吉華也在給自己70多歲的父母照相。“他們一輩子沒出過遠門,最遠就是去一趟20公裡外的縣城,而這一次旅游一定要來北京,最想去的地方就是天安門城樓。” 陳吉華說。

在每一個中國人心中,這座明清兩朝遺留下來的皇城的正門,都有著非凡的意義,從幼年的童謠歌詞,到流通硬幣的國徽紋案,再到舊時香煙的商標……這個建筑作為新政權的象征,被各種各樣的媒介反復強調,深深植入十三億人民的大腦皮層,變成一種自然的愛國主義情感載體。

如今,對於來到北京的觀光客來說,駐足偉人曾經站立過的地方,無疑是一種心理上和視覺上的奇妙體驗,然而這種待遇在1988年1月1日之前是難以想象的。

在久遠的封建王朝時期,天安門前面的“T”字形宮廷廣場,東、西、南三面修筑了高大的宮牆,將廣場封閉起來,普通百姓在“禁地”外根本看不到天安門。

新中國成立后,天安門巨大的拱門被打開,普通民眾可以自由穿過金水橋,但天安門城樓卻因特殊的地位一直沒有對外開放,依然保持著神秘。

在1949年的開國大典上,有資格登上天安門城樓的新中國領導人、政協代表、特邀代表等共622人。此后,登樓的嘉賓中,現任官員除副國級以上的領導人外,黨內以中央委員和候補委員為標准,全國人大和全國政協以常委為標准,軍方則要求是中央軍委委員、軍委總部、軍委紀委,以及各大軍區負責人。

1984年9月,一位署名“華興”的老人,給時任中共中央總書記胡耀邦寫信,要求順乎民意,開放天安門城樓,供百姓參觀。

“華興”在信裡寫道:“30多年來,每次到天安門,仰望天安門城樓,我總夢想有一天能登上這‘祖國心臟的心臟’。有人說這是‘幻想’,‘白日做夢’。但我深信,總有一天,夢想會成為現實……”

這封信感染了時任中共中央總書記胡耀邦,也受到了當時中央有關領導人的重視。萬裡等領導人圈閱了此信,當時的中辦主任王兆國批示:“請北京市提出具體辦法報中央審批。”

北京市政府接到批示后,立即責成天安門管理處著手辦理,從售票、存包到參觀路線以及各種安全措施都幾經研究,又與天安門警衛部隊認真協商具體辦法。

在研究過程中,僅就是否允許觀眾帶照相機一事,就反復磋商了好幾次。在最初的方案中,從安全角度考慮,規定參觀者一律不許帶照相機。但方案上報后,有的領導認為,群眾登上天安門城樓,都希望合影留念。如果不設專門的攝影點,又不允許群眾帶相機,群眾會感到遺憾。為此,最終決定參觀者可帶相機,除大殿內禁止拍照外,天安門城樓上可隨處留影。

1988年1月1日,北京國際旅游年的第一天,天安門城樓正式對外開放。游人登樓前,北京市旅游局在城樓上舉行了一個非常簡短並且沒有領導人參加的剪彩儀式。

早晨7點多,75歲的東四人民商場退休老會計高錫武第一個站在登樓售票窗口前。9點整,歷史上第一張天安門城樓參觀券售出,票價10元。

作為登上天安門城樓的第一位普通人,北京市旅游局贈送給高錫武一隻景泰藍花瓶和一張証書。

從此,天安門被賦予了雙重功能。

一方面,作為國家重要的政治活動場所,毛澤東主席、改革開放總設計師鄧小平、江澤民總書記、胡錦濤總書記等四代領導人均登臨過的天安門城樓,拉近了人民群眾同黨和國家領導人之間的距離。

另一方面,天安門城樓也變成了一處重要的旅游景點。城樓開放首日,慕名而來的中外游客就有2000多人。這一年,登樓人數達到60多萬。2012年1月1日,來自江蘇南京的陳寧一家成為城樓開放以來接待的第5300萬名游客。近兩年,登樓人數每年保持在200多萬的規模。

城樓修繕——

曾在1970年重建

描龍畫鳳用去6公斤黃金

天安門始建於明朝永樂十五年(公元1417年),最初名叫“承天門”,今天人們看到的天安門,基本上沿襲明朝工匠蒯祥設計的原貌。

不過,新中國成立后,天安門城樓曾分別於1952年和1970年進行過兩次較大規模的修繕。特別是1970年,城樓在原址上按照原規模和原建筑形式重新修建。今天,城樓的后廊有一塊寫有“1970年1—3月重建”的銘文石,紀念著那段歷史。

重建天安門城樓工程,自1969年12月15日正式開工,1970年4月7日竣工,工期112天,全國21個省市的216個部門參與了城樓重建。為確保工程秘密進行,整個天安門城樓用葦席嚴密地遮蓋起來。

城樓大殿60根直徑92厘米的柱子,曾打算使用海南島和西雙版納原始森林的原木,但運輸成了問題:火車時間太長,直升機吊不起來。最后許多木料從加蓬和北婆羅洲進口,這種木材似紅木,色紅或黃,遇火不著,隻冒煙。

木工活之后,便是油漆彩畫。所有描龍畫鳳的制作都經過嚴格的1麻5灰13道工序,最后貼上金箔,為此共用去6公斤黃金。金箔薄如紙而鋒利無比,不能直接用手拿,油工們隻能小心地用竹夾一張張夾起,敷在未干的油漆上,再用細毛筆一點點捋平。

重建的天安門城樓,兩檐之間加高了87厘米。但加高后的城樓,人們很難察覺,這是因為施工中吸收了明朝的建筑手法,加高了斗拱的斗頭部分,使飛檐更加上翹。這樣,不僅使天安門顯得更加雄偉高大,而且還使挂在重檐之間的國徽顯得更加庄重。

由於中國古建筑磚木結構的特點,天安門城樓的修繕成為一項例行工作,每年都會進行各種維護,幾乎從未間斷。例如今年,為迎接新中國65周年國慶,天安門城樓除紅牆進行粉刷外,還增強了夜景照明效果。

1984年,共和國迎來35周歲生日,中央決定舉行隆重的國慶慶典。經過6年的改革開放,國家的整體實力得以提升,作為國慶慶典主席台的天安門城樓將成為世界矚目的焦點。

此次修繕,城樓大殿重新制作了17盞大型玻璃宮燈,包括一盞直徑2.8米的主燈和16盞輔燈,乳白色的玻璃燈罩上繪有金龍和祥雲的圖案,古朴而庄重。

今年65歲的高阿姨作為親歷者,曾參與國慶35周年天安門城樓的宮燈更換工作。30年前的往事,在這位共和國同齡人的記憶中始終是那樣的清晰。

高阿姨所在的北京燈具廠負責測量宮燈的燈杆長度,為更換17盞玻璃宮燈提供數據。

更換宮燈進展順利,7月20日完工,比預期提前了15天。就在大家無比興奮的時候,卻傳來一個“壞”消息:為保証城樓的安全,需要減輕宮燈的重量,主燈從1100公斤減到450公斤,16盞輔燈從700公斤減到350公斤。

被稱為“背水一戰”的第二戰役隨即開始,重新制作的宮燈,燈架的材料換成輕鋼龍骨,主燈的燈罩由12面改為8面,輔燈由8面改成6面,

1984年8月30日晚9時,17盞嶄新的玻璃宮燈懸挂在雕梁畫棟的屋頂上, “當電源合上的一瞬間,整個大廳燈火輝煌,燈罩上的金龍仿佛要騰飛起來。”高阿姨說,“看到眼前的美景,現場所有的人都驚呆了,屋裡竟沒有一點聲音。”

城樓變化——

大殿陳設保持著1970年的“原貌”

為貴賓提供紅木座椅

城樓大殿現有的陳設,基本保持著1970年的“原貌”:以巨幅山水畫為圖案的屏風將開闊的室內分割成3個相對獨立的隔斷間,每個隔斷間鋪著繡著團花的紅色地毯,擺放著雕工精美的茶幾和座椅。每當城樓舉行重大活動時,貴賓會在這些紅木座椅上休息。

從1950年至1970年在天安門城樓懸挂了20年的國徽原件,以及反映天安門重要歷史瞬間的圖片展分布在大殿兩側,開國大典、小平您好、大閱兵……一個個熟悉而又親切的場景,見証了新中國從落后走向富強的偉大轉變之路。

一群穿工作服的年輕人,不時用喇叭提醒著誤入隔離區的游客。他們是新一代的城樓工作人員,與這個時代一樣充滿生機和活力。

29歲的韓雪梅已在城樓上工作了7年,她一直堅信自己與天安門的緣分。“第一次來天安門是小學一年級,沒想到12年以后,我能在城樓上工作。”憑借對這份工作的熱愛,她幾次放棄了去更好的單位工作的機會。

能說一口流利英語的韓雪梅主要負責接待外國貴賓。2008年8月,她第一次作為講解員,接待了比利時首相萊特姆。“萊特姆首相問了很多問題,比如天安門過去是干什麼的,毛主席是站在哪裡宣布新中國成立的,他還讓我指給他哪裡是毛主席紀念堂,並問我中國除了烤鴨還有哪些美食。”面對幽默隨和的萊特姆首相,韓雪梅向他推薦了川菜。

說起在城樓上工作的感受,韓雪梅印象最深的是游客的變化。“過去來城樓參觀的多是發達地區的游客,現在越來越多偏遠地區的老百姓出來旅游,說明我們的人民確實生活富裕殷實了。”

離韓雪梅不遠的城樓大殿入口處,幾名農民打扮的游客在售賣紀念品的櫃台前挑選了幾件價格從十幾元到上百元不等的徽章、天安門城樓微縮模型等紀念品,帶著滿足感離去。

本版文/本報記者 李天際 (部分資料來源於《百年天安門》、《天安門往事追蹤報告》、新華網)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!