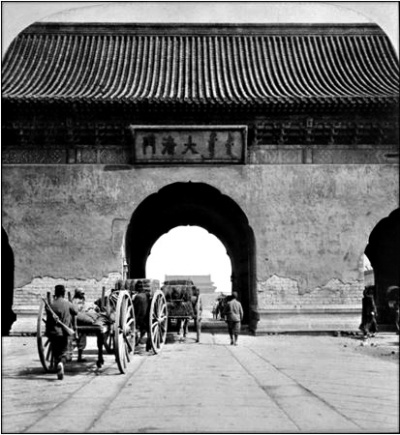

大清門

大明門

城頭變換大王旗

按照明朝人的理論,這座皇城一共有六座城門。明末太監劉若愚在自己的《酌中志》一書中提到皇城的正南門是大明門,這座城門可以算得上是明朝的“國門”,從門的命名上就非常不俗:以國號為名。后來到了清朝,這裡被改稱為“大清門”,延續了自己國門的地位。而后來的中華民國,則將其改稱為“中華門”,同樣是利用了國號。

這裡不得不提一提1917年的張勛復辟,他率領著自己的辮子軍“光復”了清王朝,這之后的十二天中,大清門真的是見証了“城頭變換大王旗”的歷史事件。話說張勛復辟之后馬上派人把中華門的匾額摘下,換成原來的那塊“大清門”匾額。搭架子的工人們換好匾額后,並沒有撤換腳手架。而這場復辟鬧劇也確實隻上演了十二天后就以失敗而告終。大清門的匾額,雖然已經破舊得掉了一塊漆皮,又被重新更換回了中華門。腳手架也自然不用拆了再搭了。

如今這座城門已經不復存在了。其原址上現在是毛主席紀念堂。

長安左門

見証科舉發榜盛況

從大明門往北,沿著千步廊走過去,就到了承天門(即今天的天安門),承天門東側為長安左門,西側為長安右門,長安左門附近都是一些文職機構。而長安左門外則是大家非常熟悉的一個事件的發生地,那就是科舉發榜。

清代的科舉考試中的會試,大多是在開春的陰歷二月或三月舉辦。這時候為了照顧考試的舉子們,政府都會派發棉衣、姜湯和茶餅,有時候還會配給一些粥飯,以抵御北方寒冷的天氣。說實話,那時候的考試,著實還是需要毅力的。以首都北京為例,無論鄉試還是會試都在貢院中舉行,裡面是9000多間像牢房一般的“號舍”,這些應試者們要經歷三大場考試,每場三天。這九天考試過程中考生們隻能在號舍裡面吃喝拉撒睡。而且按照考試制度,號舍還必須得鎖門。這一鎖了門想要出來就難了,因此這裡最怕的就是火災。明正統三年,北京貢院著了一次火,一下子燒死了九十多名應試的考生,當時的英宗皇帝給每個遇難的考生配備了一口棺木,並將他們集體掩埋在朝陽門外,給這座集體墓葬起名:天下英才之墓。

經歷了會試的選拔之后就可以進入到殿試了。這是最后一道關,命題人是皇帝,閱卷的老師們也都是內閣大學士,考試地點在紫禁城內。考試前一天,大學士們擬出幾道考題,由皇帝從中選定,然后刊刻印刷試卷。第二天考生們考完試,試卷要進行彌封和謄錄。避免通過辨認筆跡來走后門。之后就是在內閣的滿本堂這間屋子裡進行閱卷。和現在的考試非常類似的是試卷的后面還要貼上一張白紙,簽上閱卷人姓名。這些試卷經過大家的品評,選出前十名,用黃簽寫上一到十名貼在試卷上進呈御覽。最后由皇帝選出一二三名,當著皇帝的面由大學士們填寫在相應的試卷上,然后他們便拿著這十份top 10試卷回到內閣,進行拆封。最后的工作就是填寫金榜了。這次考試如果拿了第一名,那就是高中狀元了。

如果是中了狀元,發榜那天,可以在太和殿前面和文武百官一起等待皇帝宣布自己的名字,之后可以跟隨載有中榜名單的榜亭,從皇帝專用的午門、端門和天安門中門出紫禁城。而這時北京市市長,也就是順天府尹早就在長安東門外專門設置了彩棚,為狀元斟酒,戴大紅花,之后再由執事人員專門護送回家。

長安右門

百姓擊鼓鳴冤,官員必須處理

長安右門的公務很簡單,那就是審判犯人,尤其是重刑犯。這時候就出現了我們在一些古裝劇裡看到的審犯人場景了,我們的影視作品當中卻從來見不到這一幕:在承天門前甬路的西側,東西長安街南側,面對面坐著一些官員,坐東向西的來自五府,坐西面東的來自禮部衙門,其中吏部的主筆坐第一座,主持判案﹔刑部正堂坐第二座,主管審案定罪﹔都察院坐第三座,主管檢查和審核。被帶上來的犯人如果沒有什麼冤情,就要面向北跪著,如果有冤情的話,則面向西向主筆喊冤。

大多數犯人在這裡被審理之后就前往了下一站,斬首。明代他們被送往西四,而清代則被送往菜市口。

長安右門外路北,在明代曾經有一座“登聞鼓院”,這個地方是為了方便上訪的百姓擊鼓鳴冤用的,而且朝廷規定,對於擊鼓事件必須處理,明朝成化年間就因為一個官員沒有及時處理上訪事件而被調動了工作,去了當時相對比較遙遠的雲南當了個小官。

而在大明門,長安左門和長安右門所圍成的這個T字形廣場周邊,則是中央一些重要機構的衙門,而且這些衙門也基本上按照文東武西的格局分布。而六部中的刑部則不在這個范圍裡面。因為北京城是仿照南京興建的,而南京的刑部就是獨樹一幟,領著大理寺和都察院這兩個衙門(三法司)一起跑到了玄武湖附近安家,也就是位於南京的北郊。因為北方在五行中屬水屬陰,因此這種動刑的地方也就放在了北面。實際上這樣可以讓刑部大牢遠離皇宮,皇帝也可以不去聽那些冤鬼們的淒厲喊聲。北京的規劃也繼承了這一點。而刑部的選址則更加“貼切”——位於紫禁城的西面,今天的西單附近。西方屬金,主殺,這就更加符合刑部的特色了。而明代的刑場,也選擇在了距離刑部不遠處的西四牌樓。

新中國成立后,長安右門被保留了一段時間,下面這張圖片我們就能看到一次國慶閱兵后在長安右門外行走的小學生。后來在1952年,為了方便長安街的通行,長安右門與長安左門一起被拆除。

西安門 東安門 北安門

三門均毀於火,再也沒有重建

皇城的另外三個方向的門被分別命名為西安門、東安門和北安門。這裡面很有意思的一點是東安門和西安門並不相對。這是因為在紫禁城的西側是三海中的中海,所以西安門的位置要偏北一些,和北海的團城、景山前街這條線對應,而這條線也正好是北海和中南海的分界線。

令人惋惜的是西安門在解放后的道路拓寬中成為了一個礙眼的目標。規劃部門在1950年就開始討論拆除這座門。可沒等拆,西安門就於1950年最后一個月的第一天毀於一場神秘的大火。

東安門的命運就要更加曲折離奇了。最早的東安門不在今天這個位置,而是位於偏西一些的南北河沿大街分界處。東安門外那條南北流向的河流就是元代著名的漕運通道。從南方來的糧船到達通州后,便繼續沿著通惠河來到大都城,然后沿著這條流經城市中心區的河流一直能夠走到積水潭,也就是今天什剎海附近。因此什剎海在那個時候可是個熱鬧非凡的去處,叫賣聲簡直是此起彼伏。

到了明朝,由於這段河道臨近皇城,因此也被稱為“玉河”。玉河在明初還是有一定數量的商船往來。叫賣的聲音很快就驚動了皇宮裡的帝王。宣德七年的一道聖旨,下令皇城東牆向東移,將這段河道完全圈進了禁地,東安門也就是在這個時候一起向東平移到了今天的位置,原來東安門的位置則被改建成了東安裡門。

東安門是皇城幾個門中第一個消失的。1912年袁世凱發動了兵變,東安門在這場戰火中被焚毀。之后就沒有被重建,而且東安門南北兩側的皇城牆也很快被拆掉變賣,而那條玉河也被改造成了道路,也就是今天的南北河沿大街。

北安門在清朝被改了名字,為了和南面的天安門相對,形成天南地北這樣一個先天八卦的局勢而被改名稱為“地安門”。北安門內兩側沿街修建的“雁翅樓”更是和承天門前的“千步廊”形成了前后呼應的效果。但可惜的是在西安門被焚毀整整四年后,地安門的生命也走到了盡頭。1954年底,地安門被拆除。不過這之后,地安門卻離奇地經歷了和西安門一樣的命運。被拆除后的地安門所有的建筑材料都被運往天壇北門附近,准備在那裡把地安門再次復建起來。誰承想天壇內竟然發生了一次火災,拆下來的地安門建筑材料絕大多數被焚毀,復建地安門的事兒也就此成為了泡影。楊 征

| 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!