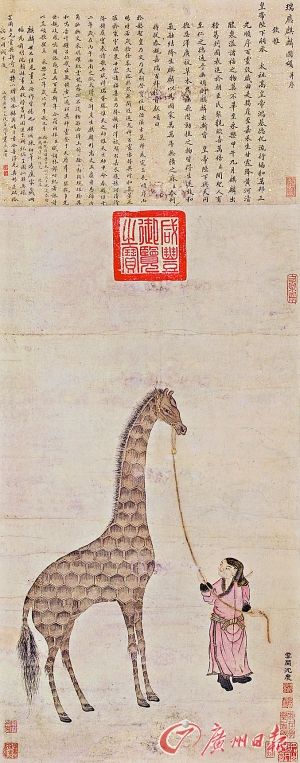

《明人畫麒麟沈度頌》。

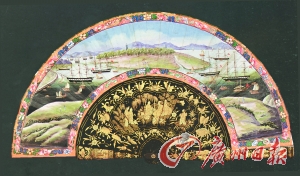

明清時期,廣州對外交流很多,折扇裡是一幅清代長洲島全景水粉畫,是當時“老外”喜愛的工藝品。

榜葛剌銀幣(正面)。

明朝時孟加拉國兩獻神獸 太監韋眷墓存留其古幣

榜葛刺,即今日孟加拉國,是明朝鄭和每次遠航下西洋必經之地。在歷史上,榜葛刺國王分別於永樂十二年(公元1414年)、正統三年(公元1438年)兩派使臣沿海路到中國貢獻“麒麟”,這個“麒麟”原來竟然是長頸鹿﹔1964年,廣州姚家崗發掘的明太監韋眷墓中,發現3枚外國銀幣,其中兩枚是榜葛剌銀幣……這是中國“海上絲綢之路”一段段鮮為人知的傳奇故事。昨天,接受廣州日報記者專訪的廣州南越王宮博物館館長全洪,對這段鮮為人知的歷史做了梳理和考証。

從明代乃至清代不同摹本的《瑞應麒麟圖》和1964年廣州韋眷墓葬出土的3枚珍貴外國銀幣,為我們還原了15世紀海上絲綢之路的盛況,也証明在這一時期,不論是官方朝貢,還是民間貿易,廣州與海外的貿易交往一直都不曾中斷過。

文/圖 廣州日報記者黃丹彤

榜葛剌國王遣使送“麒麟”

榜葛剌為何會把長頸鹿當成麒麟獻給永樂皇帝?

“榜葛剌與明朝最值得稱道的事件就是貢獻麒麟。”全洪說,據《明史》成祖本紀及榜葛剌傳,榜葛剌於永樂六年首次入貢。永樂十年,榜葛剌的使者帶他們國王去世的消息,永樂皇帝立刻派使團去榜葛剌吊唁。明永樂十二年(1414年),榜葛剌的新國王遣使奉表來謝,貢麒麟及名馬方物。正統三年(1438年)貢麒麟,次年又入貢,此后不復至。

歷史上榜葛剌進貢的真是麒麟?傳說中神獸麒麟真的存在?事實上古人對麒麟早有描述,說它形高丈五,鹿身馬蹄,肉角。也有說“皮似豹,蹄類牛,無峰,項長九尺,身高一丈余。”

讓我們根據記載看看榜葛剌第一次進貢麒麟時的情景:就在明成祖永樂皇帝朱棣翹首以待時,使者牽著一隻長相奇怪的動物進了京城,官員和百姓爭相圍觀感慨:真是太像了!永樂皇帝龍顏大悅,立刻命令一位叫做沈度的翰林院修撰,寫了一篇《瑞應麒麟頌》,永樂皇帝看過后很滿意,又下令宮廷畫師畫下進獻麒麟場景,並將《瑞應麒麟頌》抄在圖卷上。

歷史上的《瑞應麒麟圖》留下多個摹本,其中“原裝正版”就是台北故宮博物院收藏的那幅《明人畫麒麟沈度頌》畫軸。無論哪個版本,都讓后人深感驚訝:畫中的麒麟竟然是我們熟悉的長頸鹿。那麼,榜葛剌為何會把長頸鹿當成麒麟獻給永樂皇帝呢?

全洪說,有兩種猜測:一種認為也許是榜葛剌的使者發現中國人非常重視麒麟,便從非洲買來長頸鹿將它當作麒麟進貢給永樂皇帝﹔而另一種猜測,是中國人在下西洋的時候發現長頸鹿長得很像傳說中的麒麟,於是告訴了榜葛剌國王,國王才決定用長頸鹿作為貢品。

阿拉伯單桅三角帆千裡運“瑞獸”

位於東印度的榜葛剌,究竟是怎樣把生活在非洲的長頸鹿運到中國的呢?

“事實上,所謂麒麟,就是產自非洲的長頸鹿。據法國學者費琅考訂,麒麟是索馬利語giri對音,即giraffe。”全洪說,“麒麟”是中國古代傳說中的瑞獸,隻有聖人出現,天下太平之時,“麒麟”方會現身,因此“麒麟”被作為盛世的象征。

根據全洪分析,榜葛剌的地理位置比較優越,就在恆河出海口。中國去印度,甚至去西亞,有兩條航線:一條就是通過斯裡蘭卡去霍爾木茲海峽﹔另一條是到了東印度榜葛剌,再沿著印度半島,再到霍爾木茲海峽。所以它在中國跟西亞交通貿易這條航線上,起著很大作用。

榜葛剌的國王先通過海上貿易,隨阿拉伯船運來長頸鹿。當時阿拉伯人掌控東西海上貿易,他們的單桅三角帆帆船稱雄於世。據記載,阿拉伯人將阿拉伯半島和索馬利亞的馬匹輸往印度,又將緬甸和斯裡蘭卡的大象運往印度。單桅三角帆船是完全可以載運長頸鹿的。

就在榜葛剌首次貢獻麒麟的第二年也就是永樂十三年(1415年),來自麻林國(今肯尼亞馬林迪Malindi)的麒麟和天馬、神鹿等其他異獸被一同運抵中國,引起轟動,滿朝大臣上文表賀,永樂皇帝朱棣也走出奉天門迎接。

太監韋眷墓現榜葛剌銀幣

鄭和七下西洋后,明朝的海禁漸漸恢復。明朝正統三年(1438年)榜葛剌第二次獻麒麟后,就基本上不再來中國朝貢了。由於沒有史料記載,很多人都以為榜葛剌從此斷絕了與明朝的往來。然而,一個廣州的考古發掘推翻了這個判斷。

1964年,廣州考古人員在東山姚家崗(龜崗原東山寺附近)發掘明太監韋眷墓,墓被嚴重盜掘,考古人員發掘清理僅得圓形素面薄金片1枚,殘斷紅色珊瑚1支、宋錢3枚、南漢鉛錢1枚及外國銀幣3枚(榜葛剌幣2枚和威尼斯幣1枚)。此外,還出土一塊1.12米高的墓碑,上有“大明弘治八年十一月初五日吉”、“欽命總鎮兩廣內官監太監韋公之墓”等字,証明墓主是明太監韋眷。

全洪解讀,韋眷曾在成化至弘治年間任廣州提舉市舶司使,在當時這是一個大肥缺。韋眷與中外商人勾結,營私舞弊,大發洋財,有不少“珍寶”隨葬。

韋眷墓出土的銀幣及珊瑚等,為我們提供明代廣州海上絲綢之路難得的實物資料。值得一提的是,威尼斯銀幣埋藏的那年,與鑄造年代相差不到40年,即在當地鑄造40年后在廣州流通,這反映明代廣州跟歐洲有交往。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!