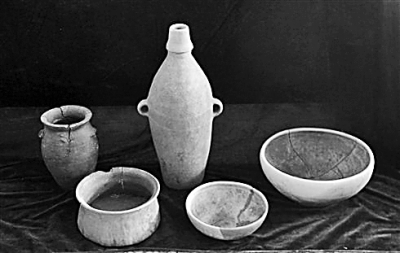

出土的部分器物 資料圖片

本報西安4月29日電 記者張哲浩、通訊員陳愛東從陝西省考古研究院獲悉,為配合西咸北環線高速公路建設,2014年11月至2015年4月,陝西省考古研究院與當地文物部門聯合組隊,對戶縣大王鎮段進行了考古發掘。此次發掘較為重要的發現是位於發掘區北部的一座唐代磚室墓,根據墓志內容,判定該墓應是唐太宗太子李承乾侍衛馮諱孝約墓。

本次考古發掘地點位於大王鎮兆倫村西長約400米、寬約50米范圍內。本次發掘區域東北即為著名的漢長安城鍾官鑄錢遺址。該遺址為一處規模巨大、內涵豐富、保存較好的漢代鑄錢遺址,系漢代上林三官之一的鍾官鑄錢作坊。該遺址於2001年被國務院公布為全國重點文物保護單位。西咸北環線正從遺址西部通過,發掘地點位於鍾官鑄錢遺址西南。

截至目前,該段考古發掘工作已全部完成,共發掘墓葬55座,灰坑60座,陶窯2座,出土各類器物220余件。根據出土器物判斷,灰坑年代應為仰韶文化廟底溝時期。

此次發掘中較為重要的發現是位於發掘區北部的一座唐代磚室墓,墓葬由斜坡墓道、2個天井、2個過洞、甬道和墓室組成。墓室磚砌而成,穹隆頂,平面近正方形,墓室底部鋪磚,墓室東、西、南三壁在磚上繪有人物題材壁畫。墓葬內發現有墓志,分為志蓋和志石兩部分。志蓋為方形,盝頂,上刻篆書,四行十二字:“大唐故洛州密縣令馮君墓志”﹔志石為方形,上刻楷書,三十八行,滿行三十八字。志文分為墓志和墓志銘兩部分,記載了墓主祖上情況、個人生平及夫人姜氏生平。

墓主姓馮,名孝約,字叔儉。貞觀十三年(公元639年),起家太子千牛備身,貞觀十八年,出為光州司戶、尋除簡州司戶、洛州密縣令。以顯慶四年(唐高宗李治年號,公元659年)終於官舍,春秋四十有七,於龍朔三年(唐高宗李治年號,公元663年)歸葬於戶縣長樂鄉之舊塋。其夫人姜氏以永隆元年(唐高宗年號,公元680年)終於私第,春秋五十四,以永隆二年同合葬於舊墳。由此可知,該墓葬年代應為唐高宗李治時期,而所葬之地為唐代的戶縣長樂鄉。

主持發掘工作的陝西省考古研究院田亞岐研究員初步考証后認為,該墓墓主馮孝約最初為太子(指唐太宗李世民太子李承乾)的千牛備身(宮廷高級禁衛武官,負責皇帝的安全)的高級侍衛,於貞觀十八年,出為光州司戶,而這次被貶黜的原因很可能與太子李承乾於貞觀十七年預謀發動的宮廷政變有關。李承乾因逼宮謀反事情敗落而被廢為庶人,流放黔州。而墓主作為他的侍衛,很可能受到了一定程度的牽連,而出為光州司戶。墓志中記載“主辱於前,臣黜於后”可能即指這一事件。因此,墓志內容從一個側面反映了唐代這場宮廷之爭對相關官吏命運的影響。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!