【光明日報·文化遺產·關注】

作者:庄虹

本教文化是藏族遠古文明的“活化石”。如今,掌握諳熟本教儀軌及文本內容的民間法師大多年屆高齡,文獻及儀軌的傳承面臨瀕危,對其進行搶救性挖掘和整理研究成為國內藏學界的一大學術使命。

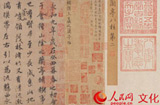

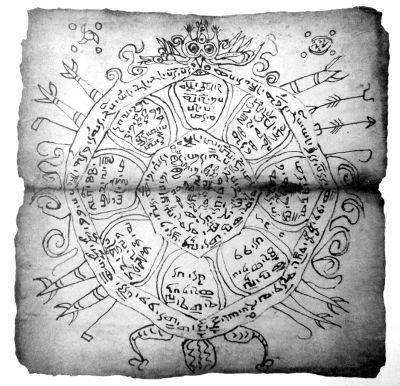

藏族民間本教經文中的禳災圖符

本教文化是藏族社會最重要的非遺文化之一,是藏族遠古文明的“活化石”,它是一個囊括藏族社會早期宗教、語言文化、生活風俗的文化體系,其對藏傳佛教及藏族社會生活的影響極其深遠。

藏族本教文化是典型的神靈文化,法師依托文本教義和繁復的儀軌程式溝通人與神靈,引導民眾敬事萬物神靈,從而達到敬畏自然和民間社會和諧發展的目的。長期以來,本教文獻多以家藏形式世代傳承,其內容以古藏文文字呈現,以鄉間本教法師融合文本與儀軌、口耳相傳的唱誦方法為傳播渠道,且隨藏族遷徙而散佚四處,難得一睹。如今,掌握諳熟本教儀軌及文本內容的民間法師大多年屆高齡,文獻及儀軌傳承已面臨瀕危。對其進行搶救性挖掘和整理研究,成為近些年來國內藏學界的一大學術使命。

存藏現狀不容樂觀

八世紀中葉吐蕃贊普赤鬆德贊採取扶持佛教、迫害本教的政策,本教文獻遭受了滅頂之災,或焚燒,或水沒,或以“伏藏”之名藏於塔中、岩石縫隙、寺廟建筑之下,隻有極少數流傳於民間。十一世紀佛教后弘時期,人們對殘留的吐蕃時期的本教文書和寫本進行改寫,或增或刪,不少文書以“伏藏”為名假托為吐蕃文獻。十一世紀以后,吐蕃時期的文獻除佛教寫本流傳於世外,學者們斷定本教歷史類文獻的原始寫本在西藏本土及藏區基本絕跡。

二十世紀初,我國敦煌出土的包括本教儀軌文書在內的一批珍貴吐蕃古藏文寫卷流落海外,目前分別收藏於巴黎國家圖書館、倫敦大英圖書館等。近一個世紀以來,國內外流傳的本教文獻多為十一世紀及其后的改寫本。2006年在西藏措美縣當許鎮蚌巴奇古塔發現的古老的本教寫本,是繼1900年敦煌出土了大批吐蕃文獻以來,在西藏本土第一次出土的本教文書。

本教文化及其文本另一個重要的傳習渠道,是借助吐蕃王朝的軍事擴張行為而東漸流播到安多地區。元朝以降至明清之際,藏傳佛教獲得前所未有的發展機會,本教迫於生存而退隱到佛教勢力未深入或影響相對薄弱的偏遠地帶,地緣最近的甘青川一些地區便成為本教文化的接納之地。至今,甘肅省迭部縣、宕昌縣、舟曲縣及文縣,青海省同仁縣和四川省平武、九寨溝等地的村寨中,仍有民間本教法師家藏一定數量劫后余生的本教文獻。

民間本教法師為吐蕃東漸以來隨軍蕃民中諳熟本教儀軌和習俗者。甘青川本教流播的藏族地區,每個村寨都有2-3位本教法師,主持藏歷一年中近二十個節日的祭祀活動及鄉間民眾日常人生禮儀,其內容類別都有嚴格程式化的外在形式。與各種祭儀相配套的本教文獻,由本教法師父子或師徒代代家傳,手寫謄抄。這些文獻內容多為早期司巴本教經典,類型包括贊詞、供奉詞、祈禱文、火祭文、消災除晦文、祈福招運文、引路文、招引靈魂文等。出自藏族民間本教世家的文獻,內容及書寫方式與敦煌的藏文文獻和西藏當許出土的本教文書有相似性,有很多古藏文詞匯和大量的縮寫字詞及未厘定之前的藏文書寫方式,其間還夾雜甘肅青海四川各地方言。這些文獻目前散落民間,隨著自然環境的變化(如舟曲2010年特大泥石流災害),社會觀念的變遷,如不及早進行搶救性保護,后果不容樂觀。

| 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!