英國哈德良長城

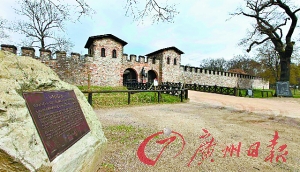

德國羅馬帝國時期長城遺址

秦漢時期修建的八達嶺長城今貌

東西方的“同”與“不同”系列報道之三·古長城

文、圖:卜鬆竹

長城常被視為中國的象征,也是人類歷史上最偉大的工程之一。有說法認為,長城是封建中國封閉、保守、缺乏進取精神的表現。但很多研究也顯示出,面對北方游牧民族騎兵的優勢,無論從軍事還是從經濟角度考慮,長城都是中原農耕民族一種現實而合理的防御方式。另一方面,在被認為擴張和“進取”精神旺盛的西方世界,也曾修筑有類似長城的宏大建筑物,最著名者要數羅馬人的建造,其遺跡在英國和德國都可以看到。

英“哈德良長城”:標志羅馬人擴張極限

車抵英國紐卡斯爾的小鎮沃爾森德,可以發現這個位於泰恩河畔的鎮子上有一個保存著羅馬遺跡的小小博物館。這裡也被認為是“哈德良長城”東端起點的標志。按照當地學者的考察,在羅馬時期,這裡曾經樹立著一座名為“勝利堡壘”的城堡。但現在游客們能看到的,隻有一些石頭地基和一座經過修復的地中海風格的浴室。

從沃爾森德的街巷中穿出來,可以看到向荒野上不斷延伸的城牆。這座石頭砌成的城牆大約有4~5米高。在公元122年羅馬皇帝哈德良巡視不列顛並決定在英格蘭北部修建長城,抵御北方的“野蠻人”的時候,這裡是羅馬軍隊與英格蘭土著居民戰斗的前線,除了一些軍營、村庄等小型的人類聚落,目之所及,多是無邊荒野。但現在沿著高牆一直向前走,可以進入紐卡斯爾這樣的大城市的鬧市區。作為當下英國最熱的徒步線路之一,沿線許多地段仍舊保持了舊時英國的味道。現在每年有幾十萬人沿著哈德良長城進行徒步。一位徒步者這樣描繪眼前的景色:“在農田的盡頭,哈德良長城再次出現在我的眼前。我爬上了旁邊一座山的山頂,能清清楚楚地看到山下的村庄和原野……一切就像19世紀的英國風景畫一樣。在我之后的旅途中,牆成了我每天的伙伴。”

哈德良長城全長73公裡,高約4.6米、底寬3米,城牆上筑有堡壘、瞭望塔等,工程耗時6年。公元142年,羅馬人在哈德良長城以北又修筑長達37公裡的安東尼長牆。長城的修建,一方面顯示了羅馬人的實力,另一方面也標志著羅馬人開拓疆土的能力達到了極限。

哈德良長城附屬的軍事設施常令今天的旅游者感嘆當年羅馬人對生活質量的注重。在豪斯坦茨的一處集中了羅馬軍隊的指揮部、糧倉、醫院和塔樓的據點遺址上,“可以看到房屋有庭院、暖房、有沖水設備的廁所,還有軍士們使用的有冷水和熱水設施的浴室”。

德國、雅典、印度都有自己的長城

1987年,英國的哈德良長城與中國的長城作為特點最相似的防御工事,雙雙進入《世界遺產名錄》。但類似的工程在歐洲也不僅限於哈德良長城。2005年,哈德良長城被擴展為“羅馬帝國防御長城”,范圍延伸至德國,成為英國和德國共享的一項世界遺產。

盡管英德兩國不接壤,但“羅馬帝國防御長城”這項世界遺產在“內核”上卻是緊密相連的。公元1世紀開始,羅馬帝國控制力大大伸展。到羅馬皇帝圖拉真(公元98~117年在位)統治時期,其疆土東至美索不達尼亞,南至北非各國,東北延至黑海北端,而西北則佔有南部英國。圖拉真死后,哈德良繼位,“哈德良長城”隨之誕生。

整個環繞羅馬疆域的邊境線有5000多公裡。德國的羅馬長城從西北部的萊茵河開始,一直延至德國東南部的多瑙河上游,全長大約550公裡。它穿越了德國的巴伐利亞等四個州。德國的羅馬長城大約修建於公元1世紀末至公元270年。其最顯著的功能不僅是抗擊外敵,也是以一種牢固的方法隔絕邊境線內外的世界,防止人口向“城外”的無序流動,從而保障羅馬帝國的安全。記者了解到,德國長城系統中建造了大約1000個瞭望塔及200個不同規模及形態的堡壘、驛站,沿途還有120個大大小小的軍隊駐防區。它們共同構成了歐洲大陸規模最大的考古遺跡。

如果說,中國最早的長城是春秋時期(公元前7世紀)楚國筑於今河南境內的“方城”,那麼,外國最早的長城則是公元前5世紀雅典人筑在巴爾干半島上的兩條長城。當時,古希臘的雅典城與重要的海港比雷埃夫斯之間有一條寬闊的直道,為了保障戰時雅典與海上的聯系,雅典人就在其直道兩旁修筑了兩條長達8公裡的城牆,稱之為“長城”。印度境內也有一條建於15世紀的長城,全長70余公裡,沿途還建有烽火台32座,是國外至今保存得最完好的長城。伊朗長城位於伊朗與阿富汗邊界處,長達100余公裡。原是古代波斯人為抵御外族侵略而修建的一道屏障,曾在抵御蒙古騎兵入侵時發揮過作用。

哈德良長城與秦漢長城:

都是農耕與游牧邊界線

關於哈德良長城與秦漢長城的聯系,國外學者曾指出“哈德良也許是受了到過中國的一些旅行家的影響,這些旅行家見過大約二百年前建成的中國長城,盡管我們現在所見到的規模雄偉的長城是后代的杰作。”山西大學歷史系孫艷萍稱,這裡所說的“大約二百年前建成的中國長城”就是指秦漢長城。秦漢長城始建於秦始皇時期,在漢武帝時基本成形。它是秦漢兩朝為解除匈奴對中原的威脅而在原有長城的基礎上修筑的一道巨大的防御工事。

東西長城

有三個相同處

孫艷萍認為,雖然現在並沒有証據顯示秦漢長城和哈德良長城有必然的聯系,但兩者在許多方面確實存在這驚人的相似。兩者都是在戰爭的背景下修筑的,都是為了對付“城外”的“入侵者”。

在建筑過程和構造方面,其一,都是借助特定的地理地形修建的,哈德良長城利用當地地形,在蘇格蘭和英格蘭的交界區選擇了一條最短而又最有效的路徑,從泰恩河口到索爾維灣。而中國長城的突出特點就是“因地形,用制險塞”。其二,兩者都採用了土、石等。其三,從基本構造來看,不管是秦漢長城還是哈德良長城都包括城牆、城堡和觀察台,秦漢長城為烽火台,哈德良長城為裡堡和角樓。它們用途大體相當。

不過中國的長城規模更大,而其作用也更加廣泛,它除了防御侵擾的任務外,還有開發和保護屯田,保護通訊和商旅往來的作用。而羅馬長城的所有用途都是圍繞阻隔北方部落侵襲而展開,其經濟作用不像秦漢長城那樣有目的性。

長城是戰爭產物

也是和平橋梁

哈德良長城和秦漢長城一西一東,為什麼會有諸多的相似之處呢?孫艷萍認為,這個問題隻有置於農耕世界和游牧世界共存與沖突的大背景之下才能較好地解釋:“著名史學家吳於廑先生曾經指出,西羅馬帝國和西漢王朝的強盛期正處於游牧民族對農耕世界第一次和第二次沖擊浪潮的間歇期。這一時期的突出特點就是農耕世界的大擴張。在西方,西羅馬帝國完成了對歐洲的征服。在東方,秦漢王朝結束了中國長期戰亂的局面,建立了統一的封建國家。兩大帝國同屬農業社會,在它們以北則是相對落后的游牧或半游牧民族……一個民族或國家的勢力強大以后,往往因開拓土地、移植人口、掠奪資源而與鄰近國家部族發生沖突,以暴力的方式進行交往。這既適用於羅馬帝國,也適用於西漢帝國。但是暴力的沖突總是短暫的,人民需要的是和平的交往。正是在同一大背景下,西漢長城和哈德良長城應運而生。兩者都起著分水嶺的作用,這條線以南是農耕世界,以北是游牧或半游牧世界。長城的存在在一定程度上保障了農耕世界和游牧世界相對和平的交往。因此,從這個意義上來說,長城雖說是戰爭的產物,卻也不失為和平的橋梁。”

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!