在熒屏上熱播的電視連續劇《亮劍》,裡面個性鮮明的主人公“李雲龍”給觀眾留下了深刻的印象,但劇中故事情節主要取材於八路軍386旅新1團(今農4師66團前身)的戰斗事跡,似乎卻不太為眾人所知。《兵團日報》記者調查后給出答案:根據《八路軍129師征戰實錄》《陳賡大將》《從冀南到伊犁》和《66團志》等書記載,李雲龍率領的“八路軍新1團”原型就是如今的農4師66團前身部隊。陳賡大將之子陳知建在接受《中國老年》雜志採訪時說:“可以肯定,《亮劍》的故事原型就是陳賡386旅的新1團(1940年新1團進行整訓,被命名為386旅第16團)的戰斗事跡。”《亮劍》劇中人物丁偉的職務原型,叫做丁思林,是新1團團長。

○人物簡介

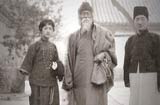

丁思林,1913年4月出生在湖北省黃安(今紅安)縣丁家崗一個貧苦農民家裡。1932年5月參加紅軍。1937年8月,丁思林所在的團改編為八路軍129師386旅772團1營,他由團長改任1營營長,參加過神頭嶺、響堂鋪、長樂村、香城固等著名戰斗。1938年8月1日,在河北省曲周縣趙砦村,“東進支隊”“東縱一團”“東縱二支隊”合編,被命名為“新1團”,隸屬八路軍129師386旅。9月3日,丁思林就任新1團團長。

1939年7月初,敵人抽調兵力5萬余人,對晉冀豫區進行大“掃蕩”,也被稱為對晉東南抗日根據地的第二次九路圍攻。為了粉碎敵人分割摧毀抗日根據地的企圖,丁思林率新1團對太谷至分水嶺一帶的敵軍展開游擊戰。8日上午,在榆社縣西周村的高山上,丁思林被敵人的集中輕機槍擊中,倒在了血泊中,時年26歲。

A 英勇頑強靈活機動香城固戰斗巧施戰術

1939年2月上旬,“掃蕩”冀南的敵軍在佔據束鹿、巨鹿、廣宗、威縣、臨縣、武邑等城后,以主力部隊開始向棗強、冀縣地區合擊,僅以一部分兵力守備其已佔城鎮和維持后方補給線。八路軍得到這一情報后,新1團在丁思林團長的帶領下,連續襲擊威縣、曲周等縣城,有意激怒日寇,誘敵出城。在襲擾曲周駐敵時,丁思林巧妙地施行“隱身術”“化裝術”,組織新1團官兵混在出城種地的農民中,進入城內。等到夜深人靜時,炸毀敵人的彈藥庫,燒掉敵人的給養,向敵人的司令部大院投擲手榴彈。

每次行動時,丁思林都囑咐戰士們:“帶上布告,貼到小日本的鼻子底下,讓他們吃不香,睡不著。”這樣一來,曲周城內的鬼子惶惶不可終日。

386旅旅長陳賡認為,敵人有出城報復的動向,現在誘敵於伏擊陣地殲滅的時機已成熟。於是,就擬定了布置圈套、引狼就范於曲周縣香城固村的伏擊戰方案,並下達到了各團。

2月初,根據386旅的統一部署,丁思林帶領新1團,連續襲擊威縣、曲周等城,千方百計誘敵出籠。

2月10日,被激怒了的威縣敵軍果然中計,抽調第10師團40聯隊一部,派出汽車9輛,運載一個加強步兵中隊,向威縣以南進犯。12時許,這股敵軍行進至南草廠附近,遭到埋伏在那裡的八路軍騎兵連的突然襲擊。騎兵連隨即向后撤退,敵人緊追不舍,其汽車一輛接一輛地鑽進了“口袋”。

當日軍的9輛汽車全部到達香城固村北街口伏擊圈時,埋伏在那裡的688團立即給敵人以迎頭痛擊,擊毀了頭一輛汽車。緊接著,新1團和南、東三面各參戰部隊一齊開火,猛烈堵擊、側擊敵人,敵人掉頭向威縣逃竄。

而這一面正是伏擊圈的入口,地勢低,無法預先構筑隱蔽工事,也無法事先設伏。旅部命令新1團立即向北運動,扎住這個袋口。丁思林把手一揮,喊道:“同志們,我們一定堵住敵人,不讓一個跑掉!”全團勇士冒著密集的子彈,如一隻隻猛虎,從西北沖上坡岡,向敵人猛烈射擊,截斷了敵人的唯一退路,將其圍在凹形窪地,敵人成了“瓮中之鱉”。

激戰40分鐘后,敵方安田中隊和40聯隊補充大隊被全部殲滅,共打死安田中隊長以下官兵250余名,生俘8名,毀掉汽車9輛,繳獲各種火炮3門,長短槍百余支,彈藥一批。從而粉碎了敵寇東西夾擊南官,破壞冀南根據地的陰謀。

在這次戰斗中,丁思林表現出了他的英勇頑強和靈活機動,新1團也被朱德同志贊譽為“模范青年團”,后又被八路軍前方總部授予“朱德青年團”的光榮稱號。

B 激戰兩天殺敵上百血洒西周村高山上

1939年7月初,敵軍抽調5萬余人,對晉冀豫抗日根據地進行大“掃蕩”。為粉碎敵人分割摧毀抗日根據地的企圖,丁思林率領新1團對太谷至分水嶺一帶敵軍展開游擊戰,連續對太谷縣黃桂鎮、榆社縣雲簇鎮的日軍進行夜襲。

太谷縣黃挂村是駐太原敵寇后方的交通總樞紐,敵人用三道鐵絲網和三道交通溝緊緊地把自己防守在小村子裡。7月4日午夜,鬼子們已經沉沉入睡。丁思林悄聲對戰士們說:“我們要把黃挂村的敵人都消滅了,用我們的勝利來紀念‘七·七’抗日戰爭兩周年!”他指揮突擊隊先打死了敵人的哨兵,爾后越過三道鐵絲網,跳過三道交通溝,搶先奪佔了敵人的兩個高樓庭院。

丁思林向后續部隊一揮手:“上!”突然,槍聲大作,手榴彈在黑屋裡爆炸。在濃密的槍聲和爆炸聲裡,鬼子們赤腳四處鼠竄。

戰斗干淨利索地結束了,僅繳獲的文件就整理四五天。丁思林興奮地說:“讓敵人認識認識八路軍的厲害!”實際上,深入敵佔區去襲擊敵人,是丁思林和新1團的拿手戲,夜襲黃挂,不過是其中的一次。

1939年7月5日,敵109師團107聯隊300多人,由南關分水嶺、來遠鎮分路來犯,當晚敵軍會合於石盤鎮,6日進至榆社雲簇鎮。7月6日23時發起戰斗。敵軍遭襲擊后全力反扑,7日與新1團在雲簇附近的新庄、高庄、桃陽、喬家溝一帶激戰。

8日8點至12點,暴雨傾盆,彈雨橫飛。丁思林帶領新1團在榆社縣西周村的高山上,沒有休息,沒有吃飯,同敵人激戰了兩天,殺傷敵人上百名。戰斗快要結束了,大家請求:“團長,這次你先撤,我們掩護!”丁思林瞥了一眼說:“老規矩,你們先下去,我和一連一班留下來掩護。”正在這時,日軍猛攻了上來。丁思林從戰士手中奪過機槍,向日軍瘋狂掃射,敵人被雨點般的子彈壓退了。丁思林高大的身子立起來。這時,敵人集中輕機槍掃射過來,一顆子彈擊中了他的頭部,年輕的丁思林倒在了血泊中……

當天夜裡,在山西榆社縣南社村,386旅召開了萬余人追悼丁思林大會。按照陳賡的意見,丁思林的遺體安葬在武鄉縣。1939年8月,黎城、遼縣、榆社、武鄉等縣群眾,在長樂村為丁思林團長和先一年犧牲的葉成煥團長建立了一個紀念碑。

丁思林犧牲了,但這次戰役卻成功地在榆武一帶阻滯了東進的日寇主力,穩定了白晉路北段的戰局。至8月下旬,八路軍駐太行區部隊共進行反“掃蕩”作戰70余次,殲日偽軍2000余人,收復榆社、武鄉、沁源、高平等縣城,挫敗了日軍以重兵聚殲太行區八路軍主力的企圖。

C 勇於任事不怕困難鄧小平為他寫悼文

丁思林短暫而輝煌的一生透露著他對民族、人民和黨的忠誠,人們永遠不會忘記他。時任129師政委的鄧小平在1939年8月1日《新中華報》上發表《悼丁思林同志》一文。文中寫道:“他以自己英勇的模范和緊張的工作,團結全團的同志,把一個新的部隊,鍛煉成了一個主力兵團,成為一個有戰斗力的、富有本軍優良傳統的青年兵團……丁同志不僅是一個英勇頑強、靈活機動的好的指揮員,而且從十年的斗爭中,鍛煉出了他的忠於民族、忠於勞動人民、忠於黨的堅強的意志。同時他還富有青年的突擊精神,勇於任事、不怕困難、奮勉前進的特質,因而他為上級同級所信賴,為下級所尊敬。”

同年8月3日,《新華日報》也發表了追悼丁思林團長的文章,最后一句寫道“此民族英雄之名當與日月同垂不朽。”

抗日戰爭時期,八路軍129師編印了一本《烈士傳》,其中特別提到了丁思林,劉伯承師長在序言中寫道:“抗日戰爭已經進行了三周年。在這三年裡,我們129師經過了3156次大小戰斗……消滅與擊傷的日偽軍有134678名……這些成績是由我們共產黨人和非黨布爾什維克的血和生命換來的。如我們的丁思林同志……等,他們都是共產黨人,為了中華民族的解放,他們犧牲了自己的一切。這種精神隻有偉大的革命者才有,有了它可以戰勝一切……”

在山西省檔案館館藏的一份資料中,團級以上干部烈士名冊中,記者也發現了丁思林的名字,而他所在的386旅新1團的英雄事跡,也在《亮劍》熱播時被越來越多的后人所知。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!