寫信人:左權 受訪人:左太北(左權之女)

開篇語

烽火三月,家書即抵萬金﹔那烽火八年,一封封熏染著硝煙甚至浸染著熱血的書信,世間又有何物可以抵得?

八年抗戰,無數忠勇志士捐身赴難。如今硝煙散去,當年戎馬倥傯間寫下的戰地書信,已成為一個個最真實又最感人的歷史印痕。這些發黃紙面上的文字,仍能瞬間帶我們回到國難當頭的歲月。值此抗戰勝利70周年之際,本報派出多路記者分赴全國各地,在浩如煙海的戰爭史料和民間記憶中,大海撈針般尋找那些塵封數十年的抗戰信箋,探訪當事人或其后人,終於為讀者呈現出這一組“箋証”系列報道,從今天起,我們將每周陸續刊出。

時光飛逝,赤膽忠心人依舊﹔滄海橫流,金戈鐵馬血仿佛。

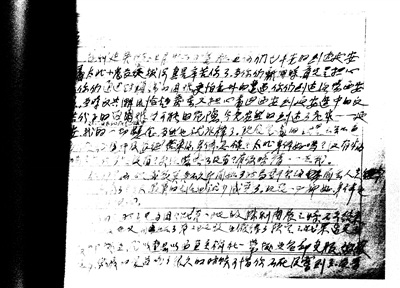

志蘭:

接何廷英同志,上月二十六日電,知道你們已平安的到達延安。帶著太北小鬼長途跋涉真是辛苦你了。當你們離開時,首先是擔心著你們通過封鎖線的困難,更怕意外的遭遇。你們到達洛陽、西安后,當時反共潮流恰趨嚴重,又擔心著由西安到延安途中的反共分子的留難與可能的危險。今竟安然的到達了老家——延安。我對你及太北在征途中的一切懸念當然也就冰釋了。現在念著的就是不知道你在征途中及“長征”結束后,身體怎樣?太北身體好嗎?沒有病嗎?長大些了沒有?更活潑些了沒有?有便時請一一告我。

你們走后,確感寂寞。幸不久即開始了北局高干會議,開會人員極多,熱鬧了十多天,寂寞的生活也就少感覺了。現在一切都好,身體也好,希勿擔心。

你們走時正是百團大戰第一階段勝利開展之時,不久結束第一階段又開始了第二階段,也獲得了預定之戰果,連克了數十個據點,尤以遼縣以西直至榆社一帶據點全部克服,繳獲極多。繳獲的食品吃了很久的時候,可惜你不在沒嘗到了。在晉察冀方面收復了淶源、靈丘周圍不少據點,戰果也是很美滿的。其它各線也有不少戰績,恕不詳擺,想在延安方面也能知道……

左權,1905年3月15日生於湖南醴陵,1925年加入中國共產黨﹔同年12月赴蘇聯學習﹔1934年參加長征。抗日戰爭爆發后,他協助指揮八路軍開赴華北抗日前線,粉碎日偽軍“掃蕩”,取得了百團大戰等許多戰役、戰斗的勝利。1942年5月,日軍對太行抗日根據地發動“大掃蕩”,左權指揮部隊突圍轉移時不幸犧牲,年僅37歲。

神州沉淪的時代一去不返。如今的“太北小鬼”也已年過七旬,頭發花白。接受北青報記者採訪時,她安靜地端坐在福利院的房間裡,戴著金絲邊眼鏡,鏡框和鼻托現出鏽跡,面前擺著一個助行器。

因為去年“不小心摔了一跤”,左太北跌壞了股骨,現在腿裡“打進了幾個釘子”,她為隻能坐著接受採訪而解釋著。

手裡捧著父親家書輯成的冊子,她逐一指給記者,講述著自己聽來的、讀來的、拼湊來的關於父親和那個山河破碎時代的故事。

有什麼辦法呢,三個月大的時候,她的父親、八路軍副總參謀長左權就離開這對母女繼續前線的戰斗,此生未能再相見。

1940年11月12日,左權寫就了第一封給妻子劉志蘭的家書。這對新婚不久的夫婦就這樣靠著書信“見字如面”。有時候,左權也會托人隨信給母女倆捎些布料、襪子和用茶桶盛著的點心。因為錯過孩子的成長,給“太北小鬼”做的衣物改來改去,最后還是不合身。

第十一封家書后,劉志蘭再也沒能收到回信。

1942年5月,日寇調集3萬兵力,對晉東南根據地發動了空前殘酷的大“掃蕩”,妄圖合擊八路軍總部。在危急的時刻,為了保護北方局、保護八路軍總部機關、保護副總司令彭德懷突出重圍,左權指揮掩護部隊作戰。25日,正當幾千人轉危為安時,他不幸中彈犧牲,時年37歲。

左權殉國后,三軍曾為這位將軍慟哭哀悼。那時候,左太北兩歲大。

40年后,住在太原的母親把這11封家書郵寄給在北京工作的左太北,信中鮮活地展現著那個時代和敵后根據地的狀貌,清楚記載了日本侵略者“在佔領的地區大肆屠殺”,還“放毒”殘害軍隊、機關和百姓等種種滅絕人性的罪行。當然,還有一位威風男兒因思念和牽挂著妻兒而喃喃的絮叨。

后來,左太北把家書公布開來,豐盈了戰爭史料,同時,這些家書也被左太北熟稔於心,成為她走近父親的唯一途徑。

第一次落淚:

父親是母親余生不願提起的殤

談起父母的相識,左太北先是笑了。

由於長年征戰,黃埔一期優秀學員、留蘇5年的左權到34歲還孑然一身,直到在太行山遇到比他小12歲的劉志蘭。

母親年輕白淨,很漂亮,又是北京城出來的,而父親自從開始打仗就沒停下來過,風吹日晒黑??的面龐,個子又不高,左太北說,“父親對母親雖一見鐘情,可我母親哪能看上啊。”

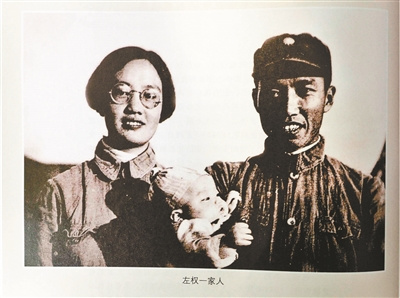

一邊說,她一邊指著一家三口唯一的一張全家福,示意記者看母親多白淨,父親相比之下,顯得風塵仆仆。

可是,左權在軍中是有著好名聲的,“朱老總也來說媒,說左權想念志蘭都睡不著啦”。

1939年4月16日,左權、劉志蘭在八路軍總部潞城北村結婚。轉年5月,女兒左太北出生了。可是三個月后,因為左權忙於籌劃“百團大戰”,母親懷抱女兒離開左權回到延安。從那時起,左權開始用一封封家書表達對她們母女的思念和眷戀。

不過,除去問候,很多時候,左權的書信中盡是解釋和安慰的言辭。

“我覺得我父親真挺不容易的,一直要安慰母親。”說到此處,左太北哽咽落淚,“那時候母親年輕,難免會因為別離和一個人照顧孩子而埋怨父親。”左太北說,父親從未因此怪怨母親,書信中盡力解釋、安慰,把責任歸咎於自己。

“或許這也是為什麼我的母親在我父親犧牲后很少提起他。”除了痛以外,對於劉志蘭來說,還有悔。

左太北說,不光是對自己,母親幾乎不對任何人提起父親。在她成長的過程中,關於父親的訊息大多來自其他渠道,唯獨不是來自母親。

1942年,劉志蘭在一篇紀念文章中寫道,“因為近年來帶北北影響到自己的進步,心情不好,曾遷怒於你,一次向你發牢騷,刺激你。你除去解釋與安慰之外,沒有一句責難,使我慚顏,希望見面之日得到你的原宥。”

“看到這些含著深愛與熱望的句子,想到你眷眷的難忘的心,使我負疚更深,有什麼機會讓我再向你懺悔和解釋?”

劉志蘭在“一二·九”運動時期很活躍,是北師大女附中“民先”隊長。二十多歲的年紀,正是進步的時候。左太北這樣分析母親對父親的嗔怪。

左太北用一個女兒的細膩,疼痛著父親的為難,苦悶著父親的不易。

“可我父親自己的處境也很難,他都瞞著母親。”由於受到王明等人的迫害,左權被打成“托派”,當時還在留黨察看。

戴“罪”作戰十余年,“直到他犧牲,他都不算是一個真正的黨員。”文化大革命后,余生為此奔走的劉志蘭給時任中共中央總書記胡耀邦寫了一封信,懇請取消對左權的留黨察看。那一次,左權終於洗清了不白之冤,此時,距離他犧牲已經過去了40年。

第二次落淚:

他60年沒忘我父親最后的吶喊聲

“延安的天氣,想來一定很冷了。記得太北小家伙似很怕冷的,現在怎樣?半歲了,較前大了一些,總該好些吧!希當心些,不要冷著這個小寶貝,我倆的小寶貝。”

1941年的下半年,左權曾有近半年沒有收到妻子的回信,他在信中反復念叨著自己的牽挂:“你曾說你及北北都有貧血之感,你身體很瘦弱,近來如何,我極擔心。小東西還是很怕冷的。今冬怎樣?手腳沒有凍壞吧?前寄的小棉衣能穿嗎?說你入學的事已成泡影,究竟怎樣?”

“不要忘記教育小太北學會喊爸爸,慢慢的給她懂得她的爸爸在遙遠的華北與敵寇戰斗著。”

革命充滿變數,身處變局中的人對未來並不可知。左權從第十封信開始透露出自己的擔憂,盡管他已經盡力不將嚴峻的形勢流於紙上(例如,他在最后一封信中將掩護部隊轉移稱為“搬家”)。

“如逆流萬一不幸而來到,你盡可不必顧及我,大膽的按情處理太北的問題,如能寄養給適當的同志則為最好(如寄需錢你可借用,以后償還可也)。”

如果左權沒有犧牲,那第十一封信裡的囑托或許沒有那麼刺眼,“我雖如此愛太北,但是時局有變,你可大膽按情處理太北的問題,不必顧及我。”然而,對於他在十字嶺最后一次為著將士振臂高呼后,三天前發出的這封信箋中的字句成為讖語,讓人不忍卒讀。

所有對左權犧牲場景的描述對左太北來說都是殘酷的刺痛,記者不願問及。然而,她還是流著淚告訴記者,有一位當時的將士在60多年后又寫了一篇關於左權犧牲場景的文章,給左太北留下了深刻的印象。

當時,數千敵人逼近十字嶺,左權指揮著人們從南而北往上沖。“沖啊!同志們沖啊!朝北艾鋪方向沖出去……”戰士們就是跟著這聲音沖過十字嶺,往安全的方向前進。而其間,左權一直站在嶺脊。直到一顆炮彈擊中山頭,左權的聲音戛然而止。

“他說我父親最后那持續的吶喊聲在他腦海裡永遠抹不掉,”左太北哽咽難言,“不然他也不會在60年后一定要把這段往事寫出來。”

這篇文章發表於1998年第三期的《縱橫》雜志,作者叫書真。

“隻要幾分鐘,隻差幾十步,越過嶺脊,就是生路。”然而,左權將軍倒在了十字嶺。劉志蘭沒等來下一封家書,等來的是一則噩耗與此生的苦難和悔恨。

劉志蘭在1982年寫給左太北的信中罕見地提及了左權,吐露了短暫的婚姻對她一生的影響,她承認與左權情深意切,左權在的時候,那是幸福生活的樣子。也是隨著這封信,她把11封家書作為遺產留給了左太北。

留心查看左權寫下的家書,因為見不到自己的愛人,信尾,他時常會加上一句,“緊緊的握著你的手。蘭,親愛的。”

第三次落淚:

若非日寇侵華,生活本是很美好的

對戰爭的痛恨已經深刻埋在了左太北和同她有相似命運的國人的血液裡。書本裡抗日的故事都是他們歷歷在目的痛恨與淒楚。

“在閑游與獨坐中,有時總仿佛有你及北北與我在一塊玩著、談著。特別是北北非常調皮,一時在地下,一時爬著媽媽懷裡,又由媽媽懷裡轉到爸爸懷裡來,鬧個不休,真是快樂。可惜三個人分在三起,假如在一塊的話,真痛快極了。”左權在家書中描述著自己“幻想”的美好場景。

“如果不是1942年5月麻田之恨,日寇投降后我們一家團聚,以后的生活是會很美滿的。他對我們兩人的照顧都是會很好的。”劉志蘭在給左太北的家書中這樣痛惡卻無奈地寫道。

2007年,左太北來到成都建川博物館,那裡有一座父親的雕像,她緊緊抱住,淚流滿面。“銅像的大小跟真人一樣高,我沒見過父親呵,沒見過。”左太北解釋著為什麼當時她擁住了左權的雕像,不肯放手。

一切都是日寇之過。左太北抑制不住憤慨。她拿起一張報紙,指著上面刊登的一幅抗日舊照問記者,“這位戰地攝影師最后精神失常了,知道為什麼嗎?”

“因為他進去一座被屠的村子,親眼看見了日本鬼子用鍋煮了的兩個孩子啊。”說到這裡,左太北再度流淚難言。

也因為此,劉志蘭才在左權犧牲后寫下“憤恨填膺,血淚合流,我不僅為你流盡傷心的淚,也將為你流盡復仇的血。”

左太北選擇將家書公之於眾,是為了讓人們銘記山河破碎的歷史。如今,70年滄海翻覆,信箋的每一點斑駁泛黃都是歷史煙雲掠過的不滅痕跡。

1940年5月27日,左太北就出生在離山西磚壁不遠的八路軍總部衛生院所在地,2001年她再次回到這裡的時候發現,鄉親們還代代留著當年她住過的小屋。屋子裡面有一盞油燈,有人告訴她那是她母親當年用過的。

她喃喃,就是在這油燈下吧,“我曾朦朦朧朧地見過我的父親。”

爸爸:

1940年8月,您為我們赴延安送行,特抱著我與媽媽合影留念。那張照片一直珍藏著。看,在爸爸懷裡的我笑得有多開心、多快活。出生不滿100天的小孩,哪裡知道這竟是和您的生離死別呢!

爸爸,奶奶一直不知道您已血戰捐軀的消息,大家都有意瞞著她。1949年夏天,人民解放軍揮師湖南時,朱老總指示路過您家鄉的部隊要派人看望她老人家。當進入醴陵的部隊高唱《左權將軍之歌》,派人慰問奶奶時,才告訴她:“左權沒有回來,我們都是您的兒子。”她盼到了抗戰勝利,看到了祖國解放。

有一次,彭伯伯回憶起您,深情地對我說:“你爸爸一定知道,那次敵人打的第一顆炮彈是試探性的,第二顆炮彈准會跟著來,躲避一下還是來得及的。可你爸爸為什麼沒有躲避呢?要知道,當時的十字嶺上正集合著無數的同志和馬匹,你爸爸不可能丟下部下,自己先沖出去。他是死於自己的職守,死於自己的崗位,死於對革命隊伍的無限忠誠啊!”

1965年我從哈軍工畢業,先后在國家經委、國家計委、航空航天部等單位從事國防工業建設工作。如今我已退休。您的一個外孫和外孫女都已成家立業,生活幸福美滿。我們深深懂得,今天的幸福日子,都是您和那個時代的先驅者們用鮮血和生命換來的呀!

1982年5月,媽媽把3份歷史珍寶慎重地傳交給了我,其中有您寫給媽媽的11封信。這些信穿過歷史的風雨煙雲,字裡行間充滿了對日本侵略罪行的揭露和控訴。一封封信,一樁樁事,都是日本侵華戰爭給中國人民造成空前浩劫的鐵証。然而,近些年來,在和平與發展的時代大勢下,日本國內右翼社會思潮卻逐步蔓延,企圖通過參拜靖國神社、修改歷史教科書、否定南京大屠殺等行徑,掩蓋給中國和其他亞洲各國人民帶來深重災難的侵略歷史。歷史不容歪曲,警鐘必須長鳴!

摘自左太北於2001年12月首次寫給雙親的回信《珍貴的遺產不盡的思念——寫給親愛的爸爸媽媽》

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!