◎張曉東

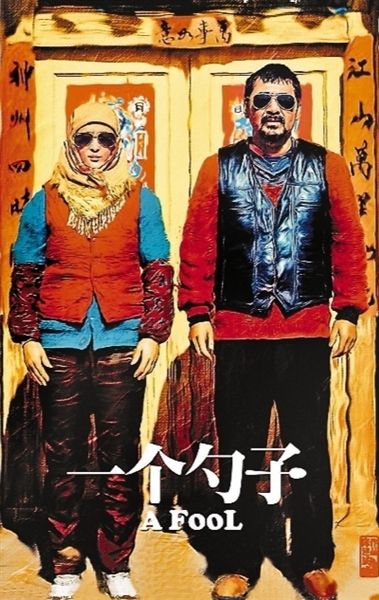

想看《一個勺子》並非易事:在京城的雨雪中換了三家電影院才看到,連堂堂中影集團電影院都沒有排片,加上這部電影本身從拍完到現在曲折的經歷,反倒加大了敝人對這部影片的好奇心。

據說,陳建斌是中國最“霸氣”的男演員之一。不然為什麼電視劇總找他演那些“霸氣”的帝王呢?曹操、趙匡胤、雍正,在民間傳奇和影視劇裡都是些心狠手辣的人物,而且多少都有點雄性激素分泌過剩吧。然而,雖然陳建斌並不像某皇阿瑪那樣,動不動就吹胡子瞪眼,他所演的這幾個影視形象卻依然還隻如小學生讀物一般一覽無余。當然,這主要源自我們這個時代貧乏的歷史想象:把原本豐富立體的帝王將相與湖南衛視格局的霸道總裁建立起對等的鏈接。這種淺薄的理解導致了我國影視劇中帝王形象的扁平化與漫畫化。

但從另一個角度來看,敝人又非常贊同,電影中的陳建斌確實是個非常“霸氣”的男演員。這並非因為他與生俱來的直男即視感——看起來比他“直”的男演員有的是。我理解的“霸氣”,不是蠻橫、粗鄙、妄自尊大的“直男癌”。我指的是,在男“藝人”越來越傾向於“以色事人”的消費主義大環境中,他能對得起“演員”這個職業﹔是的,我說的是他在《軍中樂園》以及《人山人海》裡的表現,和電視劇截然不同。我給他在《軍中樂園》中的表演打分,甚至要遠遠超過這部影片本身。更重要的是,面對這個時代,陳建斌能夠在他視力范圍之內,直面生活現實中的問題,試探著進入實在界,以一種屬於成人的心智接觸、打開、解釋我們的現實,這在當下中國影視生態中自然是毫無疑問的“霸氣”了。至於他是否“專業”本來就不是問題:難道在當下語境中,導演個電影也需要上崗証或者評個職稱嗎?那隻會是逆潮流而動。陳建斌自己不是也預測,一個屬於電影作者的“井噴”時代即將到來?

毋庸諱言,在我們今天的影視劇中,你很難看到現實之真實。規避、投機、迎合才是國產電影所謂的“主旋律”吧?從業者普遍認為,審查和市場雙重的風險,會導致投資血本無歸。誰要真這麼做了,那可是個“勺子”。

吊詭之處就在於,我們曾經標榜自己是“現實主義傳統”的。各種座談會、講話,不也是在強調“寫實”?隻要看看謝晉在1986年拍攝的《芙蓉鎮》,就會感到今天的導演是如何“聰明”。今天的電影場面更大、技術更精,畫面更“美”,卻唯獨沒有“真”。也不要把拍爛片的責任全部都推在“某局”身上,政治與文藝,從來就都是一對兒,他們不是貓和老鼠的關系,而是相互依存,如影隨形。蘇格拉底創作的境遇如此,塔爾科夫斯基的電影經驗亦如是。“某局”不能完全成為導演們的“雞賊”或者裝無辜的借口,大導演們自己難道不正是與“某局”同一種意識形態麼?(記得《英雄》的台詞嗎?“我要為大秦,打下一個大大的疆土”!)

然而我覺得更有意思的是,為何大眾對於“現實”竟是無動於衷的?比方說,看過《天注定》,依然會覺得和自己沒關系?中國觀眾所樂於接受的現實層面,為何隻停留在馬冬梅的婚戀雞湯上?或者,更為執著地停留在瑪麗蘇和杰克蘇的幻想界?並且,連媒體都習慣於將《一個勺子》這樣的電影劃到“文藝片”的范疇去,活生生在電影和觀眾之間豎起一道牆?

問題在於,“現實主義”並不是“傳統”的。我們的“傳統”,是在故事開始時那個為了夢想沖破阻礙的女孩,在電影結束時要聽到“掌聲響起來”,就像CCTV那個著名的雞湯廣告:心有多大,舞台就有多大。可是,“現實主義”往往是一個相反的結局。文藝,特別是電影這種講故事的文藝,難道不正應該是我們對於生活的認知?電影不是生活的教科書,卻是關於生活的敘述:優秀的電影會讓我們洞察生活的真相,從?症中驚醒,即便是左拉式的自然主義寫實,也會時常如一盆冷水澆來。而瑪麗蘇和霸道總裁劇最大的問題是,看了確實很舒服,可是會讓你永遠沉溺在這種巨嬰妄想中,逃避現實中會遇到的所有問題,永遠不會“長大成人”。另一個問題是,為數不多指向現實的電影,卻往往被生硬貼上“藝術片”的標簽,用一個玻璃罩子罩起來,而觀眾也建立了一個“藝術片即悶片,不好看”的自動鏈接。然而,無論拍電影還是看電影,都並不是為了標榜自己的“Bigger”。

所以,《一個勺子》“藝術性”怎樣,有何得失我並不關心,這個有點存在主義或曰黑色幽默意味的故事的“文學性”似乎也沒有那麼重要,我關心的,是影片與生活的關系,以及導演對生活的態度。

不得不說,陳建斌是一個有點“拙”勁的演員。他演得最好的是工農兵一類的、和他自身氣質更貼近的角色。但正是因為“拙”,他反而能理解“藝術來源於生活”這句話真正的意義(當然首先要過濾先入為主的亞裡士多德《詩學》與車爾尼雪夫斯基《藝術對現實的審美關系》的觀點,以及對教科書中現實主義理論的迷信):並不存在“純藝術電影”,電影隻能是我們自身與生活的一套辯証法,甚至連瑪麗蘇電影也是的,隻不過那是膽小鬼的辯証法。電影是我們認識現實、認識自己的媒介,所以我們必須讓電影記錄現實最激烈的那種狀態。我們生活中發生的種種事件,如此災難,難道還需要看那些不用看開頭就猜得到結尾的好萊塢大片?我們需要的,不是讓我們做夢的電影,而是反過來讓我們驗証自己對生活的認知與理解的。這件事可不是規定的“藝術家”來完成的,我們自己都有份,陳建斌的好就在這裡:他是自覺的。他的學習也是自覺的。很多演員畢業了就會把學校裡學的那點東西還給老師,可他不是。記得他出的那首自己創作的單曲嗎?叫做《契訶夫來到我身邊》。“契訶夫傳統”正是“中戲”的優良傳統之一:不帶任何煽情,冷靜克制,幾乎與生活同步的寫實。順便說一句,有人據此給陳建斌貼上個“文藝”的標簽,殊不知,契訶夫是“文藝”最強的反面,“文藝范兒”之類的媚雅,正是他所批判的“庸俗”。陳建斌頗得其中味:在媒體以“黑色幽默”向他發問的時候,他是這樣回答的:“現場觀眾在影片很多地方都發出笑聲,但到片尾的時候他們卻沉默了,對我來說這很奇怪,因為我在寫劇本的時候,從來沒有考慮過哪個地方要讓觀眾笑,我只是以特別現實主義的方法,根據人物、環境、情境去設置他該怎麼樣就是什麼樣。”

陳建斌坦言,《一個勺子》受到了《秋菊打官司》的影響。《秋菊打官司》在張藝謀電影中是個意外,與他所有的電影都不一樣。除了西北農村真實影像之外,共同點還有那種“此時此刻發生”的感覺。和《甄嬛傳》中的那個四郎相比,這一個陳建斌才是不容小覷的:或許他有點“拙”,但是他非常清醒,知道自己需要的是什麼,能完成的是什麼,而不是像某些導演那樣眼高手低。

《一個勺子》最有價值的一點,就是讓我們看到了“此時此在的發生”:被成功學、叢林法則、金錢邏輯替換傳統倫理的中國鄉村,以及由此帶來的創傷和無所適從感。這裡沒有被美化的“淳朴”或刻意的“原生態”。看這樣的電影我們不能裝作事不關己,或者輕描淡寫地談談其中的“存在主義哲學”。這一個農村究竟是河北的還是西北的也並不重要。它在精神層面上的現實是觸目驚心的:它早就不是我們精神上的那個原鄉,也不是現實中回得去的那個故鄉。從外在到內在,我們都回不去了。它的指向其實是尖銳、殘忍的,和春晚小品以及鄉村愛情背道而馳,它迫使我們“看見”,去讀,去思考與自身的關系,僅僅在這一點上,《一個勺子》就是值得觀眾走進電影院的。

當然,《一個勺子》的現實主義同樣照出這樣的現實:在信仰缺席、原罪意識匱乏的語境下,我們對於善與惡的認知就隻能是淺層次的。拉條子和金枝子們,認識不到,自己本身也是那“惡”的一部分,不過這已經是另一個層面的問題了。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!