使團經過大運河,圍觀者沒有女人蹤影

上層婦女

下層婦女

女人與煙袋

農婦

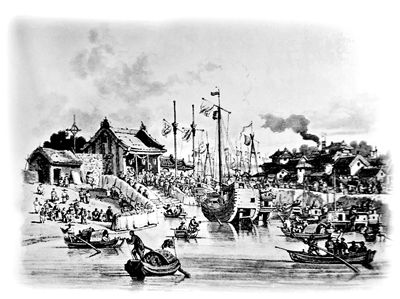

“英國於1793年(乾隆五十八年)和1816年(嘉慶二十一年)分別派馬戛爾尼與阿美士德使團訪華,來訪人員留下了大量關於中國的記載。今人讀當年使團人員寫的日志和筆記是非常有趣的,比如馬戛爾尼爵士他就曾自言,“我對中國女性社會的認識極其有限,所以對這個題目沒有什麼可說的,但稍微談一談也不是不可以”。”

外貌 頭型千篇一律

對於女人的相貌和打扮,馬戛爾尼使團隨行人員巴羅在其行記中評價不高,他說:沒有比白河岸上可憐的女人打扮更差、更缺乏魅力的了。后來發現她們的打扮是中國普遍的式樣,僅稍有改變。一束假花,通常是翠菊,有紅、藍或黃色,插在她們烏黑的頭發上,不管好看不好看,頭發在腦后扎緊,再在頭頂扎成一排或者打結。根據巴羅游歷所見,中國婦女的頭型樣式變化不多。

據馬戛爾尼觀察所得,他說“下層婦女日晒雨淋,說不上秀麗。因早產和多產,因艱苦勞動和貧困生活,美顏很快凋謝。但她們保持一定的風姿,仍然打扮裝飾”,而上層婦女,“她們看上去面容姣好,姿態優美。她們都好打扮,許多下層婦女確實也一樣”。

相比於漢族女人,滿族婦女則給使團成員留下了不同印象。首先她們不纏足,“她們或在小街步行,或像男子漢一樣騎馬,但她們全都是韃靼人。她們穿長絲袍,直拖到足﹔她們的鞋看來比一般的尺寸大,中國的鞋則一般比較小”。皮膚也要白一些,“雖然她們的面孔抹上白鉛和朱砂,皮膚卻明顯地比中國女人的要白嫩。”頭發則四面光滑,和中國婦女的頭發沒有多大不同。另外,引起他們注意的是,即使年齡在八九歲樣子的女孩,都在衣服上佩戴一個盛煙草和煙具的小絲囊,女子由於空虛無事吸煙成為習慣。

地域 越往南越漂亮

使團從北至南返回國內,沿途看到的景色不同,中國女人的形象也在不斷發生變化。各個省份的女人在使團成員眼中各異。總體看,使團認為南方的女性更加漂亮一些。

當輪船經由直隸,埃利斯感嘆,如果有觀察能力特別強或者具有描述才能的人,一定會找到滿足的素材。這裡有“庄稼地、柳樹林、舢板船、長著小眼睛留著長辮子半裸的居民、面孔丑陋但頭發梳理得十分漂亮的女人”。他曾甚至厭煩,每天看到的都是這些一成不變的事物,他早已經失去敘述的興趣了。

可埃利斯很快就改變了自己的看法,當輪船到達江西,埃利斯感嘆道,“有一些女人甚至絕不亞於我們國家最美的女人。盡管仍然可以在她們身上看到中國特有的一些特征,但這些特征和她們整體的美麗十分和諧”。埃利斯能夠辨別出他“愛羨著的這些女人都是下層人,大多數人的腳都沒有受到專橫習俗的束縛。”或許這些天足的中國女人符合英國人的審美標准。

在巴羅眼中,蘇州的女人才是中國最漂亮的,揚子江附近的女人“交往不那麼害羞,她們面孔十分漂亮,體態也比我們在北方諸省看見的溫柔美麗”。他還饒有興趣地特別描述了蘇州城女人的穿著,“她們幾乎都穿絲著綢,這裡的婦女穿裙子,不像北方的女人至今仍穿褲子”。

社會地位 女人等同於商品

纏足或許對於今人看來都是很特別的事情,外國人當然也不例外。巴羅就認為“其腳之奇特至少可以挑戰全世界”,巴羅感嘆,這種不自然和非人道的風俗竟持續了許多世紀。可是話鋒一轉,巴羅對纏足則表示理解,他認為即使最文明和進化的社會也尋求缺陷美,並且在自然賦予完美之處制造這種缺陷美,他將纏足與歐洲在頭發上涂抹油、粉一樣,認為都是風俗,沒有理由僅僅因為習慣不同而輕視和恥笑中國人。

使團人員認為中國女人的社會地位是非常低下的。即使是高層婦女的地位也不值得稱贊。在親人聚餐中,女人不許同桌共餐。而且女人是可以販賣的,在他們看來,中國的婚姻中女性如同商品,新郎同新娘父母談婚姻買賣,而女人卻別無選擇,原因是女人在進門前根本不認識她的丈夫,而男人卻可以隨意退貨,隻需要賠償一部分金錢,所以中國根本不存在兩性之間的愛情。男人可以一夫多妻,但是僅在上層或者富人中施行,窮人則無興趣再收第二房,因為一個妻子生的子女眾多,有時候多到他不能養活。總之,中國女人的境地是悲慘的。

使團人員不厭其煩地來描述中國女人,其實並不全都是好奇心作祟。在他們看來,婦女的社會地位可作為判斷該國達到文明程度的標准,一個重視女性道德和才智的國家,必定有良好的法制,而如亞洲各國的專制政府,必定實施獨裁、壓迫和奴役統治。使團描寫的中國女人形象和社會地位是不符合文明國度的標准的。使團觀感影響了英國民眾對於中國的認識,以歐洲為文明中心,解救亞洲受壓迫的女性也就深入到外國人的觀念裡。這為后來英國對中國發動戰爭找到了說辭,戰爭也就成為救贖與合理選擇,殖民統治也就有了更好的注腳。

(張建斌 本文所用圖片來源於劉潞、吳芳思【英】編譯的《帝國掠影——英國訪華使團畫筆下的清代中國》,畫者是馬戛爾尼使團隨團畫家威廉·亞歷山大)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!