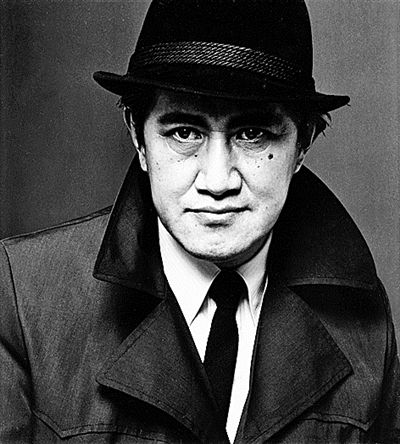

木心

木心美術館大廳

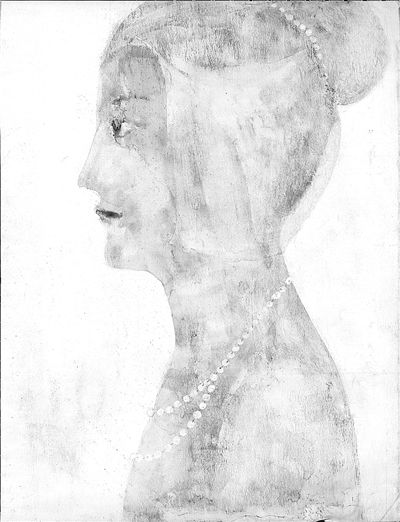

題未定 紙本彩墨 70年代

《晴風》 紙本彩墨 1999

“記得早先少年時 /大家誠誠懇懇 /說一句 是一句/清早上火車站 /長街黑暗無行人 /賣豆漿的小店冒著熱氣 /從前的日色變得慢 /車,馬,郵件都慢 /一生隻夠愛一個人/從前的鎖也好看 /鑰匙精美有樣子 /你鎖了 人家就懂了”

——木心

1927年2月14日,木心先生出生在浙江桐鄉烏鎮東柵,2011年12月21日,於故鄉辭世,徹底歸隱於小鎮悠悠的水中和輕輕的風裡。2015年11月15日,坐落在烏鎮西柵的木心美術館開館,木心先生的藝術得以長存故裡。木心先生的一生,很慢,很慢,慢到隻夠愛一件事,那就是美,詩歌美、散文美、小說美、戲劇美、繪畫美、音樂美。從詩經裡的草木美人到希臘羅馬的諸神,從嵇康的絲桐到肖邦的琴鍵,從曹雪芹的《紅樓夢》到拜倫、葉芝的詩選,從尼採的“超人”哲學到蔡元培的美育呼喚,從倪雲林的筆意到林風眠的神採……都是他的心頭好,他愛這些美,了解它們、熟知它們,並對它們有自己獨到的見解。

84年的人生之旅,木心先生創造了諸多美,他生前出版了多部文學著作,身后,還遺留了繪畫作品六百余件,文學手稿數千份。同時,他又給我們留下了一個懸而未決的疑問,或者說,替我們發出了心底的渴望:當下的我們,在匆忙、嘈雜、追名逐利、渴望成功的社會洪流中,還有沒有詩意生活的可能?我們還能否尋到生活的美?朱光潛先生早就呼喚:“要求人心淨化,先要求人生美化。人要有出世的精神才可以做入世的事業。現世只是一個密密無縫的利害網,一般人不能跳脫這個圈套。在利害關系方面,人己最不容易調協,人人都把自己放在首位,欺詐、凌辱、劫奪種種罪孽都種根於此。美感的世界純粹是意象世界,超乎利害關系而獨立。”宗白華先生自問自答:“我們尋到美了嗎?我說,我們或許接觸到美的力量,肯定了她的存在,而她的無限的豐富內含確實不斷地待我們去發現。千百年來的詩人藝術家已經發見了不少,保藏在他們的作品裡,千百年后的世界仍會有新的表現。每一個造出新節奏的人,就是拓展了我們的情感並使它更為高明的人。”想必,木心先生也是一位創造出新節奏的人。

他一生經歷了跌宕和磨難,但是他在美的世界裡,享受著,快樂著。毋寧說,木心先生的一生是藝術的、審美的,雖然他的作品在母國公開出版和面世的時間不算早,但是未來,他的藝術和美學主張將會影響更多的人。在木心先生講述的《文學回憶錄》中,他說:“藝術家是浪子。宗教太沉悶,科學太枯燥,藝術家是水淋淋的浪子。他自設目的,自成方法。以宗教設計目的,借哲學架構方法。然而這不是浪子回頭,而是先有家,住膩了,浪出來,帶足哲學、宗教的家產,浪出來。不能太早做浪子,要在宗教、哲學裡泡一泡。”木心先生把自己泡在了哲學、宗教裡,沉下心來學貫東西、豐滿品性。他走后,還把自己的所愛毫不吝嗇地留給了我們,我們才得以看到了如今的木心美術館。

木心美術館梳理、展出了木心先生遺留的部分文學手稿以及繪畫作品,開館特展還開宗明義地提及了尼採與林風眠對木心藝術創作的影響。木心先生認為:“說尼採是哲學家,太簡單了,我以為他是:一個藝術家在竭力思想。”尼採的“超人”哲學,尼採提出的“藝術就是藝術”、“藝術高於一切”,無不深刻影響著木心先生的創作和生活。他還說道:“以藝術的原理看這個世界,你想,如果世界像交響樂一樣,多好!其實冥冥之中,藝術一直在保護人類——如果這世界沒有藝術,能想象嗎?”

在與藝術為伴的一生中,木心先生憑借藝術的力量,可以對過往的劫難和悲愴處之淡然。他選擇以電影裡“靜止”和“淡出”的手法來描述他對於那段不願意提及更多的、有關政治災難的歷史的態度,我以為,他是在用這樣的方式化解傷痛、維護優雅的尊嚴和詩性的本心。正是因為熟稔地知曉那些哲學、文學、歷史和藝術的知識,有著篤定的藝術和美學主張,木心先生才能夠從藝術欣賞和藝術創作中享受到真正的快樂。

巫鴻將木心先生形容為一位“沒有鄉願的流亡者”,而我更願意把他比作一位游吟詩人,從東至西,由古而今,從母國到異鄉,再從雲游海外到葉落歸根……已然超越了時間和空間的范疇,同時,他還在文學、戲劇、繪畫等不同文本間恣意游走,創造出豐富的美。他的文學、繪畫都是詩性的。在他的繪畫中,一切色彩、構圖等形式都已退隱,噴薄而出的是其詩性的氣質。在展廳入口的一面牆上,貼著這樣一行字,深以為然:“早晨走進畫室,畫兒們齊聲高叫,先生畫得真好。”哈佛大學東方學術史教授羅森菲奧評價木心的繪畫時說道:“這是我理想中的中國畫。”但同時,我以為,木心早年在上海美專和杭州藝專學習西畫,又熱愛中國傳統的山水、水墨,加上深厚的東西方藝術積澱,他的繪畫已經突破了“中國畫”或是“西畫”的范疇。全然,他的繪畫就是他的繪畫,就是一位自由隨性、又富於騎士精神的游吟詩人的繪畫,就是木心的繪畫。游吟詩人不詠唱自己的詩歌,但被人崇拜亦是他們的驕傲。恰如陳丹青所言,木心是羞澀的,但他又很想讓別人看到他的作品。看,他就是這樣的真實,又可愛。在《雙重哀悼》中,木心先生描繪了他與恩師林風眠的交往,提到過這樣一個有趣的看畫細節:“畫平攤在客廳的地毯上,我們站著,彎腰俯視,林先生立於對面,他看到自己的畫是倒向的,他在看我們,我們的注意力完全集中於畫面,沒意識到畫家在借用觀者的眼,甚至心,我意識到,也不多想,似乎想是不敬的,不禮貌,僅僅覺得一個畫家最歡樂的時刻,大概便是這樣的時刻,而這樣的時刻也是輪流獲得的,當我以自己的畫求教於林先生,我也偷借了他的法眼,評騭了自己的作品。在畫家的一生中,這樣的歡樂時刻終究是嫌少不嫌多。”在內心深處,木心先生是希望他的作品被觀看的,不必過於隆重或是敬畏,因為他看重他的讀者,他亦平視他的讀者,但被欣賞的那一刻一定是他歡樂的時刻。現在,人們紛紛去看他的作品,看這座專門為他而建的美術館,如果他能看到,也一定會感到快樂吧。

木心美術館是一座很美的建筑,風格質朴、寧靜、恬淡、優雅,一如木心先生一貫主張的簡約之美。“風啊,水啊,一頂橋。”是木心先生臨終前看到設計圖紙時發出的感慨,如今,於風中,於水上,在橋頭,木心美術館就這樣融於了烏鎮的水鄉景致,呈現在我們面前。木心美術館、木心的作品、批評家們對木心的評論以及木心的“后人們”等等共建起了一個藝術場域和審美場域,或者大膽一些,干脆叫它“木心場”。法國的社會學家布爾迪厄提出了一個重要的概念——場域,或稱場。美術館、藝術家、批評家、欣賞者和消費者等要素共同構成藝術場域。

“木心場”作為一個藝術場域,因其藝術的風格、審美的主張,匯集了一群志趣相投的參與者,繼而,參與者們因審美的認同共建了“木心場”的藝術價值。在木心美術館,這一專門為木心先生而建的討論藝術的社會空間中,人們討論、消費並創造著木心先生藝術的價值。並且,作為一個並非靜態存在的場域,“木心場”處在不斷的運動之中,這個場域的邊界是相對自由和開放的,隨時有更多的人要參與其中。處在烏鎮這一人文和地理環境之中的木心美術館,也具備了成為一個更為開放和包容的公共空間的可能。那麼,“木心場”也將吸納更多的參與者,影響更多的人。也許,這正是木心先生的藝術以及木心美術館的意義所在——以木心的藝術和美術主張去影響更多的人,去美化更多個體的生命歷程。眼下,匆匆執筆的我,也恰好是“木心場”中的一員,正在用我的方式將這一場域內建構的審美主張傳遞給更多的人,呼喚更多的人去和藝術、和美交友。

木心先生的一生很慢,慢慢走著,他一點都不著急,不著急把所有想說的話都說盡﹔慢慢寫著,寫詩、寫散文、寫小說、寫戲劇,他一點都不著急,不著急把那些想象一下子都用完﹔慢慢畫著,涂著,詩意地活著,他一點都不著急,不著急聲名鵲起……木心先生的藝術,就像一盞燭,有著溫溫的、淡淡的亮光,但,燭光搖曳,好像一整間房子都跟著晃了一晃。如今,我們能否跟著木心先生的腳步,慢慢走,復歸簡單、寧靜、優雅的生活氣質,放下急切、焦慮和糾結的追逐?就這樣,慢下來,沉下來。

(楊欣欣)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!