多位學者考証

驪靬是“東方的羅馬城”? 都是誤會

德效騫教授的假說新穎離奇,但証據不充分,在史學界並未得到很大認可。然而它卻隨著1989年澳大利亞教師大衛·哈裡斯千裡迢迢的探訪,在中國掀起了一陣波瀾。各路所謂“學者”競相參與其中,從不同角度論証驪靬確實是當時安置羅馬士兵之地,他們不僅找到了驪靬古城的遺址,還在今者來寨中發現了數百名如德效騫教授所說的“羅馬人后裔”。

很快,這座“東方的羅馬城”就吸引了全世界的目光,海內外媒體紛紛報道這個古羅馬遺落於遙遠東方的游子。而古驪靬所在的今甘肅永昌縣,甚至建造了羅馬人雕像、改者來寨名為“驪靬村”、成立“驪靬文化研究會”,當地居民也以羅馬人后裔自居,儼然已經坐實了德效騫教授的假說。如此種種,似乎這個“東方羅馬城”確有其事。但真的如此嗎?

羅馬和西漢,作為兩千年前並存於世界的兩個大國,探索它們的交流與關聯,長久以來一直吸引著中外史家的興趣。德效騫教授假說的問世,像平地一聲驚雷,炸響了這個長久以來因史料稀缺而略顯沉寂的領域,海內外許多知名學者先后投入其中,試圖弄清楚這段遙遠的因緣。遺憾的是,隨著研究的深入,越來越多的証據使謹慎的學者對這個假說持懷疑態度。

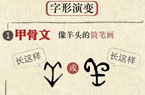

最先提出質疑的是蘭州大學的劉光華教授。在他看來,西漢的縣名“驪靬”與后世史料中稱指大秦的“犁鞬”根本就不是一回事。公元前一世紀以前,羅馬的實力最多也就到達小亞細亞北部。《史記》中記載張騫在大月氏聽聞到“黎軒”,那時他和羅馬之間還隔著本都、塞琉西、安息等一堆國家,以當時的交通條件,他應該還了解不到在遙遠歐洲的大秦。這個“黎軒”應當是托勒密王國國都亞歷山大城(Alexandria)的音譯,與大秦沒有半毛錢關系。直到公元前30年,羅馬滅托勒密王國,亞歷山大城歸屬羅馬,彼時羅馬帝國的信息又隨著它的強盛漸漸傳到了中國,原來亞歷山大城的音譯在東漢以后便被用來指代羅馬(大秦)。至於這個稱號和西漢縣名“驪靬”,則是風馬牛不相及。

隨后,劉教授又考証西漢“驪靬”縣名來源於匈奴語“犁汗”,是當時安置匈奴犁汗王部眾的。“驪靬”設縣時間遠早於陳湯滅郅支之戰,那些體貌長相不似東方人的居民,應當是匈奴等中亞部族定居當地者的后代,而不是羅馬后裔。他的觀點得到了復旦大學葛劍雄等多位學者的支持。張德芳等學者還利用新出土的簡牘材料為這一觀點提供了更有利的証據。

遺傳學實驗的証明

驪靬人不是羅馬人后代

盡管有這麼多質疑的聲音,不少描述羅馬士兵一路艱辛、在異國土地上隱忍生活,最后融入中華民族大家庭的文章仍層出不窮,還有電視台工作人員帶著攝像機,在茫茫戈壁中找尋千年來流落他鄉的羅馬人后代。驪靬,這個沉寂千年的祁連山下的小城,因一位西方漢學家的突發奇想,突然受到了全世界的矚目,當地人並不理會學者的考証,“驪靬就是東方羅馬城”的說法依然甚囂塵上。

既然歷史學家的反駁不能令人們完全信服,那麼我們就從遺傳學的角度來看看如今的驪靬人和他們的羅馬“親戚”間究竟有沒有血緣關系。2007年,蘭州大學醫學實驗室的周瑞霞博士通過分析87個驪靬人血液樣本中的Y染色體發現,大多數樣本中的Y染色體單倍型類群都具有典型的東亞人種特征,這說明他們的男性祖先並非來自羅馬。那麼,當年的羅馬軍團中會不會有大量女性“隨軍家屬”呢?實驗被進一步完善,結果証明驪靬人的女性祖先也是土生土長的亞洲人。兩個實驗都確定無疑地否定了驪靬人是羅馬軍團后裔的說法。

至於德效騫教授提到的幾處可能顯示“羅馬軍團”來過西漢的証據,早有學者一一進行了反駁:郅支城下步兵所擺的“魚鱗陣”,只是講習用兵的陣形,在后來描述的實際戰爭中完全不見蹤影,百余人的魚鱗陣和三十人的龜甲陣也顯然不同﹔羅馬士兵用以御敵的尖刺狀木樁,在中國被稱為“虎落”,同郅支城外的木城牆更是兩回事。如是,則郅支軍隊中的“羅馬軍團”也就子虛烏有了。

| 上一頁 | 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!