郭開惠等人翻看訃告冊子。

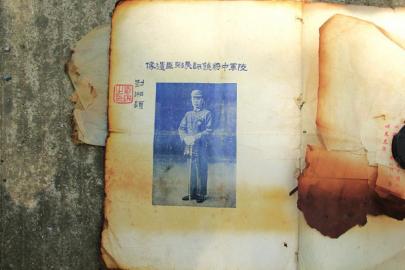

訃告冊內頁中饒國華的戎裝像。

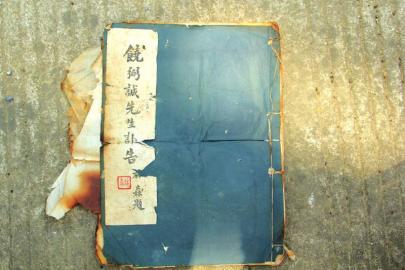

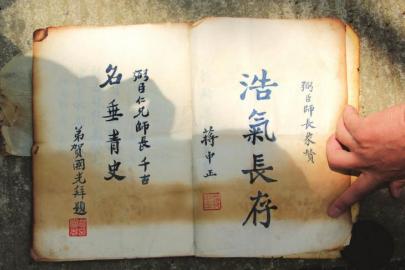

訃告冊外觀。

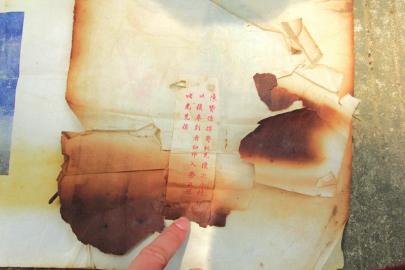

訃告冊內頁。

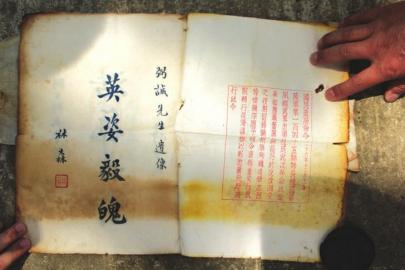

2015年5月24日,華西都市報11版對川軍145師師長饒國華自殺殉國進行了報道。同月,華西都市報特派記者在安徽池州陳家大山戰場遺址採訪中,發現了一本饒國華的訃告。這本訃告,由晚清資政大夫方旭書寫行狀,前清舉人伍鋆(伍西垣)撰寫事略。訃告有蔣介石、林森等人的題字,並蓋有紅章。除了蔣介石和林森,還有多位國民黨高級軍官的題詞和簽章。

這本訃告的現身,披露了關於饒國華的更多生平事跡,一些事跡還是第一次被披露。這本訃告的出現,讓川軍抗日將領饒國華的形象更加豐滿。訃告中披露,饒國華靈柩回到家鄉時,饒母痛哭說:“我的兒子為國家打仗死了,沒有遺憾(報國成仁,吾有子矣,復何恨哉)。”

珍貴冊子

藏身煙囪保存至今

2015年是抗日戰爭勝利70周年,5月初,郭開惠帶著侄兒、侄女們,前往父親郭勛祺抗戰的地方,重走父親抗戰路。郭勛祺是川軍第50軍軍長。

安徽池州市貴池區陳家大山山下,聽說郭開惠來了,村民唐得成興沖沖地跑來,手上拿著一個東西。這個東西裹著油紙,唐得成很小心地剝開,裡邊還有一層。剝開第二層,還有第三層……剝開很多層油紙后,一本焦黃的線裝書呈現在郭開惠面前。

跟所有的老書一樣,封皮是藏青色,左側一張白紙豎帖:“饒弼誠先生訃告——林森題”,還蓋有林森的紅色簽章。郭開惠很激動,趕緊打電話給在成都的饒毓琇。饒毓琇是饒國華的女兒。

唐得成介紹,他的父親叫唐先覺,1917年11月生,四川榮縣人。參加50軍后一路抗日到安徽,參加了軍官訓練班第10期,少校副官。日本投降后,唐先覺在當地安了家。

1981年,唐先覺回到四川榮縣老家探親。3個月后,唐得成也到了榮縣。一天,唐得成的叔叔說,要給他一個東西。打開層層包裹,這本訃告冊呈現在他面前。

叔叔說,當年唐先覺從軍時,填寫的通訊地址是四川老家,所以當局在發放訃告冊的時候,郵寄到了榮縣老家,被他收存。上世紀六七十年代時期,這些屬於國民黨的文字冊,非常敏感,沒有人敢保留。但他知道這個冊子記述的史料價值非常珍貴,於是把冊子用油紙裹起來,再用泥土裹一層,放進廚房的煙囪裡,最終得以保留下來。

華西都市報特派記者看到,這本冊子,邊角已經焦黃,像火燒過的樣子。

冊子內容

裝幀庄重內容豐富

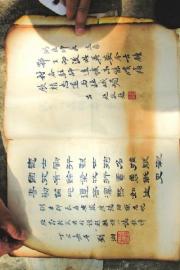

翻開冊子,扉頁已經撕脫,有些雜爛。一頁紙寫著3排紅字:“像贊系按寄到先后次序付印,以后奉到者即印入榮哀錄內,以光先德。”可見這本冊子當時是一邊印刷,一邊在向軍官發放。給繞國華寫像贊的人很多,像贊詞不斷從全國各地郵寄到編印者手裡。從持有者來看,應該是在軍隊中有一定地位的軍官才能得到。

從這本訃告冊來看,當時對饒國華的犧牲,是非常重視的。訃告的結構,分為遺像、像贊、訃告正文、行狀、事略。

像贊,是在遺像后邊,用文字追憶逝者生前的形象。行狀,是敘述死者世系、生平、生卒年月、籍貫、事跡的文章,常由死者門生故吏或親友撰述,留作撰寫墓志或史官提供立傳的依據。事略,是敘述死者生平事跡。

訃告正文第一頁,是饒國華的照片。劉湘題“陸軍中將饒師長弼臣遺像”,並有紅色簽章。

正文第二頁,是紅字印刷的國民政府命令,命令頒發日期是“民國”二十六年(1937年)十二月十一日:

“陸軍第一百四十五師師長饒國華夙嫻武略,忠勇性成。此次奉命抗敵率部應戰,奮厲無前,乃於反攻泗安之役,躬冒鋒鏑,捐軀殉職。追懷忠烈,悼惜彌深。應予明令褒揚並交行政院轉行從優議恤,以彰忠盡而勵戎。行此令。”

此后,就是林森、蔣介石、賀國光、呂超、劉湘、王陵基、鄧錫侯、孫震、劉文輝、尹昌齡、王纘緒、楊森、潘文華、李家鈺等人題寫的像贊。最后是訃聞正文、行狀、事略。

行狀的書寫者,是安徽桐城人方旭。方旭,字鶴齋,清末進士,光緒30年(1904年)任夔州府代理知府,清授資政大夫,前四川提學使,“蜀中五老七賢”之一。

| 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!