劇照

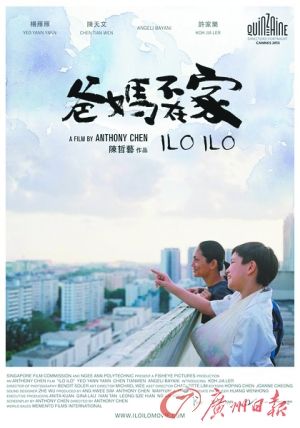

《爸媽不在家》海報

劇照

影評

電影在主題上與許鞍華的《桃姐》相似,但卻被導演處理得如涓涓細流中有細膩真摯的感情緩緩透出。

一夜爆紅

在去年年底舉行的第50屆台灣金馬獎頒獎典禮上,由李安領銜的評審團捧出了一部成本隻有50萬美元的新加坡電影,由陳哲藝自編自導的處女長片《爸媽不在家》打敗王家衛、蔡明亮、杜琪峰、賈樟柯等國際級導演,一舉奪下包括“最佳影片”在內的4個獎項,刷新了新加坡影人在金馬的歷史,這一結果讓人“大跌眼鏡”,甚至將其稱為史上最冷的金馬最佳影片。但事實上,金馬獎已非第一個對這部名不見經傳的電影予以嘉獎,最早挖掘出這部新人之作的是戛納電影節。

看故事聽弦外之音:以溫和目光回視那一場困境

《爸媽不在家》這個片名很容易讓人聯想到《小孩不笨》那樣的新加坡喜劇,其實不然。電影的確不是新加坡電影人最擅長的喜劇片類型,它是一部以一個9歲男孩與菲佣之間的感情為主線的嚴肅之作。影片以1997年席卷亞洲的金融海嘯為背景,講述一個新加坡中產家庭中的故事。父母為了照顧調皮搗蛋的獨子“家樂”,雇來了菲佣“特麗”,“家樂”與“特麗”由最開始的反抗、慪氣,到最后彼此漸漸建立了一種超越母子的依賴與信任。故事的另一條主線則嘗試解讀那一場金融危機對一個三口之家的影響。在困境中,人人都有著不同的迷惘與困境誰也不能幸免,父親失業、媽媽遭遇詐騙,孩子要面對陌生的菲佣,當一切都漸入佳境時,大家又不得不面對分離……

電影在主題上與許鞍華的《桃姐》相似,同樣是家庭小品,朴素的鏡頭聚焦一對毫無血緣關系的主仆身上。但在感情的處理上,《桃姐》則比《爸媽不在家》更加外放。而后者則被導演陳哲藝處理得舉重若輕,於涓涓細流中將主仆之間那份細膩真摯的感情生動地刻畫出來。片中處處都充滿著人情味,有笑有淚令人驀然回首不勝唏噓:菲佣回家做飯、送小孩上學、給小孩洗澡,表面上講的是那些平淡無奇的生活零碎,輕描淡寫之下卻暗藏著導演對當地階級、種族、家庭、外籍勞工的生存環境等社會民生問題的反思。而失業潮、鄰居的跳樓自殺、媽媽誤墜“精神導師”的騙局等細節也向觀眾展現了亞洲金融危機沖擊下的社會亂象。

名人點評

金馬獎評委會主席李安在接受採訪時這樣形容這部電影的成功,“清新、不做作、很純、很感人,是很多大師之作沒辦法比擬的。”

在鏡頭或節奏的把控中:80后導演有著廣闊視角

令人驚喜的是,影片不管在鏡頭或是節奏的把控上都相對成熟,很難讓人相信是出自一位29歲的年輕導演之手,對於一個成長在現代社會中的80后導演來說,首部作品不局限於自己生活中情情愛愛的個人體驗,而是將視角擴展到對本土社會問題的關注實在難得。不過,在批評力度上,年輕的陳哲藝顯然沒有許鞍華那般老練。在《桃姐》中,義工在中秋節帶著月餅來到老人院看望老人,臨走時卻又將月餅收回,因為接下來他們還要去另一家老人院。而老人們也隻能乖乖地坐在座位上等待下一撥慰問者的到來,繼續扮演社會各界“尊老敬賢”的作秀道具。像這樣尖銳的諷刺,《爸媽不在家》還是略顯不足。不過,對於一位29歲的導演來說,影片無法承載太多的社會功能是可以理解的,甚至沒有必要刻意地去揭示、說教,把電影當宣講工具。也有人認為,不足之處很明顯的:家裡迎來新生命預示著新希望的到來,“金融危機”就此圓滿收尾,爸媽也基本完成了自我救贖,但在“家樂”與“特麗”這條線上的故事卻在“特麗”離開之后就戛然而止,讓人總感覺少了點什麼——“家樂”與女佣之間的感情轉折沒有交代清楚,結尾部分也稍顯倉促。

而表演方面,“媽媽”的扮演者楊雁雁表現很出彩,從最初對調皮搗蛋的兒子忍無可忍,到后來為女佣與兒子的深厚感情吃醋,以及面對丈夫的失業和自己的受騙,堅強的她處理著生活中的所有煩惱,卻始終走不進兒子的內心。出演前楊雁雁剛好懷孕,導演臨時把她的角色改為懷孕的職業婦女,並在片尾記錄下她真實的生育過程。

電影故事

背后的故事

“特麗”原型

就是陳家保姆

外籍勞工這一話題在很多地區並不具有普遍性。但《爸媽不在家》的過人之處就在於能夠跨越時代、文化、地域,依然給大家帶來共鳴與感動。據了解,影片的靈感來自導演陳哲藝童年的回憶,“特麗”的原型就是陳哲藝家中的菲佣。1989年特麗來到他們家打工,一直工作到1997年金融危機爆發,因為父親失業、家中經濟出現問題才不得不辭退她。影片拍完后,陳哲藝與兄弟們踏上了尋找“特麗阿姨”之旅,並在菲律賓著名的菲佣之鄉伊洛伊洛與她團聚。

陳哲藝19歲開始拍片,第一部短片《G-23》就送進戛納電影節“世界電影展映”項目。后來去了倫敦電影學院進修,2009年憑借短片《阿嬤》在第60屆戛納影展的短片競賽中獲得特別表揚獎。29歲拍《爸媽不在家》再獲多個獎項。有評論認為《爸媽不在家》讓人看到了中國台灣導演楊德昌的影子,但陳哲藝卻表示,拍攝這部影片的初衷很單純,不想耍技巧,隻想把這屬於自己的故事扎扎實實地拍出來。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!