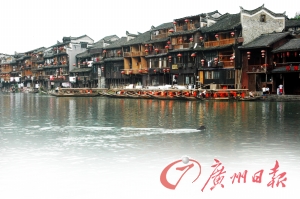

鳳凰古城

1935年,沈從文、張兆和與長子沈龍朱,最右為沈從文的九妹岳萌。

《沈從文文集》

日前,《沈從文文集》由湖南人民出版社再版。該文集課題組專家向成國先生表示,“這是卓識之舉。當年出版這套書之前,曾經沈從文親自審定,沈從文的夫人張兆和先生認真校勘過,是沈從文作品最權威的版本之一,在中國現代文學作品出版史上享有崇高的地位。直到今天,《沈從文文集》仍是許多讀者朝思暮求的沈從文作品集。”

記者獲悉,新版《沈從文文集》共12卷、約400萬字。此次出版,將補齊全部存目作品,增加數萬字,這將在新的層面上,再現《沈從文文集》的全貌。

人性

在山水中綻放

向成國介紹,《沈從文文集》反映出沈從文創作的基本面貌。

沈從文的創作有小說、散文、詩歌、評論和雜感等。他堅持“從現實生活裡取証”,嘗試著運用多樣的技法和手段,進行創作。他創作的題材廣泛,人物眾多,人物個性復雜。他觀察生活的視角獨特,表現生活、塑造人物的方法多變,語言個性化、民族化、現代化,特色鮮明。他自覺地創造了以湘西生活為內容的“鄉村世界”,是以文學的手法把神秘的湘西推向世界的第一人。

課題組專家指出,通過新版文集,讀者可以了解到:沈從文總是把完美人性放在明麗的山水中和充滿鄉情、友情、親情的環境中表現,其終極目的是要追蹤人類生存的理想的文化環境,即人與自然、人與人、作為個體的人自身肉體與心靈的和諧。而和諧的文化環境是人類生存的必然選擇。

沈從文是一個生命型作家,在他的作品中,“生命”出現的頻率是相當高的。作為生命的概念,沈從文有時指自然生存的生物學意義上的生命,但更多的是指藝術生命。而藝術生命主要從美學意義出發,接近哲學的生命。因此,他對生命神性的探討便是對人的本質的探討。沈從文創作的追求是生命神性的持久和永恆。所以他說,生命是不受時空限制的,真正的生命“可以活在人類記憶中幾千年”。這種生命貼近土地,“與自然為鄰,亦如自然一部分”,“必貼近人生”,“吸取一切人的氣息”。這種生命“從陽光雨露而來,即如火焰,有熱有光”。這種生命“為民族為人類而生”,“為現在的別人去設想,為未來的人類去設想”,“為大多數人犧牲”。

“沉到底為止”的心靈溝通

讀者在閱讀該文集時,應該把握重要的一點,那就是沈從文把文學創作當作一種事業。

他認為既然是事業就要拿生命作投資,不是寫幾個作品走捷徑、當作家,而是要代表國家與世界一流高手競賽,不能超過他們也得與之比肩。因此,他反對文學的商品化傾向,反對把文學變成政治的工具。他認為文學作品應當具有第一流政治家的能力,具有撼動世界的力量。因此,優秀的文學作品可以成為我們民族文化的經典。他主張經典重造,並以經典重造影響民族重造、國家重造。沈從文把文學當作一種事業的宏大志向是與國家重造、民族重造的偉大事業聯系在一起的。

在創作上,沈從文從不循規蹈矩,主張“文學是用生活作根據,憑想象生著翅膀飛到另一個世界裡去的一件事情,它不缺少最寬泛的自由,能容許感情到一切現象上去散步”。作品要寫作家“心”和“夢”的歷史,寫作時,作家“要獨斷,要徹底地獨斷”,所以“一個民族若不缺少又勇氣,能瘋狂,徹底頑固十分冒失的人,方可希望有偉大作品產生”。

他要“沉到底為止”,與社會最底層的人心靈溝通,寫他們時,不僅能狀其言貌,且能揭示血肉,畫出骨髓。他熟悉人類歷史,了解東西方共同的人生追求。因此,他的作品充盈著人類對生存的堅強信念和虔誠態度,以至於他的作品《邊城》、《湘西》、《長河》,不僅成了文學史長河中的絕唱,更成了東西方文學的共同語匯,成了全人類夢寐以求的“人間桃園”。

體驗沈從文的抽象抒情

通過該文集,讀者可以了解沈從文在進行文學創作時,常用的抽象抒情的方法。

就《邊城》言,表現湘川邊境茶峒渡口一對小兒女淒婉的愛情故事,極力渲染邊城鄉情、民情、親情的社會風貌,這是抒情。但作者不只是停留在這一水平上。當有人問及《邊城》的內在東西是什麼時,沈從文回答說:“是思索。”“思想和思索不一定能以對話來表達,內在的東西總是不太好表達的。在《邊城》中,我想提倡的是人性的善良。”

他還說,“我不寫作,卻在思索寫作對於我們生命的意義以及對於這個社會明天可能產生的意義”。在《習作選集代序》中沈從文又說:“我隻想造希臘小廟,選山地作基礎,用堅硬的石頭堆砌它。精致,結實,勻稱,形體雖小而不纖巧,是我理想的建筑。這神廟供奉的是‘人性’。”馬悅然評介沈從文作品“是在尋求全人類有關問題的答案”。善良的人性的養成是全人類都在尋求答案,沈從文通過《邊城》給予了形象的說明和解答。這就是《邊城》的抽象,由此看來,抒情是主觀情感的表現和抒發,抽象是理論的揭示和闡釋。沈從文認為,生命在發展中,變化、矛盾、毀滅是常態,它需要借助文學藝術,將其某一種形式某一種狀態,凝固下來,形成生命的另外一種存在和延續,通過長長的時間和遙遙的空間,影響另一時代另一地生存的人們。

對話策劃人曾賽豐:

延續經典 金線補裘

廣州日報:作為該文集的責編和策劃人,您如何看沈從文和他的作品?

曾賽豐:沈從文的文學成就是巨大的,他是“中國的短篇小說之王”,是自1917年新文學運動以來中國最優秀的作家之一。因為他的杰出貢獻,在世界文壇上也獲得了“中國的福克納”、“中國的莫泊桑”的贊譽。該文集的再版,具有重要的紀念價值。

廣州日報:你們再版該文集的初衷是什麼?

曾賽豐:長期以來,對沈從文作品的出版,一直受到業內的高度重視。但整理和出版這份鴻篇巨制,卻一直多有間隔。當年花城出版社與生活·讀書·新知三聯書店香港分店出版這套書之前,沈從文曾親自審定,沈從文的夫人張兆和先生認真校勘過,是沈從文作品最權威的版本之一。直到今天,《沈從文文集》仍是許多讀者朝思暮求的沈從文作品集,但在市面上已久尋不見制作精良的版本。

文集策劃人之一、涌思圖書總編輯劉樹民等,自2000年起便與沈從文家族多有接觸,全面收集整理沈從文的文集資料,為出版《沈從文文集》做准備。經數年努力,搜集到大量包括未刊目在內的存目,校勘了諸多文集中缺漏的篇章,為出版工作奠定了堅實的基礎。

雖然距離上次出版已超過30年,早已物是人非,但一位重量級的學者的支持,卻有力助推了出版工作的開展。此人就是1994∼1996年主持國家社科基金課題沈從文研究、吉首大學沈從文研究所所長向成國,他為本次出版提供了權威指導意見。

廣州日報:再版該文集有哪些困難,再版的成果對於研究沈從文又有哪些意義?

曾賽豐:2013年,出版工作重啟,被列為湖南省2013年重點圖書。

沈從文作為20世紀的文學大師,是湖南的驕傲,由湖南的出版集團出版他的文集,理所當然。由於許多文稿隻有存目,加上相當一部分文稿輾轉抄錄,尋找校勘極為困難。我們專門成立項目組,選派數位資深編輯進行校對、整理資料。在編輯制作過程中,封面制作幾易其稿,在細節上注重整體文化性,凸出大師風范,對每個封面的裝飾細節都不放過。

《沈從文文集》12卷,是為了積累文化,讓大師風范繼續流傳,幾乎沒有考慮經濟價值。雖然在文集的出版過程中經歷了資金短缺等諸多困難,但都克服了,直至文集出版。文集這次再版,不僅包括全部文集作品,還補齊目前所有存目作品,增加數萬字,在新的層面上,再現沈從文文學作品的全貌,對讀者幫助很大。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!