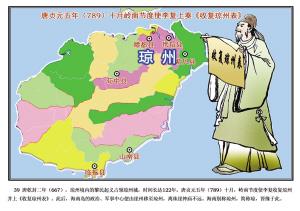

李復上《收復瓊州表》。 蒙樂生 提供

海口市遵譚鎮五神廟裡供奉著李復。 海報集團全媒體中心記者 張茂 攝

唐代嶺南節度使李復曾出兵收復海南失地,並上《收復瓊州表》。李復的功績不僅在於收復了海南島,更多是助力打通我國海上絲綢之路。在其任職期間,為加強對海南島這個海上絲綢之路上咽喉地帶的控制,李復建議唐朝廷在隋朝基礎上,對海南的行政建置做了較大的調整和加強。

人過留名,雁過留聲。李復因為“收復”之功,不但受到朝廷的褒獎,永遠留在了史冊上,也得到民間的祭祀,留在了瓊北人民的心中。

在海口市遵譚鎮東潭村委會儒逢村村口,一棵百年大榕樹靜靜地樹立,旁邊是一座社廟,正殿供奉李公侯王、馮公元帥、關聖大帝、冼太夫人和水尾娘娘五位神靈。

李公侯王到底是何方神仙,為何他位居前列,排在馮公元帥和冼夫人之前。作為“境主之首”,這種“英雄排座”表示民眾對李公侯王格外敬重。史載,李公侯王姓李名復,官居嶺南節度使。和兩伏波將軍一樣,他曾出兵收復海南並上《收復瓊州表》。

不過,由於供奉李公侯王的廟宇目前僅存一間,很多人已不了解李復其人以及他與海南的故事。

神靈選擇與當地歷史密切相關

從海口市區出發,在東線高速公路驅車15公裡,於十字坡、翰香公路出口,右拐進入譚山公路,行駛約七公裡,見右側路標,進去步行沒幾步,就見到一棵參天古榕半掩著的五神廟。

不知從哪裡出來的一位白發阿婆,笑著相迎,指著讓看榕樹一塊尺許古石,上刻“馮公廟”三字,隨即她還告知,這廟是村裡祖上所建,是建村不久即有廟,至於在哪朝哪代沒有人說得清了。

該廟大門上寫有“五神廟”,院內幾塊重修五神廟石碑上記載,較遠一次重修在清朝,最近一次修整是在2006年,結合“萬古流芳”等石碑內容發現,該廟原先的確是馮公廟,為馮氏后人捐資修建,當初隻為祭祀馮公元帥(馮寶)、冼夫人夫婦,后增祀李公侯王、關聖大帝、水尾娘娘(媽祖),廟就自然改名了。

看了五位神靈,發現了一個奇怪現象,那就是這裡遠離大海,為什麼要立一個與“水”有關的水尾娘娘為神呢?不只是這裡,離儒逢村不遠的大疊村也專修建一廟,供奉水尾娘娘為神。還有,數裡之外的龍橋三角園村也設有精衛廟,在這方土地演繹“精衛填海”的故事。這都是與水有關的故事。到底是為什麼呢?

“五神廟可讀出當地的歷史。”海南鄉土文化專家蒙樂生稱,“水尾”二字,很有意思。“尾”是相對於“頭”而言,雖然忝居於尾,雖然是水尾,但是畢竟也與水密切相關。

他進一步解釋,可以說,五神廟門前的對聯對此做出了解答,聯曰:“五神臨門,景泰時和佔富歲﹔神光普照,風調雨順慶豐年。”根據水尾娘娘的人文歷史,還有其他眾多的史實都在說明,這一帶以前不僅並不缺水,而且是一處不平凡的土地。

據了解,蒙樂生等專家於2007年進行海南西漢古城研究,在歷時7個月對珠崖郡治遺址進行調查時,除了查閱史志,實地探訪,考察人文歷史,還對遵譚的人文和水文地理也進行了考究。認為遵譚鎮東潭一帶的自然環境從古至今已發生了很大變化,在400多年前的疊裡、今日的東潭,曾有“水漫金山”的駭人景象,村民還在洪水漫溢時,“村之水路,用笱裝魚,每獲海大毛蟹”。

李復有功被供奉為神靈

五神廟中,李公侯王居五神之首的神靈。這李公侯王是誰呢?為什麼在遵譚一帶他被尊為境主,享有盛譽,位居五神之首?

了解這段歷史,有利於了解遵譚鎮東潭地區在特定歷史時期特殊的歷史地位。李公侯王是唐代人,名叫李復,官居嶺南節度使。和兩伏波將軍一樣,他曾出兵收復海南,並上《收復瓊州表》。為了追述那段往事,不妨簡單回憶東漢至中唐700多年的歷史。

蒙樂生介紹,東漢建武十九年,馬援撫定珠崖,時局漸趨穩定。可是沒多久,漢末大亂,經三國、兩晉到南北朝梁大同年間(535∼546)冼夫人平定嶺南,長達680多個風雨歲月,海南一直游離於中央政府的統轄之外。唐乾封二年(667年),瓊州(州治在今瓊山區甲子鎮)境內黎民起義,佔領瓊州城達122年之久。

直至唐德宗貞元五年(789年)10月,嶺南節度使李復派遣官兵悉力攻討,累經苦戰,終於收復海南。

這是一段許多海南人不曾了解的歷史。然而,東潭人熟悉這段歷史,與東潭毗鄰的裡仁人也熟悉這段歷史,他們把李公侯王排在馮公元帥、冼夫人夫婦的前邊,排在顯要位置,充分說明了他們對李公侯王的無比敬重。

收復海南打通海上絲綢之路

李復的作用不僅在於收復了海南島,更多是助力打通我國海上絲綢之路。

唐代是海上絲綢之路的高度發展和鼎盛時期。據《唐方鎮年表》卷七《嶺南東道》載:貞元三年(787年)李復為廣州刺史、嶺南節度使﹔貞元四年(788年)為江陵少尹,復任容州刺史兼御史中丞,三載﹔貞元六年(790年)至八年(792年)復為嶺南節度使。

在其任職期間,為加強對海南島這個海上絲綢之路上咽喉地帶的控制,李復建議唐朝廷在隋朝基礎上,對海南的行政建置做了較大的調整和加強。

據了解,唐初,沿隋舊制,海南為三個州﹔唐太宗貞觀五年(631年)拆崖州之瓊山為瓊州,海南增至四州﹔從唐玄宗至肅宗時,海南又增至五州,並一度將州改為郡,從而建立起了一整套對海南進行有效控制的行政管理體系。

唐中葉以后,這套體系得到了進一步強化,唐嶺南節度使李復派遣將領孟京,領兵討伐瓊州不服從唐政權管轄的俚洞酋豪,在海南“建立城柵,屯集官軍”,使海南島及周邊的廣大海域都納入到唐朝軍隊的控制之下。這一舉措,使得航行在南海海域的中外商船的安全得到了更加有效之保証。

此后,隨著國內政治局勢的變化和經濟重心的南移,南國重鎮———廣州,在唐代初年一躍變為南方沿海的中心港口城市和國內最大的對外貿易港。開元二年(714年),唐朝在廣州設立市舶司,以加強對廣州港的管理。

海南島作為自廣州港出發駛往東南亞和阿拉伯航線的必經之地,其重要性愈加顯現。據貞元年間(785—814)賈耽所記的“廣州通海夷道”,就詳細記載了廣州經由海南島到阿拉伯各國的航線“廣州東南海行,二百裡至屯門山(今廣東深圳南頭),乃帆風西行,二日至九州島島石(今海南東北海域七洲列島)。又南二日至象石(今海南東南海域獨珠石)。又西南三日行,至不勞山(今越南佔婆島),山在環王國(即佔城國)東二百裡海中。……小舟流,二日至末羅國(今伊拉克巴士拉)大食重鎮也。又西北陸行千裡,至茂門王所都縛達城(今伊拉克巴格達)”。這條航線最后一直延伸到東非海岸,全長14000公裡,途經90多個國家和地區,據考証這是當時世界上最長的遠洋航線。

人過留名,雁過留聲。因為收復海南,李復永遠留在了史冊上,留在了海南人民的心中。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!