時間:3月21日

地點:中國人民大學法學院啟元大講堂

演講人:馬伯庸

演講人小傳:作家,代表作有長篇小說 《古董局中局》、《風起隴西》、《三國機密》,中篇小說《末日焚書》、《街亭殺人事件》、散文《風雨〈洛神賦〉》、《破案:孔雀東南飛》等。

“地理”這個話題特別大,我們講的是其中一個最基本的技能——閱讀地圖。研究歷史就是要閱讀地圖,這樣才能發現政治、軍事和文化行為背后的原因。像之前很火的《明朝那些事》,大家看過之后,會知道明朝都發生了什麼事,但為什麼會發生,如果不看地圖就未必能明白。比如為什麼要設置九邊?為什麼山海關一丟明朝就完蛋了?它的地理位置為什麼那麼重要?如果不看地圖永遠無法理解。

今天我就以讀圖的方式給大家解釋一些歷史事件。歷史事件非常多,我們姑且劃定范圍在四大名著中。我們知道《三國演義》的母本是《三國志》﹔《西游記》的母本是《大唐西域記》﹔《水滸傳》是以宋江三十六人為基礎,所以四大名著中有三本是改編的真實歷史事件。隻有《紅樓夢》算是古風架空,那麼我們就從《三國演義》、《西游記》、《水滸傳》來進行讀圖說歷史。

關羽雖然武功蓋世,義薄雲天,但方向感確實很差

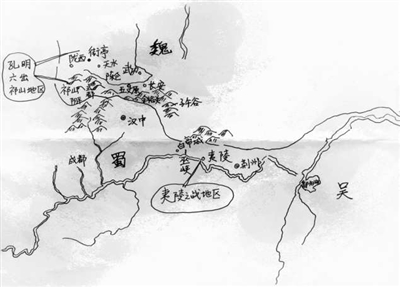

我們先從《三國演義》的一件小事講起。三國的武將關羽暫降了曹操,幫他誅顏良斬文丑,算是報恩。但他一聽說劉備在河北,便辭別曹操,護送兩位嫂子,千裡走單騎,過了五關,斬了六將,最終見到了劉備。但是按照故事來看地圖,就會發現有一些不對勁兒。

當時關羽在許昌辭別曹操,曹操賜他的美貌丫環和“上馬金,下馬銀”都沒帶,騎著赤兔馬就走了。關羽要去河北,其實去河北隻要從許昌一路向北就可以了,但他第一關卻是去的東嶺關。東嶺關在哪兒?它位於現在河南禹州西北方向的白沙水庫,這兒有一條從丘陵中穿過的古道從許都通向洛陽。洛陽在西邊,本來一路往北的道兒,關二爺不知道為什麼直接先奔西邊去了。

關羽在東嶺關斬了孔秀,一路奔洛陽而去,到了洛陽才發現走錯了,要去河北卻走到西邊來了,於是在洛陽斬了韓福和孟坦,然后說,這樣不行啊,我得往回走,於是就往回掰。掰到哪兒呢?汜水關,也就是現在的汜水鎮。

也許汜水關沒有那麼有名,但它還有一個名字,叫虎牢關,當年三英戰呂布就在虎牢關。羅貫中把它寫成了兩個關,其實是一個關。這個地方非常重要,是交通要道。汜水關南連嵩岳,北瀕黃河,隻有這一條路可以通到關中,這個地方叫“泥丸可封”,一個小泥丸就能把它封住,古來是兵家必爭之地。

關羽在洛陽,看了看方向,說“不行,我得往回走”,到了汜水關。卞喜可能說了一句:關將軍是不是走錯了?就被斬了。汜水關后面是滎陽,王植也說錯話了,照樣被斬。來到黃河渡口,秦琪追上來,關羽又把秦琪干掉了。

過了黃河渡口,一路奔袁紹駐地去,路上碰到了孫乾,孫乾告訴他:關將軍你走錯了,我家主公已經往南去了。關羽問:去哪裡了?孫乾答:汝南。關羽又問:汝南在哪兒?孫乾說:汝南在許昌之南。你想想,好不容易到了這地方劉備又往南去了,沒辦法,關羽又往南去。到了古城碰到張飛,最后到汝南才與劉備會合。如果看地圖的話,關將軍走出了一個三角形,這完全就是隨機路線。所以說,關將軍雖然武功蓋世,義薄雲天,但方向感確實很差。

夷陵之戰劉備被火燒連營七百裡,劉備為何會出此昏招?看看地圖就知道了

接下來給大家解釋一下“夷陵之戰”,也叫“猇亭之戰”。《演義》裡說,劉備在關羽死后,聲稱要為其報仇,帶著浩浩蕩蕩七十一萬蜀軍,打到猇亭的時候和陸遜杠上了。劉備沒辦法,連營七百裡,最后被火燒連營,打回到白帝城。我看的時候就有一個疑問,劉備打了一輩子仗,他怎麼會選擇連營七百裡這種昏招?其實看看地圖就明白他為什麼這麼做了。

猇亭在哪裡?在現在的宜昌,夷陵在猇亭上面一點。劉備的進攻路線是沿著三峽走的,但是從地形圖上看,三峽兩岸全是山地,沒有任何地方可以讓劉備的軍隊展開,直到猇亭這裡才稍微有一些空隙。也就是說隻有到猇亭和夷陵這兩個地方,劉備才有可能把兵完全展開。

而陸遜一直退,退到猇亭就無路可退了,死守不出,為什麼?因為猇亭前面全是山地,過了猇亭就是宜都市。宜都這個地方被稱為“鄂西咽喉”、“三峽門戶”,也就是說三峽的險峻地帶和鄂西的山地地帶過了這裡就漸漸變得平緩了,直通江漢平原。

如果劉備打出猇亭來到平原地區,那就如入無人之境,想怎麼打就怎麼打,想往哪兒去就往哪兒去了。因此,陸遜隻有守在猇亭才能守住劉備,所以到了這裡,陸遜再也不能退了,隻能死守。而劉備的兵力這時就隻能呈“一字長蛇陣”排布在三峽兩岸,連營七百裡。換了任何一個將領,帶兵打到這裡也隻能這樣排兵布陣,沒有別的辦法。

火燒連營之后,情況徹底反了過來,變成劉備帶著兵,沿長江一路后撤,陸遜在后面追,一直追到白帝城。你想想劉備多不容易啊,白帝城三面環水,易守難攻,它的位置跟猇亭差不多,過了白帝城,山勢也慢慢減緩,地形變得開闊,進入四川盆地,因此劉備也隻能退到這兒,再不能后退了。

戰役雙方的將領,為什麼這樣排兵布陣?為什麼選擇這幾個地方來作為最后防線?是無奈之舉還是失誤?我們從地圖上都能看得一清二楚。

諸葛亮北伐這麼一場大戲,如果有一張地圖在心裡,就會對他的苦心孤詣有深切體會

接下來我們說一個重頭戲。通過圖就能看出諸葛亮多不容易了。諸葛亮在漢中平原舉兵,下面是大后方四川。往北看,諸葛亮要面對的有渭河平原,還有關中和整個隴西,但中間橫亙著秦嶺。諸葛亮的目的是打到長安。他首先要做的就是要越過秦嶺,隻有越過這個天險后才能進入魏國的腹地。

秦嶺該怎麼過呢?秦嶺的路從古至今沒有變過,只是如今路況好了一些。秦嶺西邊有一條路,從漢中洋縣一路到戶縣,過秦嶺出戶縣,再走30多公裡,就是長安。這條道路在古代非常有名,叫“子午谷”。大家應該聽過“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來”,這荔枝就是走“子午谷”這條捷徑運進長安的,這就可以証明這條路確實是一個入魏的“快速通道”。因此當時魏延就提議:這條路別人想不到,我們從這裡攻入便能出其不意。但諸葛亮不敢,他對魏延說,從子午谷出去是方便,但如果遇到變故,再想回來就難了。他要求穩。

子午谷旁邊還有一條道,非常曲折,叫駱儻道,南邊是駱谷,北邊是儻谷,也非常難走,從周至縣和武功縣這一片區域出來。駱儻道往西有一條褒斜道,這條路更小,在現在都不是國道,沿著太白縣彎彎曲曲連著漢中和魏地。有一條比較好走的路,叫陳倉故道,這條路比較長。還有一條更長的路,往西邊繞路,沿著隴西大道,一路打到天水。

諸葛亮的抉擇就是選擇哪一條路,是走短而險的捷徑還是長而穩的大道,魏延選擇的是最短的路,而諸葛亮選擇了隴西大道。第一次北伐諸葛亮派趙雲走褒斜道,吸引住曹軍的注意力,然后自己帶大軍去打天水,非常成功,天水三郡(隴西三郡)都歸降了,整個隴西地區基本上都屬於蜀國了。這時魏國緊急把張郃從東南地區調回來,扑向天水。但咱們看地圖就知道,張郃若要救援天水,他面對的是隴山,隴山在秦嶺以北,南北走向,恰好把隴西地區和渭河平原隔開,成為一道圍牆。要救援隴西必須翻越這座山,但是這座山的關卡已經被諸葛亮牢牢控制住了,關卡叫做街亭,守將叫馬謖。“街亭雖小,關系重大”,諸葛亮再三囑咐馬謖,一定要守住街亭,以防形成與張郃決戰的態勢。因此當馬謖失了街亭,張郃進入隴西后,諸葛亮就退了,第一次北伐失敗。

第二次北伐,諸葛亮直接打到了寶雞,也就是原來的陳倉。但是被陳倉守將守住,退了回來。第三次諸葛亮並沒有走隴西,而是打了武都、陰平。第四次,諸葛亮再次選擇了隴西,這回沒有碰到張郃,碰到的是司馬懿。雖然打敗了司馬懿,但是自己也沒糧食了,死守多天以后又退了回來。第五次非常關鍵,改走褒斜道,從漢中一路往北,沿著太白縣去往秦嶺。從這一次就可以看出諸葛亮已經自我感覺時日不多了。因為諸葛亮本人非常謹慎,他能走穩妥的路就絕不會冒險,他這樣選擇說明他認為如果再不這麼做,成功的幾率會更小。

《三國演義》裡司馬懿說過一句話:諸葛亮從褒斜谷出來,如果去武功山,我軍危矣﹔如果去五丈原,咱們可以高枕無憂。這句話史書裡也有,原話不太一樣,但意思差不多的。他為什麼說這句話呢?從武功縣和五丈原這個口出來之后一西一東,既可以去五丈原,也可以打到武功縣。那麼諸葛亮為什麼選擇五丈原不選擇武功縣呢?因為武功離長安很近,隻有70多公裡。如果諸葛亮打到武功縣,司馬懿將面臨一個難題:我必須要跟他作戰,沒有辦法。因為如果諸葛亮打到離長安這麼近,政治壓力就會把他壓垮,隻能跟諸葛亮決一死戰,這正中諸葛亮下懷。但如果諸葛亮走五丈原呢?五丈原在渭水最狹窄的地方。到了五丈原,諸葛亮隻有兩個選擇,一個是回頭打,打開隴西大道再往西打。還有渡過渭水,向北打,佔領岐山。司馬懿就可以跟他慢慢耗了。

當時司馬懿做了一個很重要的決定:他派郭淮死守在渭河北岸,自己率領大軍死守在東邊,另外派人在西邊死守,等於是三路主力將諸葛亮死死堵在了五丈原,壓著諸葛亮必須出兵。諸葛亮死活不退,在五丈原屯田跟司馬懿耗,很可惜最后沒有耗過,丞相在五丈原禳星歸天。整個諸葛亮北伐這麼一場大戲,如果我們有一張地圖在心裡,就會對他的苦心孤詣有了解了——丞相那是真不容易啊。

觀眾互動

問:關於剛才說水滸,前邊北方地名全錯了,后邊南方地名全對了,有種說法說不是一個人寫的。

馬:也有這種說法,其實除了曹雪芹,另外三部作者到底是誰一直都還有爭議。這些著作都是長時間演變而來,參與創作的人很多。

問:我想代表很多您的粉絲問您一個問題,您在寫《我在江湖》的時候心裡怎麼想的?有沒有一個預想的結局?

馬:當時我還年輕和大家年紀差不多大。那時我在新西蘭上學,坦白地講,寫的東西難以為繼,當時在玩游戲,就想了一個這樣的辦法結尾了。

問:你看書有什麼標准嗎?

馬:看書要看心態,什麼書都看,都覺得可以。對我影響最大的幾本書是《西游記》,還有王小波先生的《2010》。這本書很少被提及,好處沒法跟大家說,是黑色反諷的小說,推薦大家去看。國外的我喜歡看茨威格、馬克·吐溫的。

問:孫悟空每次不管是去請龍王還是化緣都是往北去,為什麼總是往北呢?

馬:往哪兒去其實都不重要,他速度快嘛。

本版投稿郵箱:bqfkwm@163.com

施耐庵是南方人,他說北方事的時候立即犯各種歷史地理錯誤

《水滸傳》寫人寫得非常好,但它也有一個毛病,作者施耐庵是南方人,他說北方事的時候就立即犯各種歷史地理錯誤。羅貫中在三國裡犯過這個錯誤,吳承恩在西游記裡也犯過這個錯誤,但都不像施耐庵錯誤犯得這麼密集。

舉例子啊,戴宗從梁山去薊州辦事。薊州在哪兒?就是現在的北京。梁山是現在濟寧的西北方向,叫梁山縣,水泊梁山就在那兒。他怎麼去呢?很簡單,直接去就完了。但書上怎麼寫的?“當日戴宗別了梁山眾人,取道往冀州來,把四個甲馬拴在腿上,作起神行法”,神行太保嘛,一路到了沂水縣界。沂水縣在梁山縣的東邊,他腿走得快,但是方向感不怎麼樣,畫了一個大三角。

還有,武鬆當時在滄州柴進那兒,說我得回家看我哥哥。他哥哥在河北清河縣,清河縣在德州往河北之間,可武鬆打老虎的地方,卻是在山東陽谷縣。本來他是要去河北清河的,結果先跑到山東打了隻老虎,這路錯的也夠可以。

還有宋江,宋江當時在巨野縣,在濟寧和菏澤之間,發配江州,江州就是現在的江西九江,往南走就行了。梁山在濟寧北邊,宋江一路走著走著,走到了梁山腳下,就不知道為什麼本該往南的結果往北去了,那兩個押著他的人還跟他一起走。可能是劇情需要才走這麼一趟吧,所以水滸英雄特別慘,他們要走很多冤枉路。

還有最重要的一個事,當時吳用他們謀劃劫持生辰綱。生辰綱是楊志帶隊,從大名府一路奔開封去,本來一路南下,直線就行,不用拐彎。可楊志偏偏要繞到山東,再奔開封,結果就在山東黃泥崗被劫了。你一個保安隊長,從河北押運貨物去河南,結果在山東境內被劫,渾身是嘴你也說不清楚啊。

可以看得出來,施耐庵為了讓劇情圍繞梁山發生,把所有人和事都往梁山周圍帶。所以現在有一個專門的學術考慮,因為后面宋江打方臘的時候,地名沒有任何錯誤,甚至哪裡有山包、水,哪兒有湖、河,去哪兒,沒有任何錯誤,這就証明施耐庵是南方人,所以他在北方犯的錯就很多。

小說中很多地名是虛構的,無法在現實中找到,但是有些地方有蛛絲馬跡可以了解

《西游記》脫胎於《大唐西域記》,但是它跟三國不一樣,西游記是奇幻題材,它很多地名是虛構的,比如烏雞國、女兒國、車遲國,沒辦法在現實中找到這些東西,但是有些地方還是有蛛絲馬跡可以了解的。例如唐長老從長安出發,“自貞觀十三年九月望前三日,一二日馬不停蹄,早至法門寺。”法門寺在長安的西邊,到了法門寺休息休息,再到鞏州城。鞏州又走了幾日,到了河州衛。河州衛是現在的臨夏回族自治州,最早的時候叫罕羌候邑。

到了這裡之后,正常的商旅應該一路往北,渡過黃河,然后一路向西,一直到西寧。到了西寧,就正式脫離了大唐的范圍,之后通向西域。還有另外一條路,臨夏回族自治州有兩道山脈,這一圈山脈擋住臨夏和一條古道,接下來就是一片平原地帶,因此這個地方很關鍵。所以唐僧去的時候有兩條路,一條路是從枹罕鎮一路往北,一條路是一路往南,往南這條路又分成兩叉,一路是到甘南那邊,一路到西北的積石山。

原文寫長老心忙,四更天,大概是凌晨2點左右就出發了。凌晨2點的時候月亮是在西邊的,如果像原文說的“迎著青霜,看著明月”的話,他不可能是往正北走的。不往正北走的話,隻有一條路就是往南。也就是說從枹罕鎮一出來唐長老就走錯了,本來應該往北去的,但是他往南去了。到了小說裡說的雙叉嶺,雙叉嶺有一條路通向甘南,一條路通向積石山,兩條路正好形成一個叉,這個地方現在叫做龍首山。

在雙叉嶺唐僧碰到了熊怪和虎怪,把他的隨從吃了。之后唐僧被太白金星所救,太白金星為唐僧指了路,唐僧舍身拼命,上了峻嶺之間。這裡很奇怪,如果太白金星給他指的路是對的話,往北走是一條很好的官道,應該沒這麼坎坷。唐僧認准一條路往西走,往西又被積石山脈擋住,所以他隻能一路向著西南繞過去,走到了小說中說的五指山。這個地方也找得到,現在叫達裡加山,海拔4635米。山上有一個五峰池,是個天池,周圍被五座山峰圍著,是不是和五指山很像了?

本版整理/胥晴 供圖/張青

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!