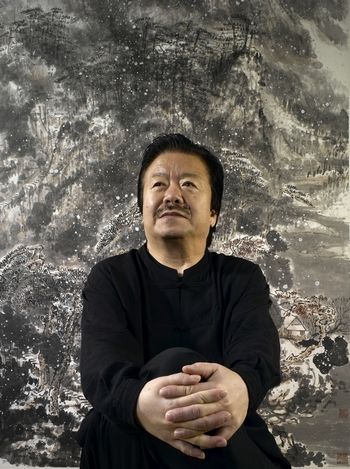

著名書畫家、鑒賞家崔如琢

“作為一個藝術家,要對當下的文化處境有清醒的認識”

崔如琢曾有過長期在海外生活的經歷。他說,正是這種“漂泊”,使他發現中華民族五千年的文明史有著很多得天獨厚的優勢,也激發了他對中西方文化的關系作更加深入的思考。

“我很早就出國定居,在美國、歐洲的各大博物館都參觀過。可繞了一圈以后,我發現我的最愛還是祖國的寫意繪畫,根還在水墨之中。”

總有些畫家問他:“你到美國那麼多年,畫的東西一看還是中國的,太純了。”可崔如琢不以為然,“實際上,與傳統相比,我的畫風還是有很大變化的,但主體沒變,也不能變,如果連主體都變了,還能叫中國畫嗎?”

“外師造化,中得心源。”在崔如琢看來,中國畫不是隻從技巧層面理解如何用筆用墨,更多的是在傳達一種精神、一種境界、一種哲學意蘊。

“我對中國文化是充滿自信的,這種文化自信源自我對傳統的研究,我們有幾千年的文明史,和悠久的繪畫史。人們從中國畫‘筆墨’中所能感悟到的那種‘技進乎道’的東西,西方人未必能夠深刻感悟。”崔如琢說。

一種悠久、深厚的文化傳統背景,對於一個畫家的成長,無疑是天賜的裨助。但這並不意味著每個沐受著這種“根文化”的藝術工作者,都會由此產生出秉承這份豐富饋贈的幸運感和自豪感。

西方藝術在國際市場上佔主流地位,這對中國藝術領域的影響是不言而喻的。崔如琢憂慮:“對於外來文化,中華民族從來都有著一種兼容並蓄的雍容大度。可時至今日,這種恢弘氣度與開放精神,正日益弱化。不少知識分子面對西方的沖擊,對我們的傳統文化所採取的是一種虛無主義態度,因為他們覺得中國落后、西方先進,故一味地盲目崇拜,盲目向往。”

“外來藝術我們可以從事和發展,但是我們的藝術定位,我們現在到什麼高度,我們自己應該清楚。這一點,我們的很多學者,包括美術青年、我們的后輩不見得很清楚。”學習西方的東西,能不能學好,學到超越西方?崔如琢認為,這裡需要打個大問號。

他曾游歷世界各國,眼中所及便會覺得目前中國的很多洋式建筑,往往只是學了人家的皮毛而未得精髓,難免效顰之譏,繪畫亦是如此。

“東西方繪畫在文化精神上有著本質性的差異。作為一個藝術家,必須對中西方文化的發展狀況和基本脈絡有一個全面的了解,對當下的文化處境有一個清醒的認識。唯有如此,才不會被趨之若?的潮流和時尚所左右。”

崔如琢作品《和平頌》

崔如琢還記得從苦禪先生游,最大的啟發不僅在繪畫技法,還有他對傳統文化那種深刻的理解。“我跟他學畫的時候,他說,白石老人講,‘學我者生,似我者死’,即不要表面上去學老師,要學傳統,學中國歷史。”

“我覺得我所有的智慧,都緣於強大的傳統文化背景。”崔如琢說:“從一個民族的文化意識來講,不管民族的歷史悠久與否,不管民族強大與否,都必須弘揚自己的主流文化,主流藝術。因為這是一個民族的自尊,一個國家的靈魂。”

“崔如琢先生有‘氣’,有擔當,這是一件非常重要的事情。”謝春彥強調。的確如此,崔如琢講中西方歷史文化差異,講藝術大師的闕如,講中國主流文化的發展方向及中西“雜交”文化等等,往往一語道破,旗幟鮮明。

“現在很多時候是用西方科學思維來改造中國哲學思維,培養的是美術工作者,不是藝術大師。”

“所謂的正本清源,是把中國丟失的東西,慢慢撿回來,把自己民族的文化歷史展現在世界面前。”

“一個民族如果失去了文化認同與文化自信,其后果是相當可怕的。不認同民族文化焉能自信?不自信何談創造?”

……

“我經常想”,崔如琢陷入沉思,“如果在今后的十年,我們的每一個藝術家,都在文化上有所建樹,我們就不只是GDP快速發展,更會以一個文化強國的姿態屹立於世界。要實現這一目標,尚有諸多困難。但隻要每一個人為此不懈努力,我想這個理想是能夠實現的。”

| 上一頁 | 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!