人民網北京12月2日電 (王鶴瑾)近日,“永遠的思想者——羅丹雕塑回顧展”在北京國家博物館開幕。據了解,此次展覽展出了羅丹博物館館藏的139件羅丹傳世名作,回顧這位被稱為“現代米開朗基羅”的偉大雕塑家的藝術歷程,是迄今為止在中國舉辦的最大規模的羅丹藝術展,也是中法建交50周年系列慶祝活動的收官之作。

奧古斯特·羅丹(1840-1917)是在中國享有很高知名度的法國19世紀雕塑藝術巨匠,他的作品主導了19世紀后半葉的雕塑史,並為20世紀西方雕塑開辟了全新的實驗性道路,當之無愧地代表著法國藝術的巔峰,他的代表作《思想者》、《青銅時代》、《地獄之門》等,堪稱家喻戶曉。然而,這些傳世之作在成名之前並不平坦,同樣遭受過旁人的冷眼,甚至受到法國學院派的抨擊。下面就讓小編為您揭秘這些作品背后的故事吧。

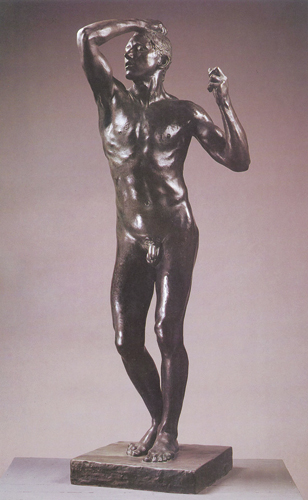

《青銅時代》(資料圖)

《青銅時代》創作於1876年,是羅丹依據真實人物塑造的男子裸體雕塑,手法寫實。作品中的主人公左手握拳,右手扶頭,面孔昂起作思索狀。他輕輕地踮起腳,做出欲邁步向前的姿態。他的眼睛似乎帶著朦朧的睡意,然而,他的身體是伸展的,整個雕塑充滿了青春活力,意味著人類剛剛從蒙昧、野蠻的狀態中解脫出來,逐漸具有了清醒的意識,即將進入文明智慧的新時期。這個雕塑不再出現希臘和羅馬雕塑家常用的夸張的大肌肉組織,體現了對傳統古典雕塑風格的革新。

由於這座雕像與真人一樣大小,又十分逼真,當時曾引起了許多人對羅丹人體藝術的誤解。官方評審團斷定《青銅時代》是從模特身上模印下來的而拒絕展出。羅丹提出抗議,美術院隻好派出評審團現場鑒定。羅丹沒有參照任何模特兒,當眾塑造了一個男性裸體。在這個即興創作的人像上,羅丹表現了他那精確的解剖知識和卓越的雕塑技巧,它無言地擊退了這場聲勢浩大的攻擊。這場斗爭也給羅丹帶來了更大的聲譽。

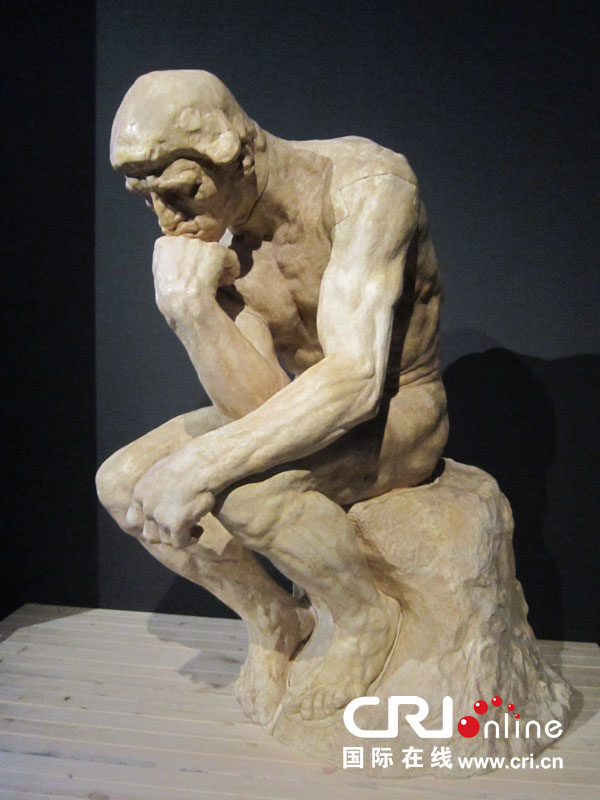

《思想者》(資料圖)

《思想者》創作於19世紀80年代,出自於《地獄之門》——為巴黎裝飾藝術博物館而做的大門。羅丹在設計《地獄之門》銅飾浮雕的總體構圖時,花了很大的心血塑造了這尊強有力的勞動男子形象。最初,羅丹打算把這尊雕塑放在未完成的《地獄之門》的門頂上,被一些淺浮雕圍繞著,這些浮雕取材於但丁的《神曲》。后來,羅丹將這位“思想者”獨立出來,放大了3倍。

這個陷入沉思的鋼鐵巨人將深刻的精神內涵與完整的人物塑造融為一體,展示了人體的剛健之美,同時也蘊含著深刻與永恆的精神。在羅丹的構思中,這位思想者便是《神曲》的作者但丁,他坐在地獄入口前,思索著生命的難題和人類生存的意義。

《地獄之門》(資料圖)

羅丹從40歲起開始創作《地獄之門》,並將主要精力投入到該作品的創作中,他每天工作十六七個小時,甚至更長,但是,他卻一直不太滿意自己的創作,直到他去世前一年還在修改。為創作《地獄之門》,他用了一年的時間閱讀但丁的《神曲》,塑造了近200個形象,展現了人類的情欲、恐懼、理想而不斷爭斗、折磨自己的種種感情。羅丹去世后,《地獄之門》是由巴黎羅丹博物館第一任館長最后定型的。1926年,應美國費城羅丹博物館之請,這件巨作澆鑄成青銅雕像陳列在該館,成為不朽之作。

(本文綜合:中國文化報、光明日報、千龍網、國際在線等)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!