■停在黃浦江上的太平輪

■1949年前后,上海十六鋪碼頭永遠擠滿了離開、逃亡的人群,很多人再也無法回到上海。

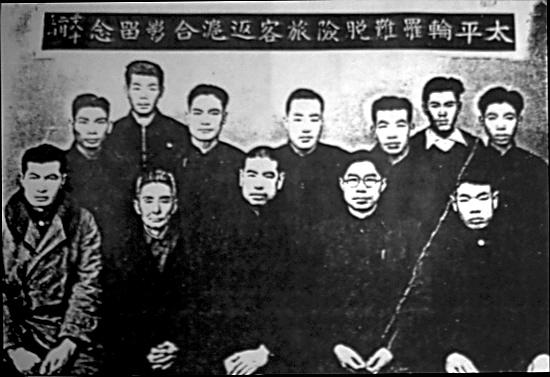

■太平輪失事后部分幸存者合影

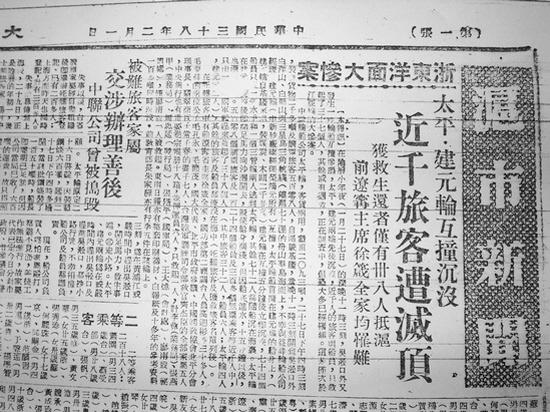

■1949年2月1日《大公報》的太平輪事件報道及部分遇難名單。

太平輪再次進入大眾視野,是在60年之后。借著《尋找太平輪》紀錄片的拍攝,《太平輪一九四九》書籍的出版,再加上吳宇森《太平輪》電影的上映,中國的“泰坦尼克號”事件,終於獲得了以訛傳訛的‘黃金船’之外的關注。那段令人扼腕不已的歷史,終於借助這些持續的努力,重新回到公眾記憶之中。

■張凱陽/文

1949年1月27日,除夕前日,歲暮天寒,一如北國的局勢。

其時,平津戰役進入尾聲,再過幾日北平就將易幟。南京政府兵敗如山倒,朝不保夕的恐懼感,從政府要員蔓延到普通民眾,國民政府卷金遠撤,國民亦惶惶不可終日。有門路的早已乘機,逃往遠離戰火的異國他鄉,沒有門路的,隻能在戰火中苟且偷生,夾在中間的,想方設法擠上如“太平輪”這樣的客輪。

這是農歷新年之前從上海駛往台灣的最后一班船,手持船票的隻有508人,而實際登船的卻過千,再加上貨物、機關文牘和銀洋,太平輪處於嚴重超載狀態。為躲避宵禁盤查,太平輪悄悄熄了燈,改變航線,全速行進,在舟山群島海域,與另一艘同樣在黑燈瞎火裡前進的建元輪相撞。建元輪隨即沉沒,太平輪卻未得到“太平”的庇護,冒險前行,力圖自救,可惜功虧一簣,最后得救的僅有36人。

那些因船太擠、生病,還有因孩子吐奶臨時退票躲過一劫的,或許慶幸於出發前的一閃念﹔而那些奮不顧身擠上客輪,以為有一處彼岸可以暫時棲息的人,不得不感慨命運弄人。而那些沒有客輪可擠的人,命運如何,歷史連嘆息的機會都沒有給。

大廈將傾,一艘客輪的沉沒,實在無足輕重。即便這艘船上不乏黨國政要,不缺機關文牘,還有大量的黃金銀洋,但在當時,這樣的海難隻能不了了之。雖然一個家庭,一個家族,一個時代的命運都陡然翻轉,但太平輪事件卻隻能猶如當初的沉沒一般消失在海底。

記憶是可敬又可怕的東西,它能在數十年上百年之后,仍讓人看到時代的乖謬﹔也能在不到短短一代時間,就讓人忘記過去的苦難。而這忘記,有時是不經意間發生的,有時則經過權力對記憶的刪削、改寫。

“太平輪”介於兩者之間。我們有太多的大事充斥於記憶裡,以至於大時代裡的個體的命運,淹沒在一個接一個的苦難裡。即便太平輪沉沒這樣絲毫不亞於“泰坦尼克號”的海難,也僅僅從屬於“國民政府帶領二百萬殘兵、難民來到台灣”這樣一句冷峻的描述。

導演吳宇森的“無關”聲明,猶如此地無銀,將“太平輪”的記憶處境展露無遺。一場大時代裡的海難,從來都不是一起普通的事故。它來自於時代,從屬於時代,然而卻超越了時代。六十五年之后的我們,重看這部歷史時,除了對命運無常的感慨,則滿懷對時代的唏噓,更能看透那場爭斗背后的代價,這正是經由個體記憶重構集體記憶的意義所在。

作為重構記憶的一種載體,電影能夠帶著人們重溫戰火紛飛的時代,身臨其境般重溫人性與命運的抉擇。但時代背景越大,電影就越容易迷失。歷史越是復雜,電影就越容易陷入淺薄。如果電影只是試圖在邊緣打回場,不願正視歷史的真實與殘酷,東施效顰般追隨泰坦尼克式的愛情痕跡,最終的作品隻會顯得不倫不類。

在時代的動蕩裡,很多人隕落於去往彼岸的路上,如黃土一般湮沒無聞。還有更多的人,以為那彼岸世界就要到來,在賠上自己的青春之后,才知道所謂的理想只是虛妄。

延伸

作家筆下的“太平輪”

一班船,成為了上一世紀的符碼,成為了少年青春的鄉愁

一九四九,對這一代的華人是個敏感的數字,戰火迷亂,兩岸相隔,記憶離散在許多台灣作家筆下。一九四九年離別故鄉,到了台灣落地生根六十年,悲傷哀怨,往往成為上一世紀的符碼﹔最后一班船,成了少年青春的鄉愁。有人一輩子沒有再回到故土,有人再回少年山河夢土,卻再也喚不回花樣年華。

太平輪曾在白先勇筆下,化為小說《謫仙記》的題材,《謫仙記》中曾寫到一位上海小姐李彤,因太平輪出事,父母都遇難的情形,之后被上海謝晉導演改編成電影《最后的貴族》。

二○○七年春天,與曹又方在上海相約吃飯,她說要寫部小說,構思把太平輪背景放入。回台灣后,我把太平輪相關剪報資料寄到她珠海住處,相約哪天再多聊些太平輪往事﹔可惜她二○○九年春日辭世,我們來不及一起再賞桐花,也不知道太平輪的小說,她寫完了嗎?

一九五○年代女作家徐鐘佩,曾經生動地描述了搭乘太平輪的經驗:

“太平輪是一個黑黝黝的大黑洞,人一下洞,就有一股異味扑鼻,地下又臭又酸,原來是艘貨船改裝。”

夏祖麗說,她們全家是坐中興輪到台灣,她的丈夫張至璋全家也是,只是當時年紀小,不復太多印象。她的大哥夏烈說,她們全家坐中興輪,但是父親何凡早年許多精彩照片、參加比賽得獎的獎牌,全跟著太平輪沉落海底了。他們的母親林海音,卻細心保留了中興輪船票及一篇陳述他們初到台灣的短文。

許多作家都曾描述離開大陸的最后一眼,如軍中作家王牧之、王鼎均,都曾敘述過別離惆悵。司馬中原是在一九四九年五月十二日下午,坐上最后一班“大江輪”商船,在共軍的炮火射擊下,仍往台灣航行。他形容上船時:

“當時雨落得很大,炮火卻不斷盲射而來,碼頭北面是大片廣場,廣場上幾乎排滿了裝甲軍車……我被安排在船腰上空的一艘救生艇上,視界廣闊,空氣很清爽,但離開烽煙滾滾的大陸,心裡卻很淒傷。”

回首六十年前,來不及到達台灣、葬身海底的魂魄,早已隨巨浪舞動向天﹔洶涌潮水,將陳年往事滾向遠方。天,望不見盡頭﹔海,看不見彼岸。所有的幽怨,化為沉香,期待著下一輪太平盛世!

(節選自《太平輪一九四九》,張典婉/著)

“太平輪事件” “太平輪事件”發生於1949年1月,由大陸駛往台灣的中聯輪船公司輪船“太平輪”因超載、夜間航行未開航行燈而被撞沉,導致船上近千名紳士、名流罹難。這一事件曾被稱為“中國的泰坦尼克號”。

圖片來源:上海檔案館

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!