12月2日,段月萍在南京家中翻閱南京大屠殺資料。圖/新華社

《南京大屠殺圖錄》

《拉貝日記》

《南京大屠殺》/徐志耕

明天是首個“南京大屠殺死難者國家公祭日”,與這一歷史事件相關的書籍也集中出版,比如《南京大屠殺全紀實》《南京大屠殺辭典(第一卷)》《1937南京記憶》等書。南京大屠殺紀念館原館長段月萍女士接受京華時報採訪時,向讀者推薦了一些經典書來了解這段歷史。她說:“現在生活好了,要讓年輕人知道過去的苦難,從目前的教育上看還是很艱巨的。”

京華時報記者田超

史料圖文類

通過圖集直觀了解事件

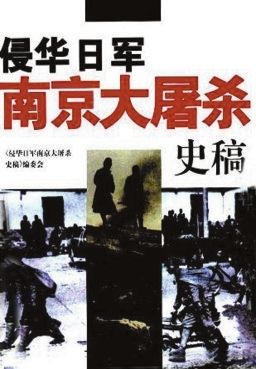

在國家公祭日臨近之日,南京大屠殺紀念館原館長段月萍參與編纂的《南京大屠殺辭典(第一卷)》問世,她從上個世紀80年代初就研究南京大屠殺工作,至今筆耕不輟。回顧“南京大屠殺”相關書籍的出版史,她認為這同樣是一段挖掘史、回憶史,“1987年,南京古籍出版社出版的《南京大屠殺史稿》,大概有20萬字,這是我們國家出版的第一本全面介紹南京大屠殺的專史,內容比較淺顯簡潔,普通讀者閱讀還是比較好的。”

1995年,孫宅巍、陳娟、胡菊蓉和段月萍四人編寫出版的《南京大屠殺》,相比之前的《南京大屠殺史稿》要更豐富一些。段月萍說:“近些年還有不少史料問世,像南京大學出版社的三冊《南京大屠殺全史》,這個對研究者來說很有用,后來他們又出了一本《南京大屠殺簡史》,適合普通讀者閱讀。”

除了文字史料,段月萍認為,一些畫傳、圖集也可以幫助讀者更直觀地了解事件本身。“比如江蘇古籍出版社出版的《侵華日軍南京大屠殺圖集》,都是一些記錄日軍暴行的圖片,大多是日本自己拍攝的。”此外,南京大屠殺紀念館還編輯出版了《南京大屠殺圖錄》,全書用七個部分,全景再現了南京大屠殺的慘烈圖景,也展示了國際友人對南京人民的人道主義救助等。

紀實文學類

帶感情的訴說更打動人

提到紀實文學類,段月萍首先向讀者推薦了軍旅作家徐志耕寫的報告文學《南京大屠殺》。她說:“1986年,徐志耕到紀念館來找到我,說他要寫本報告文學。我們提供給他1000多份幸存者的名單,他就根據名單做了採訪調查。所以,他的這本報告文學主要以幸存者訴說為主,因為徐志耕是帶著感情寫的,所以這樣的文字更容易打動人。”

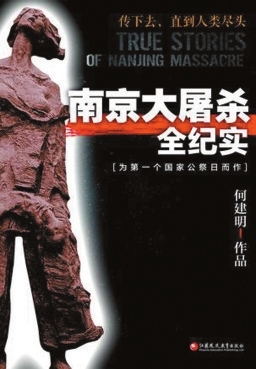

前不久,中國作協副主席何建明為“國家公祭日”而創作的《南京大屠殺全紀實》也出版了,該書注重全面性和客觀性,在收錄被害者親述史的同時,還記錄了很多從日軍口中及第三方的視角講述的經歷。段月萍說:“何建明寫的也還好,引用的史料比較多,用史料和文學的形式結合來寫的。他和徐志耕寫的方式不同、角度不同,各有千秋吧。”

此外,段月萍還提到美籍華裔記者張純如寫的《南京大屠殺》。“張純如來南京調研時,我帶著她去看了南京所有的碑,一塊兒去訪問了很多幸存者。她了解和記錄南京大屠殺本身的史實並不多,她記錄的南京大屠殺主要是給外國人看的,她是用外國人的思維寫的,也蠻好。”

日記証言類

三本“日記”見証那段歷史

問及日記、証言類的書籍,段月萍特別提到了《拉貝日記》《魏特琳日記》和《東史郎日記》。她說:“《拉貝日記》大家比較熟悉,他是南京國際安全區主席,記錄的安全區的事實很詳細。還有魏特琳的日記,她是在金陵女子文理學院保護難民和女學生,主要是保護婦女和兒童為主。對於如何阻止日軍去學校強奸學生,這些記錄很具體。”

《東史郎日記》記錄了日本士兵東史郎在1938年10月至1939年9月間,隨日軍第16師團步兵第20聯隊入侵中國華中地區的見聞。段月萍說:“他是作為加害者,從一個士兵角度,把過去做的懺悔的事情記錄下來,也值得思考。”此外,南京大屠殺紀念館在上世紀90年代還編輯出版了《侵華日軍南京大屠殺幸存者証言》,該書是由315位親歷南京大屠殺幸存者証言文字編輯而成的証言集,這些幸存者以親身受害經歷哭訴了日軍的暴行。

談到今后的學者應該如何研究、創作這一題材,段月萍說:“有些書籍史料太多,自己的觀點比較少。我建議今后寫南京大屠殺的作者,應該把史料消化,這樣語言就比較生動。”

《南京大屠殺史稿》《南京大屠殺全紀實》《南京大屠殺》/張純如

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!