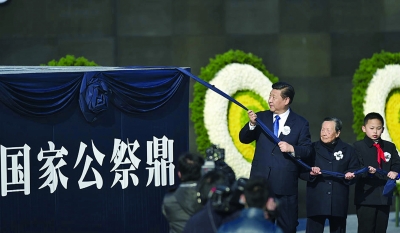

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平與85歲的南京大屠殺幸存者代表夏淑琴、13歲的南京大屠殺死難者遺屬阮澤宇為國家公祭鼎揭幕。中新

南京大屠殺死難者國家公祭鼎銘文

泱泱華夏,赫赫文明。仁風遠播,大化周行。

洎及近代①,積弱積貧。九原板蕩,百載陸沉。

侵華日寇,毀吾南京。劫掠黎庶,屠戮蒼生。

卅萬亡靈,飲恨江城。日月慘淡,寰宇震驚。

獸行暴虐,曠世未聞。同胞何辜,國難正殷。

哀兵奮起,金戈鼉鼓②。兄弟同心,共御外侮。

捐軀洒血,浩氣干雲。盡掃狼煙,重振乾坤。

乙酉既捷,家國維新。昭昭前事,惕惕后人。

國行公祭,法立典章。鑄茲寶鼎,祀我國殤。

永矢弗諼③,祈願和平。中華圓夢,民族復興。

①洎(j?)及近代:意指到了近代。洎:到。

②金戈鼉(tu?)鼓:意指金色的戈鼉皮的鼓。鼉:揚子鱷。

③永矢弗諼(xu?n):語出《詩經·衛風·考盤》,意指永不忘記。矢:發誓。諼:忘記。

南京藝術學院設計學院院長鄔烈炎率領的團隊參與了“國家公祭鼎”的器型、鼎身和底座紋飾設計。

“國家公祭鼎”的底座,由東南大學建筑學教授、博士生導師、建筑技術科學系主任張宏率領的團隊設計制作。

“國家公祭鼎”由中國金陵古藝術青銅研究所採取傳統青銅鑄造工藝制作。

南京大屠殺死難者

國家公祭鼎記事

一九三七年十二月十三日,侵華日軍在中國南京開始對我同胞實施長達四十多天慘絕人寰的大屠殺,制造了震驚中外的南京大屠殺慘案,三十多萬人慘遭殺戮。這是人類文明史上滅絕人性的法西斯暴行。二0一四年二月二十七日,第十二屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議決定:將十二月十三日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。每年十二月十三日國家舉行公祭活動,悼念南京大屠殺死難者和所有在日本帝國主義侵華戰爭期間慘遭日本侵略者殺戮的死難者。二0一四年十二月十三日,中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨中央軍事委員會在南京市首次舉行公祭儀式。

國之重器公祭鼎

銅質的鼎身和銅質的底座重2014公斤,石質的底座重1213公斤,象征2014年12月13日舉行首次國家公祭。

13日是我國首個南京大屠殺死難者國家公祭日。當天公祭儀式上“國家公祭鼎”揭幕。

國家公祭鼎的規模與形制如何?由誰設計制造?鼎上銘文是何內容?設置國家公祭鼎的意義是什麼?

三足兩耳鼎 東周形制南京造

國家公祭鼎採用“三足兩耳”的器型,以在安徽壽縣出土的東周時期用來祭祀的禮器、最大的圓鼎“楚大鼎”(又稱“鑄客大鼎”)為原型,按等比例放大鑄造,既保存古代青銅器的古朴之美,宏偉壯觀,與侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館現有紀念碑、和平大鐘、災難牆等其他紀念物相協調,又與祝賀、慶典用的“大克鼎”“大盂鼎”“毛公鼎”等器型相區別。

據了解,鼎高1650mm,鼎上外口徑1266mm,內口徑1156mm,鼎耳高498mm,鼎足高915mm,底座為高450mm、長寬各2000mm的黑金沙石。銅質的鼎身和銅質的底座重2014公斤,石質的底座重1213公斤,象征2014年12月13日舉行首次國家公祭。

該鼎的設計還充分凸顯了“南京元素”,設計團隊包括中國金陵古藝術青銅研究所、南京藝術學院設計學院、東南大學建筑工業學院等。據設計者之一、南京藝術學院教授鄔烈炎介紹,鼎上頸部和兩耳側面紋飾以南京市常見綠色植物的枝葉為圖案元素,象征著綠色和平、生命重生;銅質底座部分鑄有南京標志建筑城牆圖案,象征首次國家公祭舉辦地;鼎頸部紋飾為傳統雷紋,鼎足上端採用犀角紋,足下端為象腿足形,兩足在前,一足在后,圓睛張目,粗獷有力,象征中華民族在歷史記憶中覺醒,為實現偉大復興的中國夢而努力。

“國家公祭鼎”的底座,由東南大學建筑學教授、博士生導師、建筑技術科學系主任張宏率領的團隊設計制作。銅質底座鑄有南京標志建筑城牆圖案,象征首次國家公祭在古城南京舉辦。

“國家公祭鼎”由中國金陵古藝術青銅研究所採取傳統青銅鑄造工藝制作。“從7月份接到鑄造任務到參與設計方案修改再到最終澆鑄成功,前前后后有近半年的時間。”金陵古藝術青銅研究所所長王豐陵向記者介紹說,鼎上的紋飾、文字都由手工雕刻完成。國家公祭鼎設計方案定稿后,金陵古藝術青銅研究所又用了一周的時間來鑄造,於11月27日最終完了公祭鼎的澆鑄和鑄造工作。

鼎上有160字銘文 287字記事

在國家公祭鼎正面,用駢文體寫成的銘文共160個字,魏碑簡體字,內容對仗押韻,立意內涵深刻、行文氣勢磅礡,與鼎渾然一體。描述了南京大屠殺給中華民族造成的巨大災難和對遇難同胞的痛悼、祭奠,以及南京大屠殺激發全民抗戰,中國人民最終取得勝利的歷程。

鄔烈炎介紹這一方面是青銅鼎的傳統,另一方面也考慮到魏碑簡體字較容易辨認。銘文由中宣部、江蘇省委宣傳部、南京市委宣傳部組織古文研究專家撰寫,經中央辦公廳修改,報中央領導審定。銘文描述了南京大屠殺給中華民族造成的巨大災難,表達了中國人民的憤怒和強烈譴責之情,對遇難同胞表示痛悼、祭奠之意。記述了南京大屠殺激發全民抗戰,中國人民最終取得勝利的歷程,表達了銘記歷史、警示未來,維護和平、圓夢中華的堅強意志和決心。考慮到祭器是古鼎,歷史文化積澱深厚,銘文採用“駢文”體來寫,講究對仗押韻,立意內涵深刻、行文氣勢磅礡,與國家公祭鼎渾然一體,體現歷史和文化的厚重感,增強了公祭的感染力、震撼力、歷史傳導力。

鼎的后側左右兩邊則鑄有記事,共287個漢字,楷體簡體字。詳細記載了立法設立“國家公祭日”和舉辦首次國家公祭的事實。

設置國家公祭鼎有三大意義

首個國家公祭日儀式上為何需要設置國家公祭鼎?意義是什麼?記者從權威部門獲悉,意義有三。

一是國家重器體現國家禮儀。鼎在中國傳統中是國家重器,是國家政權的象征,也是祭祀時重要的祭器和禮器。全國人大常委會立法設立“國家公祭日”,並首次以國之名為南京大屠殺死難者舉行國家公祭儀式,是體現國家意志的最高規格的祭祀儀式,以鼎紀念這一具有歷史意義的事件,有助於突出祭祀主題,體現國家禮儀,營造庄重氛圍。

二是鑄鼎記事紀念國家公祭。在中國古代歷史中逢有重大政治和社會事件,有鑄鼎記事的傳統。設置國家公祭鼎紀念設立國家公祭日和舉行首次國家公祭活動兩個重大歷史事件,符合傳統禮制,更能表達公祭活動銘記歷史、警示未來的現實意義。

三是鑄鼎銘史強化歷史記憶。南京大屠殺是日本帝國主義侵華諸多暴行中最集中、最典型、最有代表性的一例,是中華民族歷史上的巨大創傷,是中國人永遠無法忘記的歷史之痛。古之以鼎記事,今之鑄鼎銘史,設置國家公祭鼎並永久陳列於侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內,無論對歷史記事,還是凝固社會記憶,都將起到積極作用。

綜合新華社 新京報等

揚子晚報記者對話設計者

紋樣設計制定了20余稿

揚子晚報訊(通訊員 藝萱 記者 楊甜子)在昨天的公祭儀式上,高1.65米、重2014公斤的三足圓形銅鼎備受關注。記者了解到,公祭大鼎出自南京設計,南藝設計學院院長、博士生導師鄔烈炎教授,青年教師徐旻培、吳映月、李樹,工業設計學院研究生張栩平等組成的師生團隊共同承擔了“國家公祭鼎”的體量、圖案紋飾、文字、底座設計以及整體藝術效果設計工作。

“國家公祭鼎”以1933年在安徽壽縣楚王墓出土的“楚大鼎”為原型,鼎身古銅色,以顯庄重與肅穆。“國家公祭鼎並不是對楚大鼎的簡單放大,而是在借其神韻的同時,考量了場地大小、人群身高以及臨近紀念性建筑的比例協調性等多方面因素。”鄔烈炎告訴記者,“銘文是公祭鼎設計后期的關鍵部分。在字體的設計上,考慮到了現代人對字體的辨識力,設計團隊選用了以魏碑和小楷記事文結合的方式呈現銘文。”

“關於國家公祭鼎的紋樣設計,設計團隊制定了二十余稿,考慮了避邪、梅花、雲錦等代表南京歷史地理文化的多種圖案元素。”主要設計者徐旻培說,“設計團隊歷經了兩個月的艱苦工作,日思夜想,反復修改,我們秉持著從地方性到共性,從復雜性到簡單性的設計理念最終成功完成了國家公祭鼎的設計方案。”設計學院黨總支書記吳含光表示,在創作過程中,江蘇省委宣傳部有關領導高度關注設計進程,多次聽取設計團隊工作匯報,校黨委書記管向群教授向設計團隊提出了許多頗有建設性、指導性的意見和建議。

他倆和總書記一起

為國家公祭鼎揭幕

“活了80多歲,還從來沒有像今天這麼激動過。”85歲的南京大屠殺幸存者夏淑琴說,“能與總書記一起揭幕公祭鼎,能親眼看到國家舉行公祭儀式,我真的非常激動。”在首個南京大屠殺死難者國家公祭儀式上,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平為國家公祭鼎揭幕。站在總書記身旁的,是85歲的南京大屠殺幸存者代表夏淑琴和13歲的南京大屠殺死難者遺屬阮澤宇。

夏淑琴:歷史選擇的“見証人”

在100多位南京大屠殺幸存者中,為什麼是夏淑琴作為代表揭幕國家公祭鼎?在77年前的那場人間慘劇中,8歲的夏淑琴失去了7位親人。1937年12月13日上午,一隊日本兵闖進她位於新路口5號的家中,轉瞬之間,九口之家就剩下了8歲的她和4歲的妹妹。

“當時我躲在床上的被子裡,由於恐懼,嚇得大哭,被日本兵用刺刀在背后刺了三刀,當時就昏了過去,不省人事。也不知過了多久,我被妹妹的哭聲驚醒,看到周圍全是親人的尸體,我們倆哭喊著要媽媽……”夏淑琴回憶道,姐妹倆靠家裡僅剩的炒米、鍋巴活了下來,14天后才被收養。

冥冥之中有天意,不幸的夏淑琴被歷史選中。時任國際紅十字會南京委員會主席以及南京安全區國際委員會委員的美國牧師約翰·馬吉用一架16毫米的攝影機,記錄下了日軍瘋狂屠城的情景。片中,馬吉牧師也拍下了南京大屠殺幸存者李秀英、夏淑琴等人當年的鏡頭,使得她們也都憑借這部紀錄片,成為不容置疑的歷史見証人。

因“經歷了磨難並為歷史作証”,12月9日,85歲的夏淑琴獲得侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館頒發的“特別貢獻獎”。她是第二個獲得這一獎項的幸存者。 據新華社

阮澤宇:13歲的遇難者后人

揚子晚報訊(記者 楊甜子 王璟)出現在公祭儀式上的還有13歲的少年,南京十三中紅山分校初一(6)班的阮澤宇。作為南京大屠殺死難者阮家田的第五代孫,南京大屠殺幸存者阮定東侄孫,阮澤宇獲得了為公祭日大鼎揭幕的機會。

昨天下午,記者聯系上了阮澤宇的媽媽。阮媽媽告訴記者,今年12月19日,孩子即將滿13歲。“一個月之前,侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的工作人員就聯系了我們,要了孩子的相關資料和照片。11月29日,我們接到了工作人員的電話,正式通知我們孩子被選上參加公祭儀式,和領導人一起為公祭大鼎揭幕。”

“為准時趕上公祭儀式,我前一天晚上就帶著孩子住在了侵華日軍大屠殺遇難同胞紀念館周邊。”阮爸爸透露,此前,他多次帶著阮澤宇來到紀念館,參與公祭活動的彩排,並參觀紀念館。

“我們常給孩子講祖輩的歷史,告訴孩子不要忘了過去。”阮媽媽說。阮澤宇的祖輩阮家田去世時年僅47歲。1937年阮定東家住在南京水西門上下浮橋附近的柳葉街。1937年12月,日軍轟炸南京時,把阮定東家住房連同店面一起炸掉了。阮定東的爺爺阮家田帶著阮定東及阮定東的父母、大哥、二哥,全家逃難,決定逃回江北老家。在逃難到燕子磯的江邊時,阮定東全家正准備上小船過江,卻被日軍追上。日軍用刺刀凶殘地刺傷了阮家田的大腿及腹部,阮家田當時鮮血直流,他忍著劇痛,緊緊地抱住和保護著阮定東,直到日軍走了。阮家田簡單包扎了傷口,強撐著上小船過了江。過江之后,阮家田就堅持不住了,無法行走。阮定東的父母回老家請人幫忙,總算將阮家田用門板抬回了老家,沒過幾天就去世了。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!

傾聽12.13幸存者的心聲

傾聽12.13幸存者的心聲