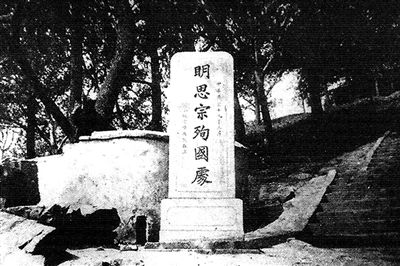

沈伊默手書“明思宗殉國處”石碑

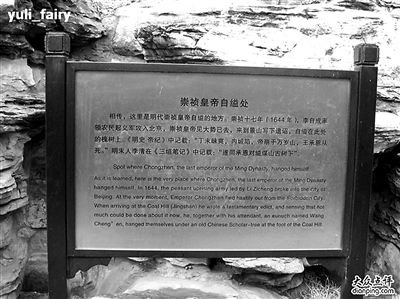

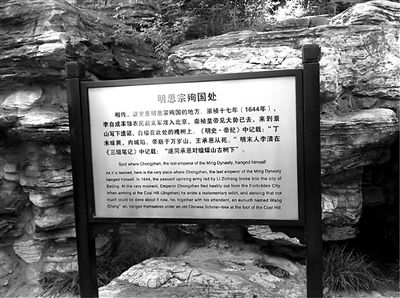

景山公園先后所立兩塊指示牌

明崇禎帝畫像

位於昌平西關的李自成像

◎孔勇

在北京景山公園裡,有一棵為人熟知的老槐樹,據說明朝最后一位皇帝崇禎在此自縊。樹的旁邊,矗立著兩座石碑。一座鐫刻“明思宗殉國處”六個大字,為1930年故宮博物院延請著名書法家沈尹默書寫勒成﹔另一座則是1944年由前清翰林傅增湘所作的《明思宗殉國三百年紀念碑》。值得注意的是,后人在為這一著名的旅游景點立指示牌時,從最初的“崇禎皇帝自縊處”,悄然變成了如今的“明思宗殉國處”。

對此,據景山公園管理處文研室工作人員介紹,上述指示牌改名發生在2011年前后,是在一位現已退休的員工建議下而改。究其原因,乃是為了與另外兩座石碑的有關表述相一致。但該工作人員也透露,“明思宗殉國處”的說法畢竟是特定時代的產物,與今日的環境不相符合,所以管理處計劃下次更換園內指示牌時,改回它的舊稱“崇禎皇帝自縊處”。表面上看,無論“自縊”,還是“殉國”,都是指崇禎皇帝自盡之事。但前者僅僅交代了自縊的行為本身,后者卻帶有強烈的褒揚色彩。這也促使我們繼續探究,從“自縊”到“殉國”,崇禎皇帝之死為何影響到了其后的三百多年?后人在紀念崇禎皇帝之死時又有著怎樣的初衷?

自縊

崇禎之死引發的山河巨變

“崇禎之死”究竟是“自縊”還是“殉國”,這還要從崇禎十七年(1644)三月十八日,以李自成為首的農民起義軍攻克北京說起。三月十九日,天未黎明,崇禎在司禮監太監王承恩的陪同下,來到景山自縊而死,維持了270多年統治的大明王朝由此滅亡。

作為明朝的第十六位皇帝,崇禎大概怎麼也不會預料到自己將會成為明朝的亡國之君。在他之前,像嘉靖、萬歷兩位皇帝,數十年不上朝,已經導致明朝內部政治腐敗愈發嚴重,外部來自后金的侵擾也逐步加深。反觀崇禎,即位之初便力圖革新吏治,處置了以魏忠賢為首的閹黨,“慨然有為”,給人帶來了一絲希望。怎奈國家積弊已久,縱然崇禎再努力,也已無力挽救危局。內憂外患的夾擊,最終促成了崇禎的自縊和明朝的滅亡。

與崇禎之死相伴出現的,是一幕幕的家國慘景。臨死之際,崇禎對周皇后說:“大事去矣,爾為天下母,宜死。”周后痛哭對答說:“妾事陛下十八年,卒不聽一語,今日同死社稷,亦復何恨。”隨即自縊而死。崇禎又傳旨給后宮嬪妃,要她們隨同自盡,並命太監將幾個兒子潛送出宮。面對自己的女兒長平公主,崇禎長嘆“爾何為生我家”,揮劍欲殺之。長平公主舉起手臂擋了一下,臂雖斷而性命得保。至於崇禎,他的自縊除了有太監王承恩跟隨之外,更有“自大學士范景文而下死者數十人”。直到三日之后,李自成部下才在景山發現了崇禎的尸身,並看到了他以血寫成的遺詔。其中說道:“朕自登極十七年,逆賊直逼京師……然皆諸臣之誤朕也。朕死無面目見祖宗於地下,去朕冠冕,以發覆面,任賊分裂朕尸,文武可殺,但勿劫掠帝陵,勿傷百姓一人。”雖然各類史籍對此記載不盡相同,但字裡行間都能看到崇禎的自責之情,並希望以一己之死而為天下百姓請命。

崇禎自縊的消息傳開后,在明朝士大夫群體間引起了強烈反響,一時之間紛紛自盡效仿者不計其數。關外的后金則打起為漢人“雪君父之仇”的旗幟,在吳三桂的引領配合下,進入山海關,擊潰了李自成農民起義軍。當年五月,福臨於北京稱帝,改年號為順治,正式建立了清王朝。至此,明清鼎革,王朝變色,一段新的歷史由此開啟。圍繞崇禎之死,雖然仍有許多疑點和爭論,但崇禎自縊之舉所代表的不苟且、不偷生等一些象征意義,則被后世反復提及,並加以紀念。

殉國

抗戰期間對明思宗的紀念

清朝建立之后,為了爭取漢人的支持,極力尊敬如崇禎等前朝皇帝。據說,清初曾將崇禎自縊的老槐樹定名為“罪槐”,並配有一副鐵鏈。同時規定,凡皇室人員經過此處,必須駐足觀瞻。之所以如此,一方面是對明朝滅亡的反思,另一方面也是對前朝皇帝的誠敬。

清朝滅亡之后,對崇禎的紀念非但沒有中止,反而隨著日本侵略的加深以及國內局勢的復雜化,得到了進一步加強。前述兩座碑之一的“?思宗殉國處”碑,書寫者是沈尹默。碑的右側上方題款為“中華民國十九年三月立”,左側下方題款則為“故宮博物院敬立”。有一個細節是,沈先生在書寫“?”字時,有意將左側寫為“目”,而不是通常使用的“日”字,以此來表示對當時日本的不齒和反抗。此后,隨著日本全面侵華戰爭的展開,對崇禎的紀念也愈加隆重,至1944年時達到高潮。

1944年,為農歷甲申年,也是明朝滅亡整三百年,注定將成為一個值得紀念的年份。先是郭沫若在延安的《解放日報》等報刊上連載了《甲申三百年祭》,通過梳理明朝的滅亡和崇禎之死,號召國內團結,一致對外。該文一經發出,即產生了廣泛影響。尤其關於李自成攻克北京后所犯錯誤的分析,也為后來中共戰勝國民黨、進入北平提供了歷史參考,因此受到毛澤東等人的高度重視。與此同時,由北平社會各界組成的“明思宗殉國三百年紀念籌備會”宣告成立,並計劃於該年三月十九日崇禎忌日前后,在景山舉行大規模的紀念活動。然而,當時華北政務委員會會長王克敏示意此事“應從緩辦”,致使相關的紀念活動沒有能夠開展。不過,通過籌備會的努力和爭取,當年仍在崇禎自縊之處新立了一座紀念碑,這便是《明思宗殉國三百年紀念碑》。碑文由曾任北洋政府教育總長的著名藏書家傅增湘撰成。在近千字的碑文中,不僅可以看到傅先生對明朝滅亡和崇禎之死的追溯,更能感受到他文字背后的深層內涵和關懷。

碑文開篇即贊嘆:“余嘗綜觀史籍,三代以下,得天下之正者,莫過於有明。”隨即對崇禎自縊致以崇高的欽佩和敬意,說他舍身殉國,留下血書為萬民請命,這一壯烈之舉理應受到后世崇奉。尤其值得稱道的是,在明朝滅亡之前,盡管有一部分大臣勸說崇禎南遷避難,但崇禎不為所動,死志甚堅,希望以此來報國家社稷。作者說這些,除了褒揚崇禎之外,還寓有強烈的現實意義。環顧當時,中國正遭受日本的侵略,北平仍被日本控制,與明朝亡國前夕的危難局面何其相似。因此,碑文隱含著的意思是,當權的國民黨政府也應該效仿崇禎皇帝,矢志抗敵,不畏艱難,而不是一味求緩,不思上進。正所謂“緬溯明祖開國之功,並闡思宗救民之旨”。一方面是對執政者的批評,另一方面也懷有深厚的寄托。

傅增湘的碑文,代表了日本侵略之下愛國人士們的迫切心情和追求,並通過對崇禎的紀念,來暗示抗戰到底的堅決信念。所以,該碑文也是民族精神的絕佳寫照。建國之后,雖然該碑因為貶低農民起義而一度“不合時宜”,連同沈尹默所撰碑石一起遭到毀棄,但它所承載的象征意義,無疑產生了深刻和廣泛的影響。崇禎皇帝的“殉國”行為,不僅得到后世的同情,也獲得了較為普遍的贊許與認可。

立場

“自縊”與“殉國”背后的不同內涵

仔細品讀傅增湘所寫《明思宗殉國三百年紀念碑》碑文,以及沈尹默所題“?思宗殉國處”六字,均將崇禎自縊稱為“殉國”,無疑都是在頌揚崇禎的“壯舉”。所謂“國”,自然是指明朝。因為在大家看來,崇禎是受到李自成的逼迫才會自縊而死。身為一國之君,崇禎此舉堪稱為國殉亡。

但換個角度來看,崇禎殉國造成的直接結果,便是明朝的滅亡以及后來清朝的建立。因此,置身清朝,倘若一味褒揚崇禎的殉國之壯烈,勢必會引起清朝統治者的忌諱。清朝前期,大量文字獄案的發生便往往因為其中含有追思前明、影射當下的內容。比如,提到明朝的服飾、史事,都可能被以大逆不道的罪名加以嚴懲。這也就可以理解,清朝的皇帝如順治、康熙等人,盡管一再表露出對明朝皇帝的尊敬,並加以祭祀,但並沒有放鬆對民間開展此類活動的控制。從清朝官方的立場看,崇禎“自縊”僅是用來形容崇禎皇帝死亡的方式,並沒有過分突出他“殉國”的重要內涵。還有另外一種情況,即通過崇禎自縊一事,將漢人的仇恨轉移到李自成身上,進而宣布清軍入關的合理性,為清朝建立提供足夠的依據。總之,有清一代對崇禎“殉國”的褒揚,多是停留在私下層面,官方雖也有肯定,但相比之下並不那麼積極。

到了民國年間,崇禎自縊一事重新受到關注,其意義也獲得了進一步抬升。尤其在上世紀三四十年代,日本侵略日益嚴峻,崇禎“殉國”所體現的堅毅、不懼等因素,成為戰時宣傳的必備條件。這從傅增湘所作的《明思宗殉國三百年紀念碑》碑文中,能夠明顯感受得到。除此之外,崇禎“殉國”之所以被凸顯,或許還應與近代以來民族主義的興起有著密切關系。早在晚清之時,孫中山等人為推翻清朝的統治,重新使用了明太祖朱元璋當年反對元朝時喊出的口號:“驅除韃虜,恢復中華”。滿漢之間的矛盾,在清末之時被重新構造起來。一個明顯的例子是,清朝滅亡之后,自殺殉清者並無多少,根本無法和明亡后出現的“自殺比賽”現象相提並論。這或許與滿漢矛盾之下,人們對清朝的認同不夠深刻有某種程度的關聯。

回到抗戰年間所立的兩座崇禎紀念碑,雖然它們的作者沈尹默、傅增湘均生於清朝,后者還曾中過清朝的進士,准確來說應該算是清朝遺民,但他們顯然沒有多麼濃厚的遺民情結。所以,傅增湘的《明思宗殉國三百年紀念碑》碑文中,已經毫不避諱地大加贊揚崇禎“殉國”一事,而不必顧忌其中言語是否會觸碰到前清的立場。這既是時過境遷造成的結果,也與明、清兩朝滅亡之后截然相異的氛圍有密切關系。

正如糾結於是“自縊”還是“殉國”一樣,崇禎死后的謚號也長時間內沒有定論。多爾袞加謚崇禎為“懷宗端皇帝”,順治時期則改稱為“庄烈愍皇帝”,同樣也有人因崇禎之陵為“思陵”而稱其為“思宗”,由此更見崇禎本身的復雜色彩。以清朝官方對崇禎的通稱“愍帝”來說,《謚法》的解釋是:“在國逢難曰愍,使民折傷曰愍,在國連憂曰愍,禍亂方作曰愍。”應該說,“愍”字准確概括和總結了崇禎一生。前人曾作詩說:“景山無好景,思宗卻可思”。卻不曾想,當眾口紛紛說崇禎時,又有幾人能真正理解這位昔日皇帝的憂患哀憐?當人們匆匆走過那棵古槐時,又是否注意過景山晚景中的那一抹血色殘陽?

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!