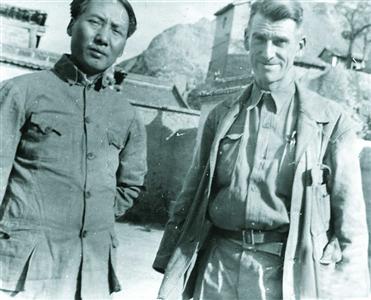

1938年5月,毛澤東與卡爾遜在延安。

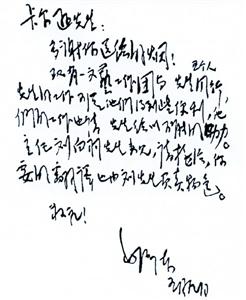

毛澤東寫給卡爾遜的便條。 (均資料)

本報記者 施晨露

“這批‘卡爾遜抗戰史料’不僅是首次披露,更重要的是它鮮活地反映了中國共產黨在全民族抗戰中發揮的中流砥柱作用。”昨天,在美國哥倫比亞大學東亞圖書館向上海圖書館捐贈館藏“卡爾遜抗戰史料”數字資料儀式上,上海圖書館館長吳建中這樣評價。

埃文斯·福代斯·卡爾遜畢業於西點軍校,曾於1927年、1932年、1937年三度來華,是第一位考察華北敵后根據地的美國軍事觀察員、第一位訪問延安的美國軍官。1937年至1938年間,卡爾遜對中國戰場的考察歷時約8個月,行程近4000公裡,越過日軍封鎖線三次,足跡遍及延安和北方所有抗日根據地。他會見了國共兩黨領導人和幾十名高級將領,經歷淞滬抗戰、台兒庄戰役等多場戰斗,全面了解正面戰場和敵后戰場。1940年,卡爾遜在紐約出版《中國的雙星》一書。

敵后戰場令他堅信:

中國人民抗日戰爭必將勝利

“大家都知道有這些資料,但從沒見過。”拿到首批數字化資料后,上海書店出版社副社長唐曉雲與延安抗大紀念館、河北邢台抗大陳列館、晉察冀革命根據地紀念館、晉綏邊區革命根據地紀念館取得了聯系,得到的反饋讓他十分感慨,“當時,革命根據地條件十分有限,卡爾遜保存的很多資料堪稱孤本。”其中,延安抗大文獻包括課程表、中國抗日軍政大學同學為抗大母校勸募委員會捐冊等,八路軍軍政資料包括署名為林彪的“本師干部軍事研究材料之一‘我簡述抗戰經驗的一個電報’”,八路軍學兵隊作息時間表、晉察冀軍區軍政學校教育課目表等。晉察冀邊區機關報《抗敵報》總共出版24期,目前國內存有的原報極其稀少,隻有兩份號外,卡爾遜搜集並保存了6期。

“與斯諾、史沫特萊等當時來華的美國記者視角不同,卡爾遜的軍官身份令他對中國戰場的觀察更具軍事戰略眼光。他保存的資料亦區別於一般史料,如抗大課程表,可以看出抗大不同班級的培養方向,既培養黨的高級干部,也有對部隊中底層指揮員的培養。在對敵后根據地的考察中,共產黨的全民動員能力和游擊戰術都令正規軍事大學出身的卡爾遜耳目一新”,上海書店出版社文史編輯室主任完顏紹元介紹,正是親身觀察,讓卡爾遜對敵后戰場和游擊戰術有了切實體會,在他寄給羅斯福的信中,作出“中國人民抗日戰爭必將勝利,且必將在中國共產黨領導下取得勝利”的判斷。

游擊戰術令他嘆服:

稱部隊集體主義精神為“工合”

“卡爾遜與上海淵源深厚。”哥倫比亞大學東亞圖書館館長程健介紹,1927年,31歲的卡爾遜第一次來到中國,就是在上海服役。1937年8月,接受羅斯福總統特別任務第三次訪華的卡爾遜乘“麥金利總統號”客輪進入黃浦江時,中國抗日戰爭全面爆發。卡爾遜全程目擊淞滬抗戰過程,從觀察上海軍民浴血抵抗日本軍隊開始對中國戰場全面觀察。

1941年底,卡爾遜主動請戰太平洋戰役,被任命為美國海軍陸戰隊第二近戰營上校營長。訓練中,他採用八路軍靈活機動的游擊戰術和“思想教育”方法,讓士兵知道為何而戰、為誰而戰。他把部隊團結協作的集體主義精神稱為“工合”(Gung Ho),率領突擊隊以八路軍的奇襲戰術在南太平洋馬金島以少勝多痛擊日軍,“工合”精神由此名滿天下,被卡爾遜和他的戰友喊入英語字典。對於“工合”的出處,一種看法是卡爾遜在中國抗日根據地見到的工業合作社的簡稱﹔而程健認為,“工合”可能來自上海話“共同合作”,是卡爾遜在上海詢問中國士兵憑何獲勝得到的回答,因“同”和“作”在上海話中是入聲字,不易聽清而有可能被簡化為“工合”。

在卡爾遜收藏的八路軍軍政資料中,有兩份為“第八路軍學兵隊”相關資料,從中可以看出這支隊伍承擔偵查、警戒、排雷、防備等特種突襲任務。有關專家認為,“學工隊”正是八路軍中的“特種部隊”,這說明除了人們熟悉的武工隊、游擊隊,八路軍也有集中優勢兵力、名稱低調的特種部隊。

鏈接

數字化回歸后如何傳播利用

美國哥倫比亞大學東亞圖書館發掘的卡爾遜訪問、考察革命根據地時收集的一批歷史文獻,總計79件。第一批文獻(26件,40面)已完成數字化處理,包括延安抗大文獻4件、晉綏邊區《戰動通訊》7件、晉察冀邊區《抗敵報》6件、八路軍軍政訓練7件等。

上海圖書館將對捐贈的數字資料進行收藏整理,盡快供讀者和研究者利用。上海書店出版社將對這批歷史文獻進行原寸原貌仿真出版。由於原件紙張尺寸不一,仿真出版將採取宣紙盒裝散頁形式,相關圖錄出版也在策劃中。唐曉雲說,“原寸原貌的仿真件是紀念館、陳列館所亟需的。商業出版成本高,需求量相對小,如何操作,還需論証。不僅要保存這批史料的文物性,更要開掘和發揮其文獻性和教育性。”

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!