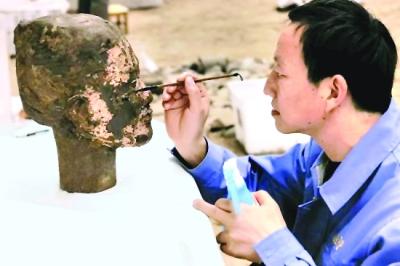

工作人員用特制藥水對出土陶俑做現場顏色保護 記者萬建輝

綠臉俑

這些天如果你剛好在秦始皇陵兵馬俑博物館參觀,走過2號坑,會覺得有點奇怪:考古人員正在坑裡東挖挖、西量量,路人可以站兩邊圍觀。

自4月底以來,兵馬俑2號坑開始了第二次發掘。上一次開挖,是上世紀90年代的事。這次有點新鮮,採取的是“邊發掘、邊展示”的形式,讓人看到陶俑是怎麼挖出來的。

秦始皇陵兵馬俑坑被譽為“世界第八大奇跡”,其考古發掘的一舉一動備受關注。近日本報記者採訪到秦兵馬俑博物館三任館長袁仲一、吳永琪和曹瑋,西北大學考古研究專家徐衛民、焦南峰等,請他們預測最有可能發現哪些“新寶貝”,解讀發掘行動的意義。

可能出土人們從未見過的“藍臉俑”

這次發掘才剛開始,但對於可能會出土的文物,媒體已經開始了大膽猜測,比如有人開出了“5大期待”的清單:更多綠臉俑、更多彩繪兵馬俑、神秘戰車、新的秦國兵器和更多“外國士兵遺骸”。

考古隊隊長張天柱透露,20年前人們主要是弄清楚2號坑的結構、布局和俑坑棚木以上的內容,現在這次發掘,主要了解棚木以下,也就是俑坑內埋藏的秘密。

秦兵馬俑坑一共3座,1號坑面積最大,兵馬俑數量最多,可能集中了秦始皇陵的步兵團隊﹔3號坑面積小,地位最高,疑似軍事指揮機構。再度發掘的2號坑,主要由多兵種混編部隊構成,包括戰車方陣、騎兵陣、弩兵陣和車、步、騎混合方陣。

考古專家根據已有出土和發掘情況推測,2號坑估計可出土陶俑1300余件,木質戰車89輛。四個小陣有機結合,構成一個曲尺形大陣,形成“大陣套小陣,大營包小營,陣中有陣,營中有營”的布局。

2號坑1994年曾出土8件彩俑,包括一件極為罕見的綠臉俑:該俑頭面部覆蓋一層粉綠色。為什麼會是綠色?學界一直有爭議,有人認為綠面俑是工匠偶爾制作的,也有認為這是在模仿秦代的狙擊手,面敷綠色以作偽裝,便於隱藏在叢林中。

袁仲一分析,秦代有形容女性或老人頭發為綠色的,“實際是一種灰暗色。除人俑面部,有的馬俑頭部下方背光面也是綠色。”他認為,此次發掘甚至可能出土人們從未見過的藍臉俑,因為2號坑彩俑保存得更好。

“外國兵”、“洋勞工”面世幾率小

兵馬俑1號坑面積最大最壯觀,2號坑很“低調”,東西保存最好,當年出土了驚艷世界的綠臉俑。

兵馬俑坑發掘,有件“意外之喜”:2003年初,考古隊在秦兵馬俑博物館門前約500米處,清理一處為秦始皇陵燒制磚瓦的窯址時發現了一座墓葬,裡頭埋藏有121具人的骨架,經過DNA鑒定,其中一具骨架具有“歐亞西部特征”。人們推測,這具人骨屬於當年從歐亞進入秦國的“洋勞工”。

既然有“洋勞工”,那麼在秦始皇的地下軍陣中,會不會出現“外國士兵”的俑像呢?

對此袁仲一的回答是,出現來自西亞或歐洲的外國士兵俑可能性不大,從已發掘出的兵俑臉型看,大部分是關中秦人,含有少量西北少數民族的臉型和四川人的臉型。

原秦兵馬俑博物館館長吳永琪告訴記者,當時的秦國本是“胡漢雜處”,此前1號坑就發現過胡人模樣的兵俑,其胡須和漢人不太一樣。

他進一步說,兵馬俑坑附屬於秦始皇陵,距中心地宮1500米,陪葬坑裡的兵馬俑,是守衛“京城”的“衛戍部隊”,秦始皇統一中國后,它的陪葬兵俑除了關中秦人形象外,來自邊疆的其他民族體格面容的兵俑也列入其中,“不足為奇”。

20多年沒動靜“有點不正常”

這次2號坑再發掘是國家文物局慎重考慮后批復的,今年4月剛退休的原秦始皇陵博物院館長曹瑋是申請人之一。他在6年前就認為:“我們攻克了很多文物保護的技術難關,如果一直停滯不挖,其實是不正常的。”

西北大學考古專家焦南峰也認為,兵馬俑博物館20多年沒有發掘,沉寂了太長時間,應該有一些新東西展示出來。

3號坑因為面積小,早在1989年已全部發掘完畢。1號坑和2號坑已發掘的面積還很小,前者隻相當於總面積的七分之一,后者是六分之一。

西北大學考古專家徐衛民告訴本報記者,上世紀70年代,考古隊對2號坑實行過一些試掘,1994年又進行了發掘,將2號坑地下建筑棚木以上的部分全部進行了發掘,發現了多個未被火燒的跪射彩繪俑,引起極大轟動。

“但是這些彩繪俑出土后,發掘很快就停了下來,主要是因為,這些俑上的彩繪出土后不久就出現了褪色。如何保護好這些彩俑,保証其不褪色,需要拿出周全的技術方案。”

參與過3個俑坑發掘的袁仲一說,這裡頭不光有文物如何保存的問題,還有很多細節需要謹慎對待,如俑坑因為遺跡太密集,隨時要記錄和判斷,有些東西現場不先觀察清楚,馬上就看不到了,“箭尾的羽毛,有的變成灰燼了,清理的時候要非常仔細,要數一下羽毛多長、多寬,一厘米有幾根羽毛,推測可能是什麼樣的羽毛,這個隻有現場完成才行,過了時間就消失掉了”。

他介紹,考古隊員們清理的時候大氣都不敢出,因為一喘大氣就把灰吹走了。

【訪談】

一座坑和一座陵:關聯越千年

記者萬建輝

彩繪保存技術已經很成熟

讀+:此次再發掘,與1994年的那次有什麼關聯?

袁仲一:第一次發掘的總體收獲,是對2號坑的形制、范圍和建筑結構基本搞清楚了,對陶俑陶馬的排列心中有了數。這20年來,我們對各種遺跡進行了仔細清理和記錄。我曾帶領同事做了一個原棚木面積十五分之一的巨大模型,炭跡、席紋、木結構的榫卯、車轍等等,都如實再現於模型之上。這些都算是這次發掘的前期准備工作吧。

讀+:人們懷疑這次發掘背后有商業因素的考慮,你怎麼看?

曹瑋:說到商業目的,無非是說我們不甘寂寞,擔心沒有新東西出土,整個博物館的游客就會減少。這個也是實情。如果博物館不發展,下場是很慘的,你看一個反面的例子就是半坡博物館。它上世紀50年代末成立,六七十年代時名聲如日中天,80年代時游客仍然是熙熙攘攘,是游客來西安參觀的第一站。進入21世紀后,游客量下滑,館長對我說淡季最少的一天不到10個人。

這樣來說,發掘彩繪可能保存良好的2號坑就是個不錯的選擇。它能提供新的展品,讓游客能有新的收獲,而博物館也能良性健康地開展工作,都是情理之中的事情。

讀+:保護技術不過關,是不是人們主張不開掘的主要理由?

曹瑋:有不少技術問題迄今仍是世界性的難題,比如絲綢、紙張等的保存,非常難。所以我主張秦始皇陵先不要急著挖,100年內不要動,我們先把它外圍的600多處遺跡搞清楚。至於兵馬俑坑,主要涉及彩繪保存技術,這方面已經很成熟了,因此我主張這些坑可以適度推進開掘。

吳永琪:兵馬俑彩繪是秦人在陶的表面涂生漆,再涂上礦物原料,2000多年過去,彩繪經過氧化,有的經歷火燒,洪水浸泡,非常脆弱,出土時,易隨泥土一起脫落。怎樣在取土時,防止彩繪脫落,對彩繪加固,並使之不褪色,這方面的技術在實驗室裡研究成功了,在后來的發掘中採用效果也不錯。

此次2號坑再發掘,就是技術進步前提下的理性決策。

讀+:兵馬俑裡有灰燼,很多文物有火燒過的痕跡,一些人懷疑是不是被項羽的部隊破壞過,這方面有沒有新的解釋?

袁仲一:1號坑全被大火燒過,之后是水泡。2號坑局部被燒。有人說是項羽干的,這個推測符合情理,但到目前為止,史籍也好,考古發掘也好,都沒發現項羽火燒兵馬俑的直接証據。

克林頓說他想來做館長

讀+:古希臘、古羅馬沒有類似兵馬俑這樣的陪葬品?

吳永琪:據我所知,沒有。之后的西方國家受基督教影響,像西班牙國王,死去后就一口棺材,許多國家國王的棺材埋在教堂,或陳放於教堂,沒有什麼陪葬品,更談不上有兵馬俑這樣的大規模陪葬坑。

這個差別我想是由於東西方對於死亡的觀念差別造成的,中國人認為人死后靈魂不滅,在陰間繼續生活,所以“事死如事生”,生前的榮華富貴,死后也要享受,所以搞厚葬,修大規模的陵墓。古埃及人也是如此,僅有的差別是,他們國王的陵墓是建在地上的金字塔,國王尸體做成木乃伊,保存在金字塔內,中國人相信入土為安,陵墓通常建在地下。

讀+:兵馬俑與西方人物雕塑有什麼不同?

袁仲一:一個民族有一個民族的審美觀。古希臘、羅馬的人物雕塑,通常由藝術家自由創作,高度寫實,通過裸體,展示人的力量與美,中國兵馬俑由秦政府主導,組織工匠按帝王的意圖創作,也追求與秦軍形象的高度寫實,有數目龐大的陶俑作品組合起來,彰顯軍隊的實力與氣勢。

讀+:為什麼很多外國政要來中國,首站都會選擇去西安,去參觀兵馬俑?

徐衛民:兵馬俑在世界上是獨一無二的。它以寫實的藝術手法,幾乎“原樣”地、毫不夸張地再現了中國作為古老文明所達到的藝術高度、實力高度。它不需要人們憋足了勁描摹,它直接現身說法,呈現給你一個真實的、古典中國的樣子。它對現代人的震撼力無與倫比。

吳永琪:當年克林頓來中國,是我陪他下到1號坑裡去的。剛開始他很客氣,似乎有些不以為然,總統的作派十足。隨著我給他稍作講解,他看了十幾分鐘,言語和舉止就開始發生變化,就從總統架子變回到一個普通游客的樣子。他連連慨嘆兵馬俑了不起,說他都想來我們這裡做個館長。

我的理解是,克林頓從這裡看到了與古埃及、古希臘、古羅馬完全不同的東西。當克林頓的目光停留在兩千多年前的兵馬俑上時,那種時空跨越感是不得了的。

開掘秦始皇陵宜更加慎重

讀+:兵馬俑與秦始皇陵到底是什麼關系?

徐衛民:有少數學者提出兵馬俑是獨立於秦始皇陵的獨立存在,我認為兵馬俑坑就是秦始皇陵的一部分。從空間結構上看,兵馬俑坑在秦始皇陵地宮以東1500米,在秦始皇陵夯土“外城”以東1000米,與外城內外幾百處陪葬坑一樣,無疑也是附屬於秦始皇陵的。

秦始皇統一天下,“武功”盛極一時,但他及其繼承者沒有採用真人真馬殉葬,而是用陶的東西來代替,這體現了當時社會的進步。

讀+:不少專家對秦始皇陵的發掘是持謹慎態度的,主要是基於什麼考慮?

徐衛民:主要是我們目前的保護技術還有一定的缺陷,無法使出土的文物得到大面積的有效的保護。兵馬俑的發掘尚且如此慎重,在文保技術還不足以保護全部文物的情況下,體量龐大、珍貴文物眾多的秦始皇陵,我們的態度當然更要慎之又慎。

焦南峰:當年我主持漢陽陵的發掘,陪葬陶俑本來都穿著絲綢衣服,可是千年過去,絲綢都粉末一樣朽爛在泥土裡,如何將這些粉末從泥土裡分解出來然后再恢復成絲綢,這是目前無法解決的技術問題。所以你看漢陽陵陶俑都光著身子,很遺憾。

但考古工作無法不伴隨遺憾,沒有遺憾,就不可能有文物保護技術的展開,完全不挖的話我們對古代的認識無從進步。

讀+:既然兵馬俑被破壞過,這是否意味著秦始皇陵也早被破壞了?

徐衛民:兵馬俑在歷史上曾經遭到盜掘和破壞,文獻和考古資料已經証實。漢代野史說秦始皇陵打開過,后來也發現過盜洞,不過到十幾米深就停下來了。我認為秦始皇陵的地宮應該還比較完整的保存在地下,這和秦始皇陵的高大、地宮的深度有關系。多個朝代在秦始皇陵安置有守陵的人。

謹慎的專家們

【手記】

記者萬建輝

還記得幾年前到西安採訪園博會,凡車站、景點必有兵馬俑紀念品出售。西安人把兵馬俑當作他們城市的名片。

當然,豈止西安人,兵馬俑是全體中國人的名片。

這次我採訪的專家,他們出言都很謹慎,剛開始都有點推脫。不過,在與他們交流中我能分明感受到他們對歷史文化遺產的愛護之情。他們的共同目的,就是既要推進人們對歷史的認識,又要把文物保護好。

退休多年的兵馬俑博物館第一任館長袁仲一老先生,接到電話時喘著氣,說這次心臟病發作得厲害,醫生說支架目前不能做,推薦我其他的兵馬俑專家。幾天后,我再次打電話給老先生,表達深入採訪的意圖,老人家抱著病體爽快答應了。我們一談就是半小時。

吳永琪先是婉拒了採訪,后在一個清晨接到我的電話,覺得感動,於是放下手頭工作,陪我從兵馬俑聊到秦始皇陵,很多疑惑由他一一解開。

專家謹慎的背后,可能有很多不得已的原因,他們深知歷史話題不可戲言,不能含混,要說就要靠譜,言必有據。此次我接觸的這些專家,是這方面的典型。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!