2015年5月18日,法國巴黎,戴高樂的侄子貝爾納·戴高樂。

1944年8月,戴高樂在巴黎凱旋門前與抵抗組織領導人交談。 資料圖片

人物小傳

夏爾·戴高樂(1890-1970)

法國軍事家、政治家、外交家,法蘭西第五共和國創建者。1890年出生於法國裡爾,1912年畢業於聖西爾陸軍學校,經歷第一次世界大戰被俘。二戰爆發后,創建並領導自由法國政府(法蘭西民族委員會)抗擊德國的侵略﹔在戰后成立法蘭西第五共和國並擔任第一任共和國總統。

貝爾納·戴高樂

法國前總統戴高樂的侄子,出生於1923年,92歲。曾參與二戰,為“自由法國”運動抵抗組織成員,抗擊德國侵略。二戰結束后,從事科學儀器研究。后曾擔任中法委員會主席,致力於促進中法友好。

紀念館

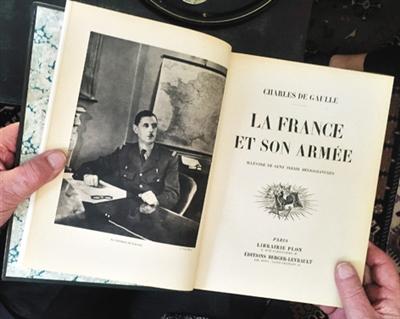

巴黎的公寓裡,貝爾納展示了叔叔戴高樂留給他的著作——《法國和她的軍隊》。這本書內頁紙張已經泛黃。戴高樂1936年完成這本書的寫作,1938年印刷第一版。他贈給貝爾納的是1945年版。在這本書裡,戴高樂追溯法國軍隊的歷史,描繪了法國的英雄人物,也記敘法國曾取得的勝利和遭受的失敗。貝爾納說,這是叔叔戴高樂留給他的記憶之一。

砰∼

貝爾納·戴高樂開啟了一瓶葡萄酒。

幾天前他去市集,看到瓶身上“裡沃薩爾特”的標識,毫不猶豫出手買下——二戰時,他在這個法國南部盛產葡萄酒的小鎮待過一段時間。

貝爾納買酒,也是尋找一段回憶。那時他正年輕,是法國抵抗組織的一員,為躲避法國維希政府和德軍的追捕,終日穿梭在邊境的密林河谷一帶。

抵抗組織最開始一批成員,是1940年從敦刻爾克撤退的200多名法國步兵、炮兵。當年7月時,已經有7000多人自願拿起武器為“自由法國”而戰了。

貝爾納的叔叔夏爾·戴高樂,法國前總統,就是這場運動的領導者。

92歲的貝爾納如今獨自居住在巴黎市中心的一棟白色小樓裡,陪伴他的是妻子少女時的美麗畫像,以及來自世界各地的紀念品,甚至包括一幅寫有宋詞的中國畫。

他滿頭銀發,穿著灰黃色毛線編織的柔軟馬甲,搭配來自芬蘭的銀搭扣,古朴又優雅,面龐和年邁時的戴高樂極其相似。

75年后,貝爾納為自己斟上一杯葡萄酒,紀念叔叔戴高樂,也紀念逝去的戰時歲月。

“這就是戰爭”

戰爭令貝爾納認識到人性的復雜性

5月18日上午,在貝爾納·戴高樂的公寓裡,我們請他講述戰爭中一個讓他印象深刻的故事。

他皺起眉,接著是一段長時間的沉默。相比起一些老兵樂於講述當年的戰斗歲月,貝爾納起初並不願談及相關細節,直到我們第二次拜訪,這個故事才有了輪廓。

1940年,炮火已經在歐洲的土地上洶涌,17歲的貝爾納在格勒諾貝爾一所大學的法律系就讀。

這是一座群山環抱的小城,作家司湯達就曾在《一個旅行者的回憶錄》裡對故鄉格勒諾貝爾有這樣的描述:“在這座小城,駐足每條街的盡頭,你都能看見山峰。”

貝爾納至今對這些山峰印象深刻,在這樣的環境裡,他和40多名同學一齊坐在課堂裡,聆聽老師加萊的法律課。

貝爾納的印象裡,加萊是一位聰敏、博學的年輕人。對方思維活躍,卻又堅持己見。這位老師有獨特的“信仰”——支持希特勒。

貝爾納對此感受復雜:一面,加萊是他的老師,值得尊敬,另一面,他無法理解,對方為什麼會支持法國的敵人。

后來,法國已被德國佔領,貝爾納離開法國,前往瑞士。

當時,他的叔叔戴高樂通過英國廣播公司發表了著名的6·18講話,表明了絕不投降於德國的決心,“我是戴高樂……無論發生什麼事,法國抵抗的烈火不能熄滅,也決不會熄滅。”

戴高樂家族因此被通緝,貝爾納一旦身份被揭穿,很有可能被德軍逮捕。

邊境上的小火車擁擠不堪,貝爾納奮力擠進車廂后,他幾乎停止了呼吸——他看見了加萊老師,就在車廂另一頭。

“害怕,非常害怕,怕他把我交給德軍。”貝爾納現在還記得當時的感受,像被人扼住喉嚨。

在很長一段時間內,貝爾納與加萊相互凝視,都露出異常驚訝的表情。

貝爾納決定先聲奪人,他叫了一聲:“加萊老師!好久不見,我是約翰。”

他看見加萊的面部逐漸變得柔和,配合他:“你好,約翰。”隨后,他們分道揚鑣,走向不同車廂。

“他不是敵人,他只是分裂派。”5月18日,坐在巴黎的公寓裡,貝爾納用法語說,其中也交織著一些英文單詞,“老師對學生的感情戰勝了他的信仰,我感激他。”

他記得當時和加萊告別后沒多久,就看到一些身著德軍軍服的士兵在列車旁匆匆走過。

1941年6月,他終於趕到阿爾及利亞和叔叔戴高樂會合,對方告訴他:“你知道嗎,就在幾天前,你的老師在學校走廊裡被學生暗殺了。”

也是從這一刻起,貝爾納意識到人性的復雜。“這就是戰爭。”他發出嘆息,“並不是非黑即白,很多東西交織在一起,比如國家,個人感情和信仰。”

“你可以走了”

4年離別后,戴高樂隻和侄子交談了3分鐘,貝爾納認為這就是戴高樂主義,沒有叔侄,隻有將軍和士兵

戰爭對貝爾納還意味著“不再能過正常的生活。”在此之前,他是16歲的普通少年,醉心於青春期男孩關注的一切。

這與我們採訪的另一名英國老兵鮑勃·加法的感覺相似。鮑勃曾跟女兒回憶說,從踏上戰爭前線的第一刻開始,他們的青春就已經結束了。

叔叔戴高樂的青春結束在1912年,那時他22歲,被派到著名的第33步兵團任少尉,參與一戰。4年后法對德凡爾登戰役中,戴高樂受傷被俘,囚禁在德國南部地區的戰俘營。

當時被俘的法國人有40多萬,很多人暗自慶幸能借此遠離戰爭和硝煙,戴高樂卻不願聽從命運的擺布,他竭盡所能逃亡,五次被抓獲。直到1919年戰爭結束,他重獲自由。

二戰爆發后,戴高樂為躲避追捕,即將前往英國,侄子貝爾納也被燃起參戰的熱情,要求與戴高樂同去,卻遭到拒絕。“你還太小,應該留在法國。”

此后的1940年6月29日,200多名步兵、炮兵向戴高樂將軍報到,從敦刻爾克撤退的這些人,投入到“自由法國”運動。這年6月底時,法國海軍中將米塞利埃也來到倫敦,支持戴高樂將軍。

7月,已經有7000多人志願拿起武器為“自由法國”而戰,他們來自四面八方,有的從法國繞道西班牙逃到英國,有的從北非經直布羅陀海峽投奔而來。貝爾納成為其中一員,開始他的革命生涯。

“那時我想參戰,像所有法國人一樣,出於對國家的愛。”貝爾納說。

叔侄重逢在1941年,在異鄉,他們相處了整整一個月,討論了不少關於戰爭的細節,但貝爾納卻沒有寫進回憶錄裡。他說,這是他最寶貴的記憶。“保持一些神秘很重要。”

在貝爾納的印象裡,叔叔是一位“完美模范”。在很多需要抉擇的重要時刻,他第一個想去征求意見的人,就是戴高樂。

結婚前,他帶著未婚妻去見了叔叔。“如果他不同意,我是不會結婚的。”貝爾納回憶說。

但這位叔叔,卻沒有回敬給他任何一次優待。

二戰期間,貝爾納已經是一名中士,駐守在一個小村庄裡。

一天中午,部隊司令告訴他,戴高樂已到達附近城市。貝爾納被准了兩個鐘頭的假,可以趕到市中心和叔叔見面。

幾天沒洗澡、軍服沾滿泥土,貝爾納找軍營借了一輛同樣臟兮兮的吉普車,直接開到市政府。

這距離他們叔侄上一次見面已經過去了4年,但僅僅聊了3分鐘,戴高樂就要離開,並告知他:“你可以走了,返回你的軍營。”

一位軍官叫住愣在原地的貝爾納,非得留他吃晚飯。當晚,他坐在一長溜飯桌的最后一個位子上,卻被戴高樂發現了,生氣質問道:“誰讓你來吃飯的?你可以走了!”

這是貝爾納理解的戴高樂主義,沒有特權,沒有叔叔與侄子,隻有將軍和他的士兵。

“戰爭中的普通人會怎樣?”

戰爭中的很多事情,超出了貝爾納的想象,也超出了大多數人的控制

貝爾納公寓的一角,挂著一幅風景畫:阿爾卑斯山山間點綴著白雪,近處是一片草色。

貝爾納告訴我們,1940年時,他獨自一人,穿著笨重的登山鞋,就在畫裡的山丘間跋涉,希望能偷渡到西班牙后再與叔叔戴高樂會合。

這是參戰初期,他目標明確,躊躇滿志,還使用之前學習的德語,冒險和遇到的德國士兵搭訕,請他們將自己帶到要去的車站。

但貝爾納用“迷失”這個詞語來指代后來戰爭裡發生的一切。很多事情,超出了他的想象,也超出了大多數人的控制。

1945年,二戰末尾,勝負已定,貝爾納跟隨法國部隊進入德國的黑森林駐扎。

部分普通德國市民為躲避戰亂,將自己的孩子藏在茂密的樹叢裡。

貝爾納說,他現在還能想起那些德國孩子被法國士兵發現時的眼神,驚恐又無助。

這讓他內心不安。他向叔叔描述這種感覺,叔侄二人願望一致:這樣的戰爭,不要再發生第二次。

再后來,貝爾納與300多名法國士兵一起入駐德國柏林。二戰結束后,《波茨坦公告》簽訂前夕,他的印象裡,2000多名英國士兵,5000美國士兵,數不清的蘇聯人,以及300名法國士兵,一起象征性地去佔領柏林。

貝爾納記得,那時軍營裡活躍著一名英國女記者,她會說幾國語言,卻總愛和法國士兵們混在一起,嬉笑玩鬧,原因是她更喜歡這裡法國廚子制作的美食。

一個普通的上午,女記者來到柏林貝爾納駐扎的營地,帶著一種震驚又不知所措的神情。

“你們知道嗎,美國向日本投了一顆原子彈。”她的聲音帶著顫抖。

這讓貝爾納渾身戰栗。和另外300多名法國士兵一樣,貝爾納隻知道,最近美國可能會有大動作,但普通士兵們對計劃的時間和內容一概不知。

“原子彈意味著殺傷力有多強?它的輻射會波及全球嗎?戰爭裡的普通人會怎樣?”他記得當時有許多疑問,卻得不到解答。

這也讓貝爾納對日本這個國家產生一種復雜的情緒。他一度想知道這裡為什麼會成為二戰的源頭之一。

幾年前,貝爾納的孫子要去日本,走前他叮囑說:“你一定要去日本皇宮走一圈,聞一下那裡的味道。那裡才是日本的盡頭。”

“你應該去中國”

1964年,法國與中國正式建交,貝爾納受戴高樂任命來到北京,受到毛澤東等領導人的接見

二戰結束后,戴高樂在他的《希望回憶錄》裡寫道:“我駕駛著這艘小船穿過了洶涌的波濤。在此之后,我想終於可以在平靜的海面上行駛一段時間了。”

貝爾納的平靜生活也開始了。

戴高樂並不願他成為一個政治家。在他年紀還小時,叔叔就告誡他,要遠離國家政治。

他開始從事科學儀器研究,並成為法國測量、監控、調節及自動化設備出口委員會委員。

擔任法國總統的叔叔戴高樂曾對貝爾納說,“你應該去中國,看看那裡發生的每件事,也記住你的每一樣感受,這些都會留作經驗。”

1964年,法國與中國正式建交,貝爾納受戴高樂任命來到北京,毛澤東和當時其他領導人一同接見了他。

他對當時中國的三位領導人印象深刻。毛澤東告訴他,自己剛在三周前橫渡了長江。“這意味著他(毛澤東)精神不錯。”貝爾納說。周恩來留給他的感覺則是精力充沛。至於鄧小平,“我從未想過,這個矮個子會成為未來中國的第一號人物。”貝爾納感慨。

談起這場半世紀前的見面,他說當年十分謹慎,還向毛澤東詢問:“我能把我們的談話報告給戴高樂將軍嗎?”毛回答說:“這就是我讓你來的原因。”

採訪的最后,貝爾納為我們展示了他曾孫的照片。這是一個生活在中國的混血寶寶。貝爾納的大兒子已經在上海定居,而他的孫子,與一名中國女孩結婚了。

我們問他,戴高樂家族在戰爭時的法國扮演什麼角色,和現在有什麼不同。

他笑著回答說,二戰時,戴高樂家族代表著“不屈服的法國”,這是“過去”﹔至於現在,榮譽都散去,他的“未來”,子孫們,都在中國。

A16-17版採寫/新京報記者 朱柳笛 金煜 法國巴黎報道

攝影/新京報記者 薛珺

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!