《聽琴圖》軸(局部) 趙佶(北宋)

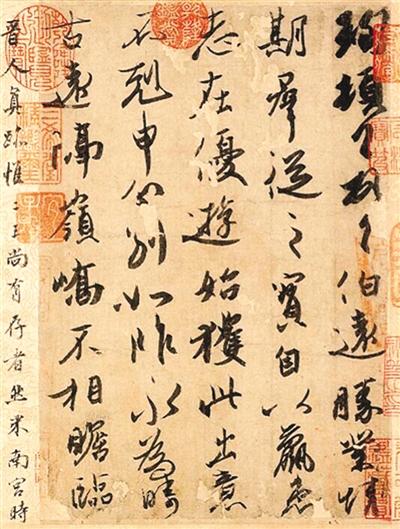

《伯遠帖》卷 王珣(東晉)

《摹蘭亭序帖卷》(局部) 馮承素(唐)

要說今年下半年最重磅的藝術展,非北京故宮博物院推出的“石渠寶笈特展”莫屬。為了一睹國寶真容,不少觀眾不惜排隊7個小時。11月8日,該展將落幕。

《石渠寶笈》收錄了我國上起魏晉、下至清初1500多年書畫名家的優秀作品,成書於清乾隆、嘉慶年間,歷時70余年。

在藝術市場上,《石渠寶笈》著錄有如一塊閃閃發光的金字招牌。隻要鈐有這塊招牌的古書畫,勢必會受到買家的追捧。2015年秋拍逐漸拉開帷幕,《石渠寶笈》這個“皇室收藏”的光環,是否會再次給藝術市場帶來驚喜?

“皇室收藏”的金字招牌

2014年12月,在北京保利的古代書畫夜場上,一組曾經著錄於《石渠寶笈(續編)》的乾隆皇帝御筆書法《白塔山記》以1.1615億元成交,再次印証了《石渠寶笈》的光環。

為何《石渠寶笈》著錄的書畫作品如此受追捧?這當然是由於《石渠寶笈》本身對於中國書畫史和書畫鑒定都具有的極大權威性。例如,王羲之《快雪時晴帖》(摹本)、顧愷之《女史箴圖》(摹本)、張擇端《清明上河圖》等這些中國書畫史上的名作都著錄於這部文獻中。

“石渠”一名,典出《漢書》。西漢皇家藏書之處稱“石渠閣”,在長安未央宮殿北。乾隆皇帝以“石渠”為內府書畫著錄命名,表現出他對古代文化傳統的景仰和追溯。

作為我國書畫著錄史上集大成者的曠古巨著,書中所著錄的作品匯集了清代皇室收藏最鼎盛時期的所有作品,而負責編撰的人員均為當時的書畫大家或權威書畫研究專家。經過初編、續編和三編,《石渠寶笈》收錄藏品計有數萬件之多。

啟功曾在著作中談及《石渠寶笈》時說:“清高宗乾隆皇帝酷好書畫,以帝王的勢力來收集書畫,表面看來似乎可以毫不費力,其實還是在明末清初幾個‘大收藏家’搜羅鑒定的成果上積累起來的,這幾個‘大收藏家’是河北的梁清標、北京的孫承澤、住在天津為權貴明珠辦事的安岐和康熙皇帝的侍從文官高士奇。這4個人生當明末清初,乘著明朝覆亡文物流散的時候大肆搜羅各成‘大收藏家’,他們的藏品都成了《石渠寶笈》的收藏基礎。”

著錄作品並非都價值斐然

在藝術市場火爆的初期,人們往往將《石渠寶笈》收錄的作品與真品和最值得投資的藝術品畫上等號。但隨著藝術市場的成熟,藏家對《石渠寶笈》的認知也日趨理性。

其實,《石渠寶笈》中除了有在中國書畫史上不容忽視的精品瑰寶外,還有歷代大量的偽作和仿作,其中既有明末仿作“蘇州片”,也有清當代作偽的古代“巨跡”。更有少數人如高士奇,他故意把自己收藏中的精品留在家中另立秘冊,而將偽劣、價廉之品進呈給皇帝,其中一些也入了《石渠寶笈》著錄。

故宮博物院書畫部研究員楊丹霞認為,這是由於一方面當時沒有博物館,無論是皇帝還是近臣,對書畫的了解和學習條件都不如現在,鑒定者由於自身見識有限,判斷力會大打折扣。另一方面,在中國傳統社會,皇帝一言九鼎,文臣的鑒定還會受到皇帝喜好的制約。例如被譽為“中國十大傳世名畫”之一的黃公望《富春山居圖》卷,傳世的明清兩代名家摹本多達10余本,乾隆就曾先將摹本當作真跡,反復題詠,並著錄進《石渠寶笈》初編,后來當真跡出現時,為了維護皇帝的尊嚴,隻能命詞臣梁詩正將真跡題為偽作,后來此卷也被編入《石渠寶笈》三編。

那麼,該如何看待《石渠寶笈》呢?楊丹霞表示,《石渠寶笈》著錄隻能保証這件物品確實在清宮收藏過﹔其著錄的贗品至少不會晚於乾隆或嘉慶年間。此外,《石渠寶笈》也有自身的缺陷,它隻有文字而沒有圖片。這就對真品的鑒別提出了一定的要求。事實上,對於《石渠寶笈》著錄作品的造假,在民國時期就已經出現了。

可見,《石渠寶笈》只是一本著錄文獻,並不能保証作品一定為真跡,更不能代替專業的文物鑒定工作。我們既要重視它的史料價值和珍貴意義,也要正視其缺陷和不足,無需盲目追捧。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!