|

|

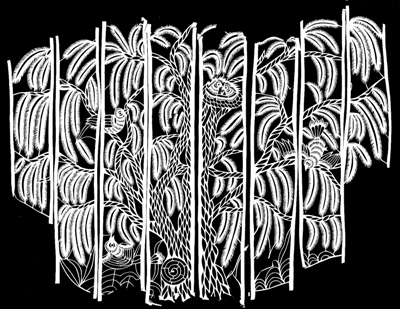

圖為民國時期山東剪紙《大樹鳥巢》 |

|

|

圖為山西楊毅剪紙《黃河風情》之一 |

跨越百余年,生動呈現傳統與現代的隔空對話——日前,在天津博物館展出的由天津市委宣傳部、天津市文明辦、中國非物質文化遺產保護中心等主辦的“我們的價值觀——中國·天津2014‘西岸’剪紙藝術展”,以及由中國非物質文化遺產保護中心、天津市文化廣播影視局、天津市河西區政府主辦的“本固枝榮——中國民間剪紙藝術暨非遺傳承特展”,作為“中國·天津2014‘西岸’剪紙藝術節”的重要組成部分,數百件剪紙作品以豐富的形式內容以及濃郁的民俗文化,讓觀眾瀏覽、穿梭於剪紙技藝的時空隧道。

廣布生活

“本固枝榮——中國民間剪紙藝術暨非遺傳承特展”上,來自北京、山西、上海、浙江、福建等地的晚清、民國的剪紙作品,呈現出以傳統為“本”、以生活為“枝”的脈絡,成為觀眾回望傳統、體味時代發展的一扇窗口。

作為中國最古老的民間藝術之一,剪紙的歷史可以溯源到公元前3世紀,人們在皮革、絹帛、金屬薄片等材料上用剪、雕、剔等技法做出鏤空紋樣,中國各地域的民俗文化融入其中,剪紙由此成為老百姓裝飾日常生活、傳遞美好祝願的重要載體之一,並在明清時期到達頂峰。

這種歷史的痕跡在“中國民間剪紙藝術暨非遺傳承特展”中清晰可見——供簽、粉本、熏樣、繡品等日常用品,以及剪紙藝術在家居裝飾、刺繡及日常生活其他方面的廣泛運用,還原出剪紙產生的歷史場景和使用功能。高鳳蓮、郭梅花與郝桂芬等來自陝西、山西及天津的非物質文化遺產傳承人在現場的創作演示,也讓觀眾仿若回到歷史的現場,看著剪紙制作,回味生活盛景。

扎根民眾

與“本固枝榮——中國民間剪紙藝術暨非遺傳承特展”的古朴味道不同,“我們的價值觀——中國·天津2014‘西岸’剪紙藝術展”顯現出更為濃烈的時代氣息。

剪紙具有深厚的民眾基礎。此次“剪紙藝術節”吸引了來自31個省、市、自治區的一千多名剪紙藝術家與剪紙愛好者積極參與。正是因為剪紙技藝人人可以學,“接地氣”又雅俗共賞,所以它從來都不是孤立存在的。

此次展覽中有不少作品集中表達了對現代生活的感受,傳統的剪紙技藝、形式,與新的生活內容融為一體。如作品《母親的一生》,創作者將自己與母親從小到大的諸多生活細節以藝術化的手法呈現於長卷之上,圖案與圖案之間虛實結合,既可以從小處細觀片段,又能從圖案的拼接中感受整體的美感。另外,曾經一度消失在人們視線中的垛疊、填色、染色等技藝,近些年也重新流行起來,並結合地域特色,呈現出新的面貌,在展覽中均有所體現。

剪紙技藝如今還呈現出強烈的“繪畫化”傾向。展覽中不僅出現了高度寫實、刀法愈加繁復細密的人像,還出現了與山水畫、花鳥畫極為相似的圖像,雖然拓展了剪紙的表現空間,但不無遺憾的是,一部分作品也失去了傳統剪紙的特色和質感。

當下,剪紙與其他民間技藝一樣,除了傳統的師徒傳授之外,也開始尋求新的傳承方式。各地不少傳承人以交流會、團體學習等方式來提升年輕人的興趣和對剪紙的關注,以吸引他們來學習剪紙。以《我扶奶奶過馬路》為代表的一批少年剪紙愛好者的作品,既展示出他們接受傳統技法訓練的成果,又呈現出年輕人對於剪紙技藝的獨特認知視角:不再局限於選用傳統的紅色紙張,技法的運用也更顯多元,既有對於經典人物的生動刻畫,也有基於道德價值觀的形象詮釋。

剪紙技藝的傳承如今也面臨不少實際困難。當下,機械剪紙對於手工剪紙的沖擊,網絡發展所帶來的文化趨同而導致地域特色的弱化,以及資金支持的掣肘,都是剪紙技藝在保護和傳承的過程中所面臨的問題。

剪紙的“味道”,是藝術的,更是情感的。根植於生活的剪紙技藝,在完善、蛻變的過程中所形成的不僅是相對固定的程式,一把把剪刀、一張張紙片,在平面的藝術構建中,在手的靈活運轉中,所體現出的更是老百姓內心的溫情和對美好生活的向往。它既是中國傳統生活習俗的一部分,也反映著老百姓創造新事物的情感需求。正是在一剪一剪、一刀一刀中,中國老百姓的生活情感多了一種表達,多了一種歸宿。

《 人民日報 》( 2014年11月02日 11 版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!