回洛倉遺址(新華社圖片)

商丘南關碼頭遺址(資料圖片)

柳孜碼頭運河遺址(資料圖片)

經多年考古發掘,大運河上兩大碼頭遺址、洛陽境內隋朝糧倉遺址終於“重見天日”——

陳躍告訴記者,大運河世界遺產項目包括中國8個省、直轄市,27座城市,大運河河道遺產27段,以及運河水工遺存、運河附屬遺存、運河相關遺產共計58處遺產點。其中,近些年來陸續重見天日的安徽淮北柳孜碼頭運河遺址、洛陽回洛倉遺址、商丘南關碼頭遺址,正是串起隋唐大運河的三個非常有意思的點。

專題採寫:

記者 江粵軍

近日,中國大運河保護管理論壇在江蘇淮安舉行。大運河——這條世界上最古老、最長的運河作為我國第46個世界遺產項目,蘊含了極高的文化含量和歷史價值,備受關注。不過,由於隋唐大運河部分水系現已不存,導致其長時間湮沒於歷史迷霧中,直到近些年來,隨著考古發掘的深入,才逐漸顯露“真身”,而其發現發掘過程更是蘊藏了不少鮮為人知的故事。為此,本報記者採訪了大運河遺產保護管理辦公室宣傳組組長陳躍和六次行走大運河的作家、旅行家李存修,力圖撩開隋唐大運河的神秘面紗。

柳孜碼頭運河遺址:

建屋農民無意間挖出“通濟渠”

據史料記載,隋唐大運河開挖於公元605年,以通濟渠、永濟渠為“人”字狀兩大撇捺延伸,是古代南北交通的大動脈。但長期以來,隋唐大運河的遺跡一直被掩埋在地底下,沒人清楚其走向和故道所在,直至1998年,柳孜碼頭被無意中發現。

當時,安徽省正在改造303國道,線路經過濉溪縣西南方向百善鎮的柳孜村,有一段路要從熱鬧的集市穿過。當地農民拆除房屋時,發現屋基下擺放著整齊的條石,這對於搬遷的農民來說,無疑是建造新房的天然材料。於是條石被一層又一層地挖走,感覺像取之不盡一般,這讓村民們感到不可思議。濉溪縣文物管理所獲悉此事后,向省文物局做了匯報。而后1999年5月,由省、市、縣三級文物部門組成的聯合考古隊進駐柳孜,開始了一場堪稱偉大的發掘。

據清光緒《宿州志》載,明代之前的柳孜是個大鎮,相當繁華。因為當年的隋唐大運河從這裡經過,由宇文愷主持開鑿的這段運河,稱為“通濟渠”。新中國成立時,仍存留著刻有“柳江口碼頭”的石碑。不過由於缺乏物証,這條隻留有堤壩殘痕的河道是否是隋煬帝首開的通濟渠一直沒有定論。

聯合考古隊經過仔細勘察,決定把發掘區定在古運河故道的南側,在柳孜遺址的東西兩邊各選一個點進行發掘。一號發掘點很快便發現了一座東西長14.3米、南北寬9米、高5.5米的石構建筑遺址,更令人驚奇的是,在構物基礎的西部,還發現了兩艘保存完好的木質沉船,而沉船的東半部卻疊壓在石構物之下。考古人員一致認定,石砌構物就是一座運河碼頭,而這種在沉船上建造碼頭的方法,在國內考古史上還從未發現過。隨后,考古隊員又在二號區發掘出幾艘沉船及大批精美的古陶瓷器,幾乎涵蓋了當時全國著名的十幾個窯口:耀州窯、磁州窯、景德鎮窯、定窯、建窯、越窯等,釉色有黃、青、白、黑、白底黑花、醬色等8種以上。

在聯合考古隊歷時200多天的發掘中,宋代的通濟渠碼頭也逐漸現身。

柳孜碼頭運河遺址的發掘標志著隋唐大運河的建筑遺址首次被發現,儼然起到了“坐標”作用,運河在隋唐時期的走向終於確定。

商丘南關碼頭遺址:

堤內水運興盛 堤外車馬不絕

到了2008年,為配合隋唐大運河的申遺工作,商丘市文物部門組成了“商丘古城大運河碼頭考古隊”,於當年3月開始實地勘察。經過半年時間,他們發現,商丘市睢陽區古宋鄉武庄村附近的地下很可能埋有隋唐大運河的碼頭遺址。12月初,考古隊在睢陽區古宋鄉武庄村開始了千年碼頭的挖掘工作。

經過考古人員幾個月的努力,被掩埋千年的大運河南關碼頭遺址終於重現人間。這座北宋時期的隋唐大運河碼頭,北岸佔地約24.5萬平方米,南岸佔地約16.8萬平方米,可以想象出當時的繁華景象:道路寬廣,水運興盛,舟車往來,絡繹不絕。而在商丘濟陽鎮段的兩個發掘點,考古人員也發現了隋、唐、宋三個時期的大堤遺存,早期大堤為青灰土筑成,是隋朝修建通濟渠之前的舊河堤。令人嘆為觀止的是,遺存的大堤上有依稀可辨的行人腳印、動物蹄印和車轍印痕,大堤外還發現有古道路。這些都印証了史書中關於大運河堤即當時官道和堤外有道路的記載,真實反映出當時運河大堤及堤外道路作為官道交通的繁忙景象。那時候,大運河河道寬廣,商丘段一般寬度在50多米,最寬處200多米,運輸能力超強,每天通行的官船、商船無數。

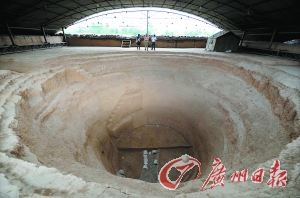

回洛倉遺址:

國家糧倉堪比50個標准足球場

回洛倉興建於隋大業初年。《隋書·食貨志》雲:“煬帝即位……始建東都,以尚書令楊素為營作大監,每月役丁二百萬人。徙洛州郭內人及天下諸州富商大賈數萬家,以實之。新置興洛及回洛倉。”倉城“周回十裡,穿三百窖”,儲積糧谷,供應東都洛陽所需。因此,回洛倉是大運河沿線重要的糧倉遺址,也是洛陽作為隋唐大運河起點的重要實証。

2004年6月,在某公司整體搬遷改造的工程中,考古鑽探人員發現倉窖71座、古代道路3條、古代墓葬數百座。文物工作隊對其中3座倉窖進行了發掘,發現倉窖內的包含物均為隋至初唐時期的遺物,與回洛倉的廢棄年代一致,且有一倉窖內出土了一塊“大業元年”銘文的殘磚,而倉窖位置與文獻記載的回洛倉的大致方位又基本相符,因此,專家推斷這處倉窖為隋代著名的回洛倉。

2009年7月,洛陽市文物部門對回洛倉遺址進行勘探時認為,回洛倉呈長方形,東西長646米,南北寬355米。根據考古人員對倉窖直徑及間距的推算,倉城內的倉窖數量為300座左右。

2012年年初,為配合大運河申遺,洛陽市文物考古研究院啟動了對回洛倉的新一輪考古發掘。陳躍表示,正是最近的這一次考古發掘,人們發現回洛倉要比此前設想的大好幾倍。

經過2012年到2013年的深入發掘,考古隊員最終確定倉城呈長方形,東西長約1000米,南北寬約355米,相當於50個國際標准的足球場,倉窖710座左右,各個倉窖的大小基本一致,窖口內徑10米,外徑17米,深10米,規模巨大。考古人員判斷,每個倉窖儲存的糧食在50萬斤左右。依此推斷,整個倉城的儲糧總數可達3.55億斤。

如今,柳孜碼頭遺址出土的獨木舟、瓷器等文物被轉移到了淮北大運河博物館。去過柳孜碼頭遺址的李存修告訴記者:“今天,現場隻有一位見証了勘察、發掘到文物被拉到博物館全過程的張姓柳孜村村民在看守大門。對這一處遺跡,五十多歲的村民充滿了深厚感情,他說他是最早的發現者,也願意做永久的守護者。”

同時,回洛倉城遺址博物館也在緊鑼密鼓地建設中,並且還將建立公眾考古區,屆時,會有專業的考古人員帶領游客進行現場考古。

邗溝:

大運河的發端

關於大運河的發端,陳躍還告訴記者,在江蘇揚州城的東北部,有一條著名的運河遺跡,就是邗溝故道。這條貌不驚人的小河,卻有著驚人的地位和身價——中國大運河的歷史是從這條小河寫起的。

《春秋左氏傳》關於吳王夫差開鑿運河的事,隻寫了7個字:“吳城邗,溝通江淮。”時間是在公元前486年。史書上用“舉鍤如雲”形容當時開挖邗溝的場面,其壯闊熱烈,可想而知。運河挖成了,邗城筑好了,運河就取了與邗城並行的名字——“邗溝”。

因為利用天然湖泊以減少人工,所以邗溝的線路曲折迂回,全長400余裡。漢朝政府對邗溝進行了整修﹔東晉時改修邗溝南段,這條長達60裡的新渠,便是儀揚運河的前身﹔后來隋代曾兩次重開此河,成為南北大運河中的重要一段﹔大業元年(605年),隋煬帝在開通濟渠的同時,“又發淮南民十余萬開邗溝,自山陽至揚子入江。渠廣四十步,渠旁皆筑御道,樹以柳”,這是在邗溝舊有基礎上的一次大規模的整修擴大,形成了后代運河的規模。

自隋以后,每年數十萬、百萬石的漕糧和江淮物資經過邗溝,運達關中。邗溝成為一條重要的經濟與軍事命脈。唐代,穿揚州城而過的運河被稱為“官河”,運河水系在揚州城市的格局中起著重要的作用。至元代,京杭大運河全線貫通,新運河從山東臨清向東南開鑿,直接黃淮水系,再下接揚州運河、江南運河等舊運河的河道,直達杭州。這樣,從杭州一路北上,可直抵元大都(今北京)旁的通州,實現了海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系的一脈相連,這便是后人通稱的“京杭大運河”。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!