小河墓地法杖中發現中國最早明膠

鑒定結果為牛膠,將我國動物膠利用歷史追溯到3500年前

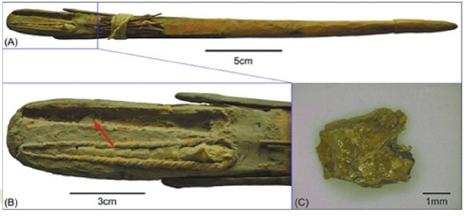

距今3500多年前的法杖及法杖上的牛膠殘留物(圖C)(圖由楊益民提供)

一件3500多年前的法杖上,除了保存著古人對神秘力量的向往之外,還留存著什麼秘密?昨日,中國科學院大學科技史與科技考古系副教授楊益民和其研究團隊,在一件小河墓地出土的法杖樣品上,有了驚人發現。

他們提取了這根法杖上,極難發現的用來鑲嵌骨雕的黏合劑,經過科學分析,發現這種黏合劑為牛膠,屬於明膠。

楊益民說,這是迄今為止經科技分析証實的我國最早利用的黏合劑,它將中國動物膠利用的歷史追溯到了3500年前。

“這次發現的牛膠,也是目前中國已發現的動物膠中最早的,可以追溯到夏末商初。”楊益民說。

明膠,是由煮過的動物骨頭,皮膚和筋腱制成的。根據此前發現,中國已知最早的明膠使用,是在漢代。在戰國時代,也有使用蜂蠟做黏合劑的。

楊益民介紹,動物膠的運用,有效地促進了復合工具的發展,對人類文明有著極大意義。然而,古人所使用的膠,成分是有機物,經長期埋藏,常常降解殆盡,因此其科技分析始終是個世界性難題。目前,國內的相關研究僅涉及歷史時期彩繪顏料層膠的使用,但是不太關注膠的精確生物來源。

這次楊益民團隊,通過紅外光譜、蛋白質組學分析等科技方式,從法杖上提取幾毫克的殘留物,獲得了准確的結論,得出這種膠為牛骨熬成。

楊益民認為,正是因為小河墓地獨特的自然條件,使得這種動物膠得以在地下千年而沒有被降解。

這一最新研究成果發表在科技考古專業期刊《Journal of Archaeological Science》,研究得到了國家自然科學基金委、中科院戰略性先導專項碳專項和中科院青年創新促進會的資助。

【閱讀延伸】

小河先民懂得牛的綜合利用

小河墓地是距今3500-4000年左右羅布泊地區古代某部落的公共墓地。它被稱為“上千口棺材的墳墓”,位於羅布泊地區孔雀河下游河谷南約60公裡的沙漠裡。

楊益民說,蛋白組學方法能有效鑒定蛋白質的種類和種屬,在古代有機殘留物分析中有著廣泛的應用前景。

“這種牛膠實際上是明膠的一種。”楊益民說,將骨頭放進鍋中,慢火熬制,最后浮在上面的就是膠,“這種熬制比較便利,其制成的黏合劑主要組成是膠原蛋白。”楊益民介紹。

同時,這次發現也揭示了牛在小河先民生活中的重要地位。

在進行小河墓地考古發掘時,小河墓地奇特的“船形棺材”引起考古隊的重視。經過考古發現,這種棺材是一頭活牛被當場宰殺,立即剝皮,整個棺木被新鮮牛皮包裹而成。

楊益民說,牛不僅為小河先民提供肉食、奶類、牛皮、牛筋繩和牛糞,骨頭還用於熬膠,小河先民懂得牛的綜合利用。

科技考古拓展小河文化研究深度

從世界最早的奶酪到中國最早的膠水,小河墓地的每一次發現都在改寫歷史。

楊益民認為,通過實驗室和精密儀器這種科技考古手段,可以獲取更多的信息,信息越多也就越好解讀。所以,科技考古拓展了小河文化研究的深度,他大膽猜測,小河文化接下來還將有更多令世人震驚的發現。

為了深入研究小河文化,新疆文物考古研究所與中國科學院大學、吉林大學邊疆考古研究中心、北京大學考古文博學院等機構開展合作研究。

正如新疆一位資深考古工作者所說,近年來,圍繞小河文化展開的多學科綜合研究取得了重要進展,不同學科相互交融,無疑將為絲綢之路早期東西文化交流等諸多方面的深度研究開拓全新的局面。(記者鞏亮亮)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!