3

湖州偶遇陳果夫墓

物換星移,人事全非。一個甲子過去了,陳果夫墓仍在原址嗎?

問題的解答,源於筆者的一次游覽經歷。那天午后,我在湖籍友人沈文泉、許羽諸兄的陪同下,驅車沿104國道,來到浙江省湖州市中心城區南大門的道場鄉,進謁位於碧浪湖畔、峴山南坡的陳英士(其美)墓(2006年5月25日,被列為全國重點文物保護單位)。

這塊河蕩港汊密布、綠水青山相間的“風水寶地”,自古享有“山清水秀、魚米蠶鄉,文物之邦”的美譽,淳厚文風與阡陌縱橫珠聯璧合的地方,安息著近萬名已逝先人。

盡管筆者已多次去過英士墓,卻在這次偶然中獲悉了陳果夫的墓近在咫尺。欣喜之余甚為驚奇,為何一位民國元老的墓就這樣靜靜地居於叢林一隅呢?它又是什麼時候移至這裡的?

曹操詩曰:“狐死歸首丘,故鄉安可忘。”陳果夫對於中國文化也是推崇萬分。他曾經寫過一首名為《故鄉》的詩:“我希望我的故鄉,山河無恙﹔我希望我的故鄉,人文發揚﹔我希望我的故鄉,腥膻洗盡,從此無人敢侵略﹔我希望我的故鄉,愛我如慈母,不讓我漂泊他鄉,我愛我的故鄉,我永遠不願離開,我的故鄉。”詩行中,詩韻裡,寄托著他的濃濃思鄉之情。

秀麗的觀音山和浩瀚的太湖雖然都是中華民族的錦繡山河,然而,一灣淺淺的海峽卻將觀音山隔為天山一隅、水天一方。如今的吳興已是陳果夫詩中所描述的“山河無恙,人文發揚,腥膻洗盡,從此無人敢侵略”,難道陳果夫仍要拋骨異鄉,含恨長眠?

4

1981年,陳立夫外甥“首探”大陸

1979年1月1日,第五屆全國人大常委會發表了1978年12月26日第5次會議通過的《告台灣同胞書》。文中多處對台灣同胞使用“親愛的”這個字眼,並宣告,“中國政府已命令人民解放軍從今天起停止對金門等島嶼的炮擊”,通篇文章,一改過去“一定要解放台灣”的強硬口氣,為“希望台灣當局以民族利益為重,對實現祖國統一的事業做出寶貴的貢獻”等平緩口氣。

也是同日,中華人民共和國國防部部長徐向前發表聲明:“台灣是我國的一部分,台灣人民是我們的骨肉兄弟。為了方便台、澎、金、馬的軍民同胞來往大陸省親會友、參觀訪問和在台灣海峽航行、生產等活動,我已命令福建前線部隊,從今日起停止對大金門、小金門、大擔、二擔等島嶼的炮擊。”

與兄長陳果夫不同,隨著對大陸了解的加深,陳立夫的思想也在變,他通過各種途徑表達自己堅決反對“台獨”的態度。在接受大陸學者陳秀惠訪問時說:“在自己漫長的一生中,從小時候起就知道世界上隻有一個中國,要說有什麼問題,也就是誰代表中國的正統之爭。如果台灣有人宣布世界上有兩個中國,我想事情一定會變得相當嚴重,不但我們的文化生命會立刻緊張起來,整個民族生命也會立刻緊張起來,一定會國無寧日。”陳立夫曾經說過:“蔣介石先生一生反共,但也沒有提出台灣要獨立,不論過去、現在和將來,台灣應該始終在中國的版圖上。”

1981年5月,陳立夫的外甥喻念祖(喻公魯、陳敬夫之子,建筑設計工程師,當時已經加入美國籍),首先來大陸“探路”。他先后到達廣州、上海、南京、武漢、重慶、鄭州等城市,又專程抵達湖州,遍訪舊親故友,並且將湖州城的街道、民居、故宅、親友和市井民眾的生活情景拍攝了幾十卷彩色膠卷。

那時候,彩照在大陸還屬稀罕物,即使在上海也很難洗印這些膠卷。在湖州時,喻念祖受到地方官員的熱情款待,他的行動也隻有親戚陪同,吃住在親戚家,並不像海外宣傳的那樣受到“監視”。

返回美國時,喻念祖繞道經過台灣,告訴二舅陳立夫已經到過他所有想去的地方,訪問了所有想見和能見到的人,並把照片拿給他和其他親人觀看。喻念祖的回鄉之旅,深深地撥動了陳立夫的思鄉之弦。

為推進祖國統一大業,是年10月9日,時任中共中央主席的胡耀邦在首都各界隆重紀念辛亥革命70周年大會上發表重要講話,建議蔣經國先生和台灣黨政軍及各界人士親自來大陸和故鄉看一看。並表示,願意談和不想談都行。胡耀邦還說,蔣家在老家奉化的塋墓已經修葺,廬山美廬也保持完好如初,其他在台國民黨高級官員的老家和親屬也都妥善安置。

5

120萬元巨資重建陳英士墓

1984年,陳立夫的大兒子陳澤安應南京農學院的邀請,來到大陸講學,還順道到湖州老家訪問(陳立夫有三子一女,長子陳澤安台灣大學農學系畢業,由於陳果夫沒有子嗣,陳澤安被過繼給陳果夫,陳澤安后赴美國求學,成為普林斯頓大學的知名植物病理學家)。只是當時的環境和他的身份比較特殊,他的那次行動是低調的,家鄉很多人也不太清楚。隨后,陳澤安又曾經3次到過湖州。據知情人稱,陳澤安曾親自向當地政府提出陳果夫遷葬事宜,當地政府根據其請求向上提請,最后,中共中央統戰部和中共中央台灣工作辦公室(國務院台灣事務辦公室)同意該項請求。

1984年,中共中央撥出專款,按原來的國葬規格和原來1934年的面貌重建了在“文革”期間被炸毀的陳英士墓。工程共歷時8個月,花費120余萬元巨資(其中國家撥款90萬元,其余30萬元來自地方財政及捐款收入支付)。

墓由牌坊、神道和用花崗石砌成的方形墓組成,佔地約3000平方米。牌坊為四柱三間,正中有孫中山先生手書“成仁取義”,左側國民黨元老林森手書“浩氣長存”,右側蔣介石手書“精神不死”。枋柱上系蔡元培題楹聯。墓道長百米,墓前有孫中山題“陳公英士之墓”碑。整個墓地庄嚴雄偉,鬆柏青翠,較過去更為端庄肅穆,成為湖州南郊風景區一大景點。

重建即將完成時,又邀請陳立夫以及其他陳氏家人來參加竣工典禮和掃墓。由於種種原因,陳立夫無法前往,於是,他托子侄輩帶去口信表示,這應該是陳家人籌辦的事情,現在政府給辦了,他表示十分感謝。從此以后,陳氏家人或者海內外的親戚接踵而至,到英士墓去祭掃瞻仰。而去信向陳立夫問好或者索取他的墨寶之家鄉人,陳立夫不論是否相識,是否過去有過政治恩怨,都親筆復信,題字幅等相贈。

而在“思鄉尋根”潮的強大推動下,晚年的蔣經國,在生命最后兩年裡,忍受著病魔的錐心之痛,開始與時間賽跑。

處理完“江南命案”后,1986年3月,蔣經國下令成立“政治革新小組”研究政治體制改革問題。在他去世前幾個月的1987年7月15日,公開宣布解除世界上實施時間最長的戒嚴令,終止“動員戡亂時期”,並允許民眾赴大陸探親。

6

陳果夫女兒女婿將父母歸葬家鄉

1992年9月5日上午11時5分,為打開海峽兩岸新聞界雙向交流的大門,由新華社、中央人民廣播電台、《人民日報》、《光明日報》、《中國青年報》等18名來自大陸各大媒體的記者組成的首批大陸赴台訪問團,登上了由香港啟德機場飛往台北的班機。

9月9日下午,是一個具有歷史意義的時刻。包括《團結報》卜林龍在內的大陸5家媒體的記者,一同乘車來到台北郊外風光秀麗的陽明山下陳立夫的住宅。

記者們下車后,興沖沖地進入客廳,寬敞的客廳充滿著高雅之氣,孔夫子的畫像、三鳳開屏的壁雕,幾尊古董器皿,一副“鐵肩擔道義,妙手著文章”的條幅對聯,還有置於高幾之上的蘭花,把客廳點綴得幽雅別致,充滿了書香氣息。

3時30分,陳立夫准時步入客廳,這天他穿一身黑灰色西裝,配著碎花領帶,白皙而清瘦的面龐上浮現出自然的笑容,雖已年過九旬,但背不彎腰不弓,步態穩健,氣質不減當年,從他的步履和神態看出,他是一個精神旺盛且會保養身體的人。

有記者問:“陳先生離開大陸40余年了,又曾在美國定居多年,請問您想不想回大陸看看?”

陳立夫聽到這,非常感慨地說:“很可惜我和鄧小平先生沒見過面,若為了國家統一,隻要兩岸人民需要我,我就會去大陸,我最大的心願就是國家強盛,人民安樂。在世界上,有些強霸不願意看到中國的統一,說明他們不願意讓中國強大,而越是這樣,我們越應該盡快實現海峽兩岸統一,使中國成為世界強國。”

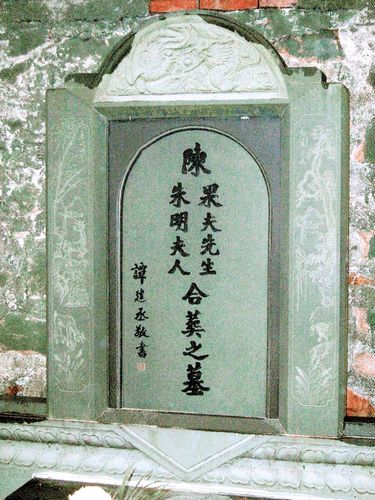

1997年至1999年,經過海峽兩岸的共同努力,已在台灣客逝的陳其業(陳果夫父親)、陳其美夫人姚文英及其兒子陳惠夫,和陳其採(陳果夫三叔)夫婦、陳果夫夫婦、沈百先(陳果夫的大舅子加親家)夫婦、沈積夫(沈百先之父)等親人火化后的骨灰,先后歸葬在道場鄉的靈安公墓,成為湖州的陳氏墓園。鄉情故土,葉落歸根。每年都有“澤”字輩及其后人回來掃墓,還有一些晚輩也在湖州購買住房,作為他們省親居留之所。

1999年10月,為完成父母親的遺願,陳果夫的女兒陳澤寶和丈夫沈華祝,在台灣桃園機場與剛在圓山大飯店度過百歲壽慶、專程前來送行的陳立夫揮別后,將父母留台的骨灰,專程送湖州安葬。

說來也巧,自9月中旬以來,浙北地區有半個多月未下雨,到陳澤寶、沈華祝飛抵上海那天,卻下起雨來。車過吳江市,平望地界就是南潯古鎮,再借道104國道,就能依稀看到托人建起的面積達20余平方米的新墳5座。

50余年魂牽故土,心繞太湖,這一次,陳澤寶、沈華祝親手將父親陳果夫和母親朱明的骨灰安放入土,隨即齊聲高呼:“父母雙親,我們回家了!”至此,這位曾經大半生把自己綁上蔣介石的戰車,且以蔣的“極忠實信徒”自詡、顯赫一時的“國民黨教父”,終於魂歸故裡。

冬去春來,時間的滄桑洗不褪深厚的鄉情,在離別大陸后帶著遺憾走完人生最后一段路程的陳果夫,雖然沒能看到祖國的最后統一,卻把最后的心願留給了海峽兩岸所有的中國人。

| 上一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!