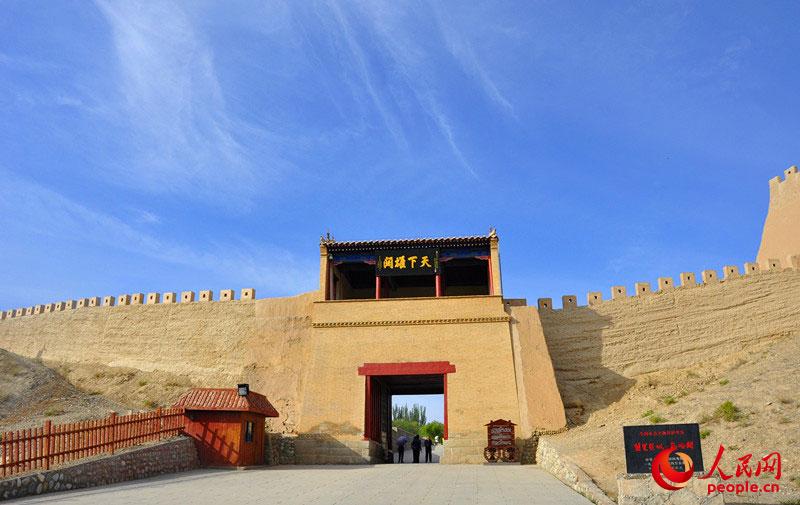

嘉峪關

人民網1月7日電 (易瀟)據中國新聞網報道,經過三年施工,長城最西端的甘肅嘉峪關完成涉及文物保護的維修項目。據甘肅省文物局文物保護處負責人透露,目前已完成了嘉峪關關城城牆保護維修、木結構建筑修繕及油飾彩畫,長城第一墩本體保護及崖壁加固等建設內容。

嘉峪關距今已有640年的歷史,是明代長城沿線建造規模最為壯觀,保存程度最為完好的一座古代軍事城堡,在歷史文化領域有著重要的價值。1961年,嘉峪關被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位,1987年被聯合國教科文組織列入《世界文化遺產地名錄》。

嘉峪關曾“有城無樓”

“嚴關百尺界天西,萬裡征人駐馬蹄。飛閣遙連秦樹直,繚垣斜壓隴雲低。”因禁煙獲罪的林則徐途徑嘉峪關時,曾作詩感嘆其雄壯,但你知道嗎,嘉峪關始剛建成時並非如此。

明洪武五年(1372年),明征虜大將軍馮勝在班師凱旋途中,選址在河西走廊中部,東連酒泉、西接玉門、背靠黑山、南臨祁連的咽喉要地——嘉峪塬西麓建關。但自馮勝創建嘉峪關,在長達123年的時間內,嘉峪關實際上只是座有城無樓黃土夯筑的城堡。

直到明孝宗弘治八年(1495年),時任肅州兵備副使的李端澄才奉命主持在西羅城正門頂部平台上修建關樓。在他的精心組織和認真監督下,不到一年的時間,一座三層三檐式、雕梁畫棟的大樓矗立在西門之上。登臨關樓,東西南北之情景盡收眼底,嘉峪關有城無樓的歷史宣告結束。

民間傳說:“一塊磚的故事”

由於嘉峪關矗立在甘肅戈壁灘上,其建筑難度可想而知,關於建城的過程,民間流傳著“一塊磚的故事”。

傳說,當時負責建關的李端澄,為修護嘉峪關招募了全國數百名能工巧匠。一位名叫易開佔的工匠脫穎而出,提出要想節省材料必須先繪出整個關城的圖樣,根據圖樣再制作出小模型,然后按比例放大,就會精確地計算出全部用料。

易開佔經過運算,算出關城全部用磚共999999塊。李端澄如數給了易開佔預算的塊磚。有人不相信易開佔能夠計算如此精當,偷偷藏了一塊磚,准備在工程結束時找個說法。沒想到,工程收尾時,偏偏少了一塊磚,李端澄一看相差不大,另找了一塊磚補上了。

“一塊磚的故事”也不脛而走,在民間流傳至今。這既是對我國古代勞動人民智慧的贊美與肯定,也給雄偉壯麗的嘉峪關增添了些許神秘的色彩。

“關照”一詞源自於此

由於嘉峪關地處咽喉要塞,史稱邊陲鎖匙,也曾是絲綢之路的海關,中西往來的國門。因此出入嘉峪關的手續極為嚴格,必須持有相當於現在護照的“關照”,方可通行。“關照”的種類也很多,有屯民、客商、遣犯等,各持有不同要求和規范的“關照”

據史學考証,明代的嘉峪關正是“關照”最初使用地點。“關”的本意為門閂,引申為關塞﹔“照”是公文、証件,“關照”既出入出入關塞的公文、証件。

歷史發展到現在,“關照”已經被“護照”取代,“關照”一詞更是發揚光大,“關照關照”“多多關照”的使用頻率有增無減,然而“關照”的歷史價值不可取代,已成成為嘉峪關這座六百年古城傳奇的見証。

(本文綜合:中國新聞網、甘肅日報、焦作日報)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!