人民網北京1月13日電 1月10日,首屆北大光華西部發展論壇,在坐落於西安的北大光華管理學院西安分院舉行。聯合國教科文組織世界遺產委員會前任主席貝紹、原故宮博物院院長鄭欣淼、北京大學常務副校長吳志攀等知名人士與會,探討文化傳承與可持續發展。

把文化遺產作為經濟發展的驅動力

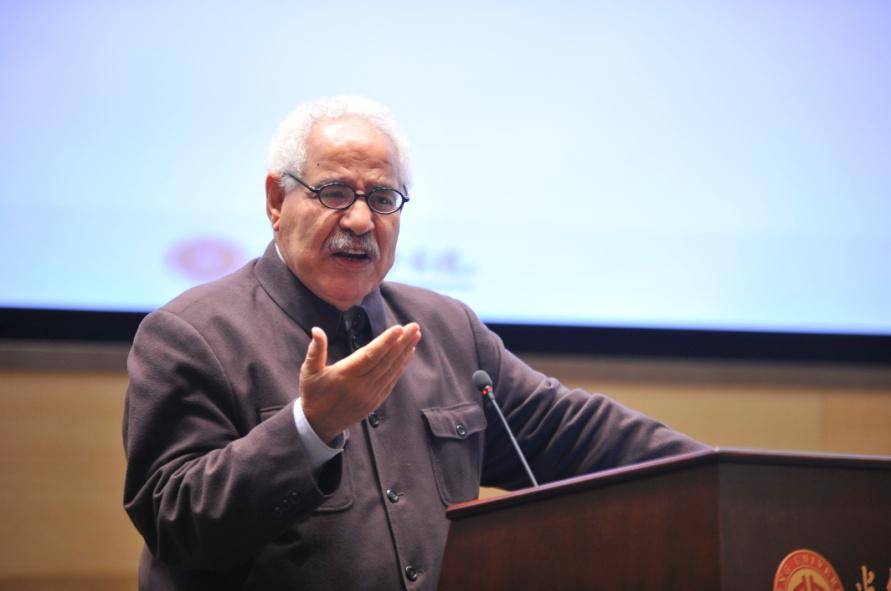

“保護古跡、保護文化遺產就是最好的經濟發展。”聯合國教科文組織世界遺產委員會前任主席貝紹以突尼斯迦太基古城和柬埔寨吳哥窟為例,來說明世界遺產保護對當地經濟的帶動作用。他說:“迦太基古城申報世界文化遺產用了長達10年的時間。但古城的保護,帶動了旅游業的發展,旅游業又帶動了陶罐制作等當地手工業的發展、路網設施和環境美化等建設。由此催生了突尼斯其他古城以迦太基為樣板,先后被列入世界文化遺產,獲得了長足的發展。”

“而柬埔寨吳哥窟沒有成為世界文化遺產之前的情況更糟糕。由於當地內戰的關系,我記得當時我們去的時候,道路上埋有地雷,兩個小時隻能前進一公裡,讓人沒有安全感。當地居民告訴我們下午五點以后就不要出門。那裡沒有學校、沒有醫院、也沒有人。”貝紹先生介紹說,“但文化遺產保護推動了經濟發展。經過15年的保護、開發,現在每年300多萬游客。三個機場四通八達,人口由15000人躍升為20萬,有了大學,有了三所醫院,經濟發展帶動了社會進步。”

貝紹是中國的老朋友,中國的長城、故宮等被列為世界文化遺產就是由時任世界遺產保護委員會主任的貝紹先生通過。他本人同時也是文化遺產保護的頂尖專家,由他主持的中國周口店“北京人”遺址保護,成為中國第一批列入世界文化遺產的項目。他說:“中國是受人尊敬的文明古國,中國經濟發展絕對不會以破壞文化、破壞文物遺產為代價來換發展,中國的文化保護之路將具有全球示范效應。”

聯合國教科文組織世界遺產委員會前任主席貝紹

美美與共,天下大同

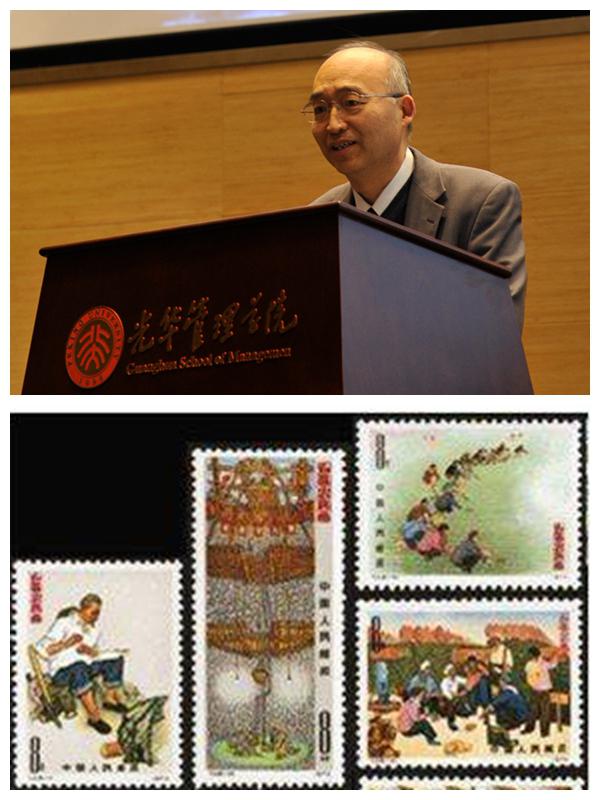

北京大學常務副院長吳志攀教授是著名的法學家,此次將視角投向對《國際品牌,中國戶縣農民畫》這一民間傳統文化的思考。他說40年前,早在上世紀七十年代,他就在中國美術館領略過戶縣農民畫的風採和進京辦展覽的風光。吳教授帶著觀眾一張張地欣賞著《春鋤》、《老書記》、《打井》、《公社魚塘》等早已登上郵票、甚至挂進人民大會堂的戶縣農民畫作品,感受著這些普通農民畫家自由濃烈地用色、自信飽滿的鋪陳、自我生動的演繹及自樂悠然的超脫。現場觀眾在感受吳教授對於戶縣農民畫深厚迷戀的同時,也讀懂了他對於這一傳統文化日漸式微、后繼無人的憂心。“現在經過政治、商業的洗禮,上上下下的起伏,戶縣農民畫終於迎來了新的機遇:絲綢之路經濟帶建設作為國家戰略的推進,為戶縣農民畫這重要的品牌,提供了新的機會,應該緊緊抓住。”吳教授介紹說,目前,戶縣從事農民畫的專業畫家數量日漸增多,農民美術學院的開辦、農民畫藝術節的舉辦等來自政府的扶和社會的關注,必將使得農民畫再次煥發生機。談及戶縣農民畫的未來,吳教授套用費孝通先生名言說:“自美其美,與人之美,美美與共,天下大同”。

上圖為北京大學常務副院長吳志攀,下圖為登上郵票的戶縣農民畫作品

保護好文物就是保存歷史

文化部前副部長、故宮博物院前院長鄭欣淼是地道的陝西鄉黨。他以故宮保護為例,強調保護好文物就是保存歷史。他說:“保護永遠是第一位的。但保護絕非簡單兩個字,還包括保護理念、保護方式,把保護放在整個社會經濟發展中考慮等等。其中,保護理念最重要。保護好的話,可能讓它延年益壽﹔保護不好,就是破壞,導致的后果可能越嚴重。”最后,他強調說:“故宮是有生命的,因為文化是活的生命。經歷了蛻變、經歷過風雨的故宮,承載著中國的傳統文化。到今天又接續著我們的現代文明。必須要有先進的文物保護理念,還要堅持故宮價值的完整保護。”

文化部前副部長、故宮博物院前院長鄭欣淼

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!