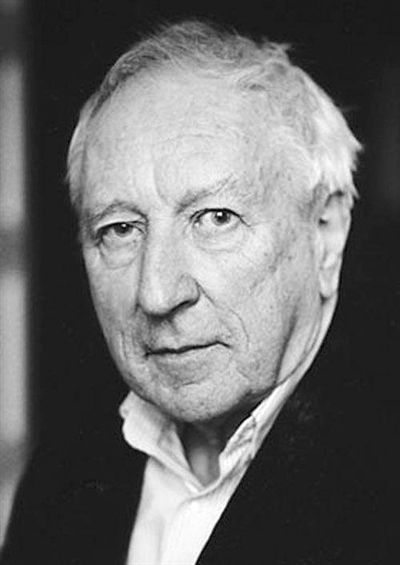

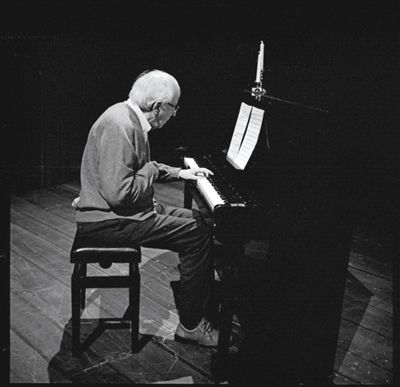

特朗斯特羅姆中風后在家中單手彈鋼琴。

記“我的一生”。想到這幾個字,我眼前就出現一道光。細看,是一顆彗星。最亮的一端,頭,是童年和成長時代。核心,最密的部分,是童年早期,我們生活最主要的特征在那裡已被決定。我試圖回憶,試圖穿越那裡。但在這密集的領域裡移動很難,很危險,感覺我在接近死亡。彗星越往后越稀疏——那是那較長的部分,尾巴。它變得越來越稀疏,而且越來越寬。我現在處於彗星尾巴靠后的部分,寫這些字的時候我已到了六十歲。

——托馬斯·特朗斯特羅姆

北京時間昨日凌晨,2011年諾貝爾文學獎得主,瑞典詩人特朗斯特羅姆去世。和他4年前獲獎的消息傳來時一樣,24小時之間,詩人們做出了強烈的反應——如果你是一個詩歌愛好者,你昨天必然被特朗斯特羅姆刷屏。但與此形成鮮明對比的,則是詩歌圈外讀者的漠然——在粉絲數高達25萬的新京報書評周刊微信上,詩人去世的消息閱讀數不過1.4萬,遠遠低於平均水平。因為當代詩歌的邊緣性,詩人獲得諾獎曾被認為是個意外,如今,他的死亡再次証明,現代詩歌與普通人的距離。

“春天荒涼的存在”,這是特朗斯特羅姆的詩歌《四月與沉默》的開頭,春天就像是一個不吉利的季節,無數的詩人贊頌它又詛咒它,海子在春天臥軌,特朗斯特羅姆在昨日的離開又為這個季節增添了幾分離愁別緒。

2011年,在缺席了15年之后,終於有一位詩人再度登上了諾獎的舞台——特朗斯特羅姆拿到了諾貝爾文學獎。可是在那一刻,這位詩人早已因中風而喪失了說話能力。他的太太站在領獎台替他發言時顯得有些驚訝。在詩歌已經在文學領域顯得越發邊緣的這個時代,在瑞典本土的文學家幾乎很難被諾獎所青睞的“約定俗成”背景下,特朗斯特羅姆的獲獎的確顯得出乎意料。翻譯過他詩歌的中國詩人黃燦然曾提到,“當特朗斯特羅姆獲諾獎時,我完全沒料到,因為已完全不去想詩人得獎了。”而北島得知自己的老朋友得獎后則顯得冷靜,“在我眼中,特朗斯特羅姆大於諾貝爾獎。把諾貝爾文學獎授予他,與其說是托馬斯(特朗斯特羅姆)的驕傲,不如說是瑞典文學院的驕傲。這個獎給不給他,他都被公認為當代最偉大的詩人之一。”

隱喻的巨大呼吸

特朗斯特羅姆的詩歌用略顯冰冷的瑞典語寫成,對表達手段有著完美的控制,幾乎沒有任何虛飾的修辭,著眼在日常現實中創造奇跡。“醒來就是從夢中往外跳傘”,這是特朗斯特羅姆最著名的詩句,他的詩歌從不借助洶涌澎湃的抒情,反倒是那些隱喻之外“不在場”的語言,讓他的句子充滿了力量。特朗斯特羅姆很早就明白了簡潔主義的價值,懂得了用詞越少而詩歌越有表現力的道理,“凝練,言簡而意繁”是他對自己的要求。諾貝爾獎獲得者布羅斯基曾公開承認:“他不止一次偷過特朗斯特羅姆詩歌裡的意象。”

他曾是博物館中流連的少年,是少年犯管教所的心理醫生,也總是把生命扑在鋼琴上。特朗斯特羅姆未能當成作曲家,他的詩卻深受著音樂語言的影響,跳躍的節奏感,想象力滋生的音調。“灌木中詞在用新的語言嘀咕:‘元音是藍天/輔音是黑枝杈/它們在雪中漫談’”。1990年,他因為中風喪失了說話的能力,但是他繼續寫詩,並且用左手單手彈鋼琴。幾年后詩人已能用左手流暢地彈出幾支巴赫的樂曲。他說:“寫詩時,我感覺自己是一件幸運或受難的樂器,詩找到我,逼我展現它。”

與特朗斯特羅姆曾交往密切的美國詩人羅伯特·勃萊說:“他的詩有點像一個火車站,從非常遙遠的地方駛來的火車都在同一個火車站小停。一列火車的底盤可能沾著若干俄羅斯的雪,另一列火車的車廂裡可能擺著鮮花,車廂頂上可能落著一層魯爾的煤煙。這些詩之所以神秘,是因為詩中意象行駛了漫長的路程才抵達那裡。”

超越政治使他的詩歌更永恆

伴隨特朗斯特羅姆獲獎的外界反響卻紛爭不斷,從歡騰到困惑再到生氣,種種聲音混交在一起。學界和讀者間的種種聲音批評他的詩過於沉浸在個體世界中,缺乏對社會和世界現實的關注。而更讓特朗斯特羅姆難過的是,“政治”原因一直以來帶給他的質疑。彭博社曾評論“這位艱澀難解的詩人不過是憑借他‘對歐洲中心主義的指責’所具備的政治正確精神而獲獎。”而在中國詩人於堅看來,“特朗斯特羅姆是放棄了雄辯這一西方傳統”。他的詩遠遠超越政治,而是關注那些比“社會”或許更宏大的人類議題——生命、死亡、歷史和記憶。這讓他的詩不止在西方,在東方世界甚至更廣闊的范圍裡也得到了強烈的共鳴。“看/黑暗正烙著一條靈魂的銀河/那就登上你的烈馬火車,離開這個國家!”

政治所帶給特朗斯特羅姆的困擾幾乎沒有間斷過。他出版詩集《音色與軌跡》和《夜視》期間,恰逢冷戰時期。上世紀六十年代末瑞典的文學氛圍也隨著全球的政治氣氛而改變,作家們被要求有明確的政治立場和訴求。瑞典文學院院士馬悅然回憶起那一段,“對政治立場不屑一顧、潛心打磨純文學的特朗斯特羅姆曾被指責為‘保守分子’。”特朗斯特羅姆雖然感到難過,卻一直對政治抱著警覺和防衛的姿態。在冷戰的后期,他的詩集《夜視》出版了,這個名字似乎包含著某種隱喻——在多重意義上的黑暗年代裡,保持看清事物的能力。

“也許正因為他在冷戰期間拒絕任何一種政治立場,讓他能在鐵幕背后自由地穿梭,與更多元的文化接觸,讓他在文學世界中有了更通透更明亮的眼睛。”《衛報》評論到。

■ 追憶與評價

王家新(詩人、詩歌評論家):

特朗斯特羅姆是范例性詩人

托馬斯·特朗斯特羅姆可以說是20世紀下半葉歐洲現代主義詩歌最后的一個代表,他把這種風格寫到極致,但我不想稱他為大師,在我看來,他是一個范例性的詩人。

特朗斯特羅姆寫的詩歌並不多,一共才兩百來首,但是幾乎每首都是精品,不是靠數量、規模、體例或者聲勢取勝,而是具有很高的藝術價值、持久的生命力,過去了很多年,依然那麼耐讀。在這方面,他是一個完美主義者,他也知道什麼是永恆、偉大的詩歌,他的寫作也說明他的要求之高。這都給詩人提供了一個范例。

我個人在上世紀80年代就接觸過托馬斯的詩歌,那時還是零散的譯介,當時我就想應該有人來集中翻譯他的詩歌,出一個單行本。后來,南海出版社要出托馬斯中文詩集,我在其中溝通、聯系出版社——當然主要是出於對托馬斯的看重和熱愛。

2001年,李笠翻譯出版了托馬斯的這一本“詩全集”,我寫了一篇跋文,叫“取道斯德哥爾摩”。在這篇文章中,我表達了對特朗斯特羅姆的詩歌的喜愛,對翻譯的贊賞等,用這個題目,意思是中國的詩歌“取道”西方詩歌,然后回到我們漢語的深處。

后來,2009年,李笠組織包括我、藍藍還有其他一些詩人,去拜訪特朗斯特羅姆。他的太太精心照顧他。他那時已無法交流,吃飯時,他喝一點威士忌酒。我感到,他寧靜,內斂,像個老小孩。托馬斯這種內在、智慧、寧靜、超然的性格,我也很喜愛。

於堅(詩人):

他獲“諾獎”是母語的勝利

2001年,托馬斯·特朗斯特羅姆到昆明來,我們就認識了。后來,我去瑞典,他邀請我去他家。老頭人挺好,雖然坐在輪椅上,看他的眼神、動作,給我的感覺他是一個有力量的人,並不是所謂的“文弱書生”。

特朗斯特羅姆獲得諾貝爾文學獎,我認為是母語的勝利。獲“諾獎”,主要有兩種,一種是傳奇,你寫的故事隻有你那個地方才有,有人因為這個獲獎﹔有一種是發揮了語言內在的魅力,不是靠傳奇,而是靠你對語言的貢獻。特朗斯特羅姆就屬於后一種獲獎者。

這樣的詩人,他的作品被翻譯成另外的語言時,我覺得會有很大的障礙。每種語言總是有無法進入的部分,不能“通”的部分,從這個角度來說,他的作品翻譯成漢語,有的感覺不錯,但是也有很多給人的感覺並不強烈。我認為,這不是詩人的問題,也不是翻譯者的問題,而是語言的問題——它就是有這樣的障礙,你無法翻譯過來。他一首詩要寫很長時間,想得太多,但寫得節制,把要表達的東西一層層地“藏”在語言的迷宮裡面,你可能翻譯了第一層,翻譯不到第二層,他還有第三層、第四層,永遠讓翻譯者顧此失彼。所以,有的詩歌,氣勢翻譯出來了,另外的東西則喪失了。

當然,特朗斯特羅姆首先是瑞典文學的“集大成者”,在世界各地主要是歐洲有很多“粉絲”。可能他對北島等朦朧詩人影響比較大。對於他的詩歌,我很欣賞,但不會去學習。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!