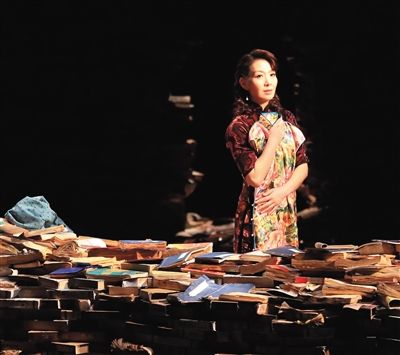

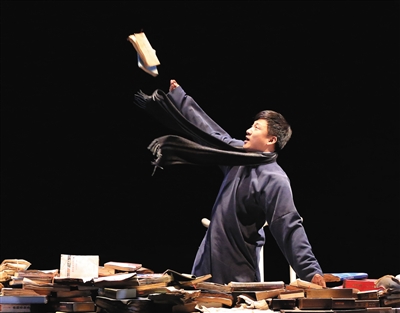

“書”的運用無處不在,成為話劇版《小城之春》最大的亮點。

劇中人物都有大段誦讀古典文學名篇的台詞。

1948年,費穆的電影《小城之春》問世。這部在當時票房慘淡、影響寥寥的影片,日后被人們重新發現,追認為影史上不可磨滅的經典。在香港電影金像獎協會評選的“中國電影百年最佳華語片一百部”中,《小城之春》名列榜首。包括張藝謀、田壯壯、王家衛等影人都曾公開表示對於該片的喜愛,田壯壯更以翻拍向經典致敬。

今年4月10日至12日,根據同名電影改編的話劇《小城之春》,在香港文化中心大劇院舉行世界首演。話劇版的導演是戲曲功底深厚、作品以實驗性著稱的李六乙,他同時也是劇本改編和舞美設計。該劇有望於年內在中國內地上演。

爭 議

與李六乙導演其他作品一樣,《小城之春》在香港上演后也引起了一定的爭議。記者在演出后進行了隨機採訪,前來看戲的香港導演關錦鵬對飾演玉紋的盧芳,飾演禮言的韓青大加贊揚,並認為盧芳版本的玉紋出乎他的意料,但在昆曲的部分可以更加極致。

香港觀眾張先生曾看過李六乙的現代京劇《穆桂英》,他認為李六乙的作品喜歡用寫意的手法,而且一貫是比較實驗的。“這部戲的對白、舞台、燈光都很用心,都有中國含蓄的美,仔細品可以品到很多內涵”。

另一位年長的觀眾楊女士告訴記者,《小城之春》劇情很簡單,但是話劇表現得好,有一定文學根底的觀眾更能感受到其中的深度,但“節奏比較慢,要靜下來才能欣賞”。

另一位年輕的香港觀眾陳先生認為,導演將劇中人物的所思所感與中國古典文學中的段落對應,令他感受到禮義道德對人性的束縛。他認為,“香港很多話劇就跟看TVB一樣,不會讓你有太多思考,但是這部《小城之春》是越看越有味道”。最后陳先生也提出一個疑問,因為幾個演員始終在台上,女主角演著演著會去后面喝水,他了解這是導演故意的做法,但認為這種跳進跳出稍顯突兀。

台前

書是道具也是台詞

看似無關的詩文除了帶出故事的典雅意境,更將劇中人的“欲語還休”化作舞台上的“弦外之音”。

《小城之春》講述了一段中國式的情感糾葛。玉紋與久病不起的丈夫禮言,以及禮言的妹妹戴繡、仆人老黃共同生活在一座戰后頹敗的小城裡。乍暖還寒的早春,禮言發小志忱的不期而至,如同一池死水泛起微瀾。這次重逢喚醒了志忱與玉紋十年前未了的舊情,而情竇初開的妹妹也悄悄鐘情著志忱。電影中,費穆通過女主角玉紋的旁白與詩意的鏡頭語匯,描繪出千瘡百孔的小城與人心,亦暗示了彼時知識分子的精神困境。

話劇的導演李六乙認為,《小城之春》無論藝術觀念還是導演手法都是很先鋒的,但故事本身又很簡單,看似缺乏戲劇高潮。“第一次看這部電影,我就想到了俄國劇作家契訶夫的一些作品,他們都超越了時間,與我們當下的生活息息相關”,李六乙說。

話劇《小城之春》中絕大部分台詞都來自電影,改編忠於原著。“書”的運用無處不在,成為話劇版最大的亮點:舞台后方是書本堆起的“殘垣斷壁、廢墟瓦礫”,寫意、空靈﹔台中散落的小書堆可被演員拖動到不同位置,成為玉紋的城牆、禮言的花園,或志忱的客房,舞台時空轉換自如。在全劇高潮妹妹生日的一場戲裡,眾人劃拳喝酒,但演員們手中並無酒杯,而是以將手中書本拋向空中來象征喝酒。

“書”的意象也貫穿於劇本和表演之中。在原電影的角色之外,話劇還增添了一個裝扮現代的“說書人”角色。劇中,說書人、玉紋、禮言、志忱都有大段的誦讀,文本出自《九歌》、《史記》、《大學》、《中庸》、《紅樓夢》、《金瓶梅》、《心經》、白居易的《琵琶行》,蘇軾的《永遇樂·明月如霜》等名篇。

這些看似無關的詩文除了帶出故事的典雅意境,更將劇中人的“欲語還休”化作舞台上的“弦外之音”,詩文與劇情形成了互文關系。比如劇中玉紋、禮言、志忱、戴繡四人出游的一場戲,志忱吟讀《琵琶行》中的名句“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤”,禮言念的則是《史記·五帝本紀》中黃帝大戰蚩尤的一段,說書人在一旁誦讀《金瓶梅》裡西門慶與潘金蓮眉目傳情的場面,三人的讀書聲層層交疊,劇情暗涌的張力與人物之間復雜的情感關系,也透過這些中國古典文學篇目含蓄地傳達給觀眾。

幕后

費穆之女促成話劇版誕生

“就好像貝多芬的音樂每個人都可以有不同的演繹,但音樂裡仍然有貝多芬的性格。”

將電影《小城之春》搬上舞台,是李六乙多年的願望。2010年,他在北京人民藝術劇院執導的曹禺話劇《北京人》到香港演出時,經人引薦與恰巧來看演出的費穆之女、音樂家費明儀相識。李六乙向其表達想將《小城之春》改編成話劇的念頭,二人一拍即合。費明儀將父親的電影劇本手稿和相關資料交給李六乙,促成了這部話劇的誕生。

費明儀在接受新京報採訪時表示,正是多年前那部《北京人》使她有信心將《小城之春》交給李六乙。“《北京人》也是一部中國經典話劇,李導演既保持了原著精神,又有他自己的構思和處理。看完那部我就很有信心由他來改編,這是一件非常美好的事情”。

《小城之春》落地香港,費明儀連著看了兩天排練和三天正式演出,“整個禮拜都興奮得睡不著”。費明儀告訴記者,她的父親費穆先生學貫中西,通曉多門語言,對中國古典文學、戲曲都非常熟悉,后來還將梅蘭芳主演的京劇《生死恨》拍成了彩色電影。“戲曲、戲劇、電影是一家親,但在我父親的電影和話劇裡,都會借鑒戲曲,而且用很多創新的手法,他拍戲曲片,也是想把中國的戲曲跟西方的電影藝術結合起來。李六乙導演也有傳統戲曲的背景,而且很創新,這一次的交匯產生了火花。把《小城之春》從電影銀幕搬到舞台是有困難的,不僅保留下原來電影的精華,還用舞台藝術重新進行了豐富。我相信我父親要是能看見的話,一定會很高興的。就好像貝多芬的音樂每個人都可以有不同的演繹,但音樂裡仍然有貝多芬的性格”。

《小城之春》在香港的第一場演出還發生了一則小插曲:演出中現場十分安靜,但卻不時有人說話的聲音。費明儀告訴記者,這是電影中飾演玉紋的女主角韋偉來到了現場,今年九旬高齡的韋偉眼睛不太好,隻能靠兒子在一旁“解說”來看戲。“是我堅持要她來,我說你要來看看年輕一代怎麼演繹《小城之春》。她看完戲很感動,拉著我的手一直在發抖,還跟演員一起合照”。

新京報記者 陳然 香港報道

本版圖片攝影 龔勛

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!