“現在讀詩的人很少,詩壇顯得有些寂寞。但其實,詩歌原本與寂寞有緣——如果太熱鬧,就沒詩了。”

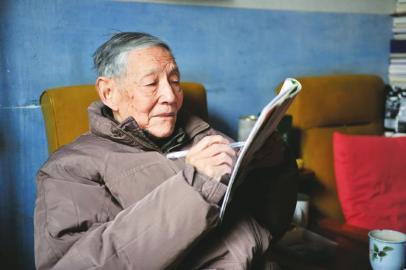

白航至今仍堅持詩歌創作,靈感一來就隨手在本子上寫下。

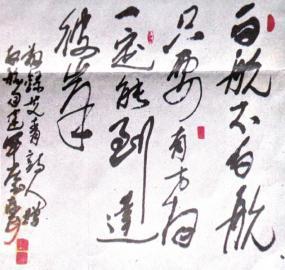

上世紀40年代艾青給白航的贈言。(翻拍)

老伴鄧治德喜歡畫畫,白航的稱贊讓她有點害羞。

夫妻倆年輕時的照片。(翻拍)

@華西都市報:在詩人白航身上,能明顯感受到詩人的浪漫氣質,也有作為一名革命軍人的錚錚風骨。在從事詩歌編輯工作之前,上世紀40年代的白航,懷著一腔熱血和激情,隻身前往晉察冀解放區,尋求革命之路。他先是加入中共地下黨,從事危險的地下革命工作。后參軍入伍,在文工團從事宣傳工作。

反思詩歌

“如果太熱鬧,

就沒詩了”

一生與詩作伴的白航,自童年起,就表現出對詩意的慧根,“那是我很小的時候,還沒進學校念書。在我們家裡面牆上,有一個書法條幅,是我父親朋友寫的。我天天就看,慢慢地認著讀上面的字。由於寫得草,我慢慢才認清上面的字,寫的是‘生年不滿百,常懷千歲憂’。我當時還是一個兒童,自然也不知什麼憂愁。但是,那兩句詩,讓我感覺到,詩詞的美妙:文字對稱,韻味雋永,內涵深刻。從此,對詩歌這種存在,有了啟蒙和開竅的感覺。”

如果說“生年不滿百,常懷千歲憂”是對白航愛上詩歌的啟蒙,上了小學之后,白航則更加有意識地愛上了詩歌。“小學時,學校牆上貼了很多古詩詞,像是蘇軾的詩,課堂上也有新派的老師教新詩,教胡適的詩。最早《新青年》上的幾首,我現在還記得幾句:‘北風呼呼的吹著,月亮明明的照著,我和一棵大樹並排立著,卻沒有靠著。’我覺得很美妙,開始讀的時候,不曉得是啥子意思,后來懂了,它實際上是強調自主意識,一切要靠自己。”

對於當下頗為流行的“詩歌被邊緣化,詩人寂寞”的說法,白航倒很豁達,“上世紀80年代,讀詩的人是特別多,詩壇顯得很繁榮很熱鬧。現在,讀詩的人很少,詩壇顯得寂寞。但仔細想想,上世紀80年代,詩歌的狀況,並不是自然的常態。因為跟當時特殊的時代有關。比如說,當時娛樂形式很少,詩歌成為一種大眾娛樂的方式。現在娛樂方式各種各樣。其實,詩歌原本就與寂寞有緣——如果太熱鬧,就沒詩了。我就是個甘願寂寞的詩人。”

| 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!