這短暫的蓬勃最終因“文革”而結束。楊柳青的木制雕版或被刀劈火燒,或被充作他用,大量珍貴的“古版”就這樣散佚了。

有雕版,才有楊柳青,霍玉棠試圖用自己的方法保住它們。“在院裡挖了個大坑,從炕上扯下油紙包上木版,埋裡面,再蓋上磚。”霍慶有回憶,“黑天,打著手電筒偷偷埋的。”

埋著雕版的地方土質疏鬆,慢慢地竟下陷成一塊窪地,夏天一下雨,雨水都流向了那裡。各自回憶起這一段時光,兩兄弟都發出一聲嘆息:“木版最怕悶和捂,結果很多都不能用了。”

在陳列著雕版的地下室,霍慶有向記者展示了一塊當年曾被埋在地下的“古版”。與已經明顯腐蝕疏鬆的邊緣相比,雕刻完好的地方精致細膩,圖案上窗前觀花的童子與仕女表情靈動,連窗櫺的雕花都是梅蘭竹菊各有不同。“可惜了,”他說,“現在都不知道這幅年畫叫什麼名字。”

好在,還有幸運的畫版保存下來。“文革”后,隨著年畫文化的復興,大量散佚的畫版被找了回來,無論是政府牽頭,還是由民間自發,古版的搜集和保護都日見成效。近年來,天津市西青區政府展開的木版年畫普查工作已征集了300多塊古舊畫版、20多件繪制工具,挖掘整理了1500多種畫樣。

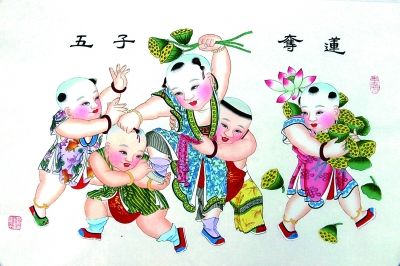

新世紀以來,年畫的傳承保護越發有了緊鑼密鼓的節奏:楊柳青民俗文化街建成,楊柳青木版年畫節應時而生,年畫作坊數量日漸壯大、文化衍生品日漸豐富。2006年,楊柳青木版年畫被列入了第一批國家級非物質文化遺產名錄。

從“貼年畫”到“挂年畫”

“一塊是水滸傳,一塊是大觀園”,霍慶有費力地將這兩塊大型的雕版移到記者面前。六尺長的木版,場面宏闊卻細致入微——仕女的環佩,英雄的冠纓,如有叮當清音傳來。

精細化與藝術化,是近幾十年來楊柳青年畫的發展趨向。早年間,年畫是貼在門上、灶上、水缸上的,“粗活”很有市場銷量。現在,年畫是裱在畫框裡、挂在客廳裡的,是文化展演、是外事禮品,精品化幾乎是必然的。“從貼年畫變成了挂年畫,”霍慶順說,“幾文錢的‘粗活’已經被市場淘汰了。”

| 上一頁 | 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!