原標題:揭秘宋代名畫《清明上河圖》的五大謎團

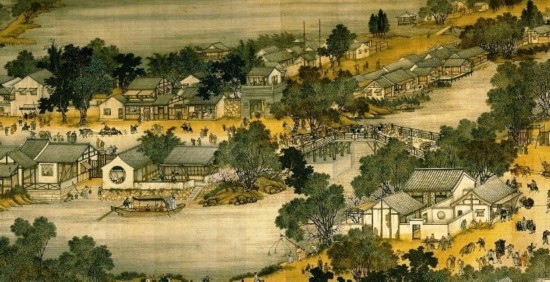

清明上河圖(局部)

《清明上河圖》是每個中國人都熟知的宋朝張擇端名畫。日前,雲南大學教授蘇升乾登上中央電視台《百家講壇》,講述《清明上河讀宋史》,引起人們對《清明上河圖》的再度好奇和對張擇端生存時代的關注。

哪幅《清明上河圖》才是張擇端的原作?

《清明上河圖》在金代就已經“爭相收藏”,所以歷代的“山寨版”不在少數。最早有明確記載的,就是畫卷后面楊准的跋文中提到的裝裱師傅以仿本偷梁換柱。因為元代統治者的書畫鑒賞能力弱於宋、金,這幅畫只是放在秘書監內。后來一位裝裱師傅用臨摹本替換出真跡,將《清明上河圖》盜出宮外。又經兩人轉手,落入客居北京的江西人楊准手中。楊准得畫后借故還鄉,重新裝裱此畫,並且在畫后續寫跋文,記載了得畫的經過。由此,元代宮廷裡的那位裝裱師傅,至少是早期山寨版的作者之一。到了明代,《清明上河圖》有近兩百年的時間在民間收藏,人們對這幅名作有所耳聞又難得一見,所以揣測摹仿的就更多了起來。

在雍正年間,和碩寶親王弘歷,也就是后來的乾隆皇帝曾經得到過與《清明上河圖》原作接近的仿品。弘歷雖然寫詩的水平不高,但在文物鑒賞方面造詣頗深。他覺得那幅畫雖然很大氣,但前后銜接並不太順暢,而且細部動態上也有些美中不足。於是決定再造一幅更完美的《清明上河圖》。他組織了五位畫家,對畫作進行了臨摹創新。新的《清明上河圖》畫面清晰,色彩艷麗,畫面結構和其中某些人物的姿態與原作相近,推測畫家們事先是見過與原作相近的摹本的。這幅畫現在收藏於台北故宮博物院,稱為“清院本”。

清院本的篇幅比真本長出了近一半,人物也更多,街道也更復雜。而且由於繪制時間離現在比較近,所以色彩也比較艷麗,看著很舒服。可是,就在新的《清明上河圖》繪制完成幾十年后,嘉慶皇帝通過抄家獲得了張擇端珍本的《清明上河圖》,嘉慶請來太上皇乾隆,爺兒倆一看就明白了,這才是真貨。不過礙於面子,兩人誰也不再提臨摹本《清明上河圖》的事,好在他們正在給宮廷保存歷代書畫編輯目錄,取名《石渠寶笈》,於是就在張擇端真跡畫卷的開頭蓋上“石渠寶笈”和“寶笈三編”兩個印章,算是給了真跡一個正式的名分。所以今天故宮博物院藏本的《清明上河圖》又稱為“石渠寶笈三編本”,被專家們認定為張擇端原作。

| 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!